Крюков Алексей Алексеевич «Я последний израненный рыцарь…»

Все, кто шел по делу «О молодежных контрреволюционных кружках и антисоветских салонах», конечно, Советскую власть не жаловали. Но большинство из них не были и ее активными врагами: просто от навязанной им формы существования пытались урвать время для существования параллельного — для общения друг с другом и с искусством, для собственного творчества, для сугубо частной жизни. С ними за это и расправились.

Но Алексей Крюков советскую власть ненавидел, ненависть свою не скрывал — более того, откровенно ее демонстрировал. Неуравновешенный, склонный к фантазиям, он кичился своими корнями, порой вел себя вызывающе, даже опрометчиво, но, встречая сопротивление, сникал, был раним, наивен и инфантилен. При всем при этом способен был к самоанализу. Запертый в камере, он станет торопливо писать о себе, вероятно, надеясь, что читающим непременно будет интересен, что поймут его исключительность: «…Я вообще из тех, кто вечно мечется, чего-то ищет и ничего не находит… был бы я по меньшей мере неблагонадежным и при царском режиме… не нашел бы я удовлетворения и за рубежом. И еще такие моменты: во мне всегда было стремление быть первым, много было честолюбия, желания выдвинуться, чем-то прошуметь, что-то от Андрея Болконского».

Действительно, самый молодой из идущих по данному делу, он еще и остро чувствовал собственную невзрослость. Заполняя анкету арестованного, в графе «Чем вы занимались до 1917 года» крупным детским почерком написал: «Ребенок».

Арестовали Алексея Крюкова утром 15 февраля 1932 года. Два дня назад ему исполнилось 23 года. Год назад он как одногодичник был призван в армию. А всего несколько минут назад его ознакомили с приказом о демобилизации. Возможно, он собирался отправиться в Ленинград пешком, благо от Лисьего Носа до центра города всего немногим более 20 километров. К вечеру рассчитывал быть дома — там ждала мама. Но в ворота воинской части въехал автомобиль с номером ОГПУ…

В следственном деле А.А. Крюкова есть показания свидетеля (или доносчика?) красноармейца Жданова, секретаря ячейки ВКП(б) батареи:

Крюков при поддержке Волкова и других выступил на политзанятиях с большой речью по поводу коммунистической партии и ее неправильного отношения и политики по отношению к беспартийным и интеллигенции. Он заявил, что партия зажимает активность беспартийных, в нашей стране и армии царствуют постоянные зажимы и принуждения. Крюков выступил с прямой контрреволюционной пораженческой агитацией на ряде батарейных собраний… На последних батарейных собраниях Крюков и Волков заявили, что они дворяне, что они находятся в оппозиции к Советской власти, что Советскую власть они защищать не желают и к этому же призывают сочувствующих им красноармейцев.

О жизни Алексея Алексеевича Крюкова можно было бы написать роман, по своему напряжению и даже сюжету сравнимый с «Графом Монте-Кристо» Александра Дюма. В этом романе нашлось бы место потере родительского состояния, смерти отца, неправедному аресту, предательству друзей, тюремному заключению, побегу под чужим именем (ни больше ни меньше, как под именем французского принца (?!)), и снова тюремному заключению, и снова… Только финал этого романа был бы совсем не похож на финал романа Дюма: гибель героя и торжество зла.

Он был единственным сыном пожилых родителей. Отец (тоже Алексей Алексеевич Крюков) в чине адмирала служил на Адмиралтейском судостроительном заводе Морского ведомства. Адмирал Крюков женился на Анне Евгеньевне, урожденной баронессе Люденгаузен-Вольф. Жили в огромной барской квартире, хозяйкой которой была мать Анны Евгеньевны, Анна Фоминична, вдова барона, генерал-майора, члена Совета министра государственных имуществ Евгения Ивановича Люденгаузен-Вольфа.

Алексей Крюков с детства твердо усвоил историю своего рода. Дворянский род Крюковых происходил от Салхомира-мурзы, в конце XVI века принявшего крещение. В начале XVIII века предок Алексея Крюкова по материнской линии был курляндским канцлером, а предка по линии отцовской, штабс-капитана Крюкова император Павел I собственным рескриптом представил в капитул Мальтийского ордена. Родственники деда, участники заграничного похода 1813 года, члены Южного общества, декабристы Александр и Николай Крюковы получили приговор по 2-му разряду — двадцать лет каторги…

На допросе Алексей Крюков собственноручно запишет для следователя поэтическое переложение собственной генеалогии:

…И от мурз, царедворцев Батыя,

Покорявших застойную Русь,

Не в Руси уже и не в России

Я ухватки былые беру.

Я не знаю — вот этот ли канцлер,

Или этот, мальтиец-прадед,

Дали мне эти тонкие пальцы,

Синих вен чуть намеченный след.

Или тот, декабрист и гвардеец,

Под Нерчинском дробивший руду,

Сделал так, что октябрьский месяц

Для меня самый гадкий в году…

Вскоре после Октябрьской революции адмирала А.А. Крюкова арестовали. На допросе Алексей Крюков скажет, что арест отца — одна из главных причин его враждебного отношения к Советской власти. В анкете при поступлении на курсы искусствознания Института истории искусств Алексей Крюков написал, что отец его умер в 1921-м. Своей ли смертью, или в застенках ЧК — нам неизвестно.

Брат отца Петр Алексеевич Крюков, полковник, кавалер ордена Святого Георгия, полученного в Первую мировую за личную храбрость, ушел из России вместе с Белой армией через Константинополь, обосновался в Югославии. Сестра отца Екатерина Алексеевна Крюкова смогла выехать в Финляндию. Через Эстонию добрался до Франции брат матери Николай Евгеньевич Люденгаузен-Вольф, генерал-штаба армии Юденича. В Париже оказались и другие ее братья: полковник артиллерии Сергей Евгеньевич, Владимир Евгеньевич, бывший сотрудник Управления детскими приютами, а также сыновья ее сестры Марии, юристы и поэты братья Алексей Петрович и Владимир Петрович Опочинины, и сын брата Сергея шестнадцатилетний Борис, поступивший в Париже в военную школу Сен-Сир.

Сама она, Анна Евгеньевна, вдова адмирала А.А. Крюкова, осталась в Петрограде, в той самой квартире № 5 дома 150 по набережной реки Фонтанки. Вместе с ней — сын и три незамужних сестры, живущие в советское время под усеченной фамилией Вольф: Вера Евгеньевна, Антонина Евгеньевна, Лидия Евгеньевна[96]. Так мальчик и рос в окружении четырех пожилых женщин (мать родила его в 43 года). Ходил в ЕТШ (единую трудовую школу) № 34, каждое утро засветло — вдоль Фонтанки, через Египетский мост, по Лермонтовскому проспекту до проспекта Декабристов, а там уже — и переулок Матвеева. Выбрали эту школу, находящуюся столь не близко от дома, вероятно, по семейной традиции: до революции в ее здании располагалось училище при немецкой реформатской церкви, в котором, вполне возможно, когда-то, в прошлом, учились молодые бароны братья Люденгаузен-Вольф.

Жили почти впроголодь. Анна Евгеньевна попыталась где-то служить счетоводом, но была вскоре уволена по сокращению штатов. В справке, выданной жилищным товариществом[97] гражданке Крюковой, сказано, что «она действительно безработная, никакой торговли и других побочных доходов не имеет. Получает вдовью пенсию». Жалкие рубли приносили в дом тетки Лидия и Антонина — бывшие сестры милосердия, они устроились на работу рядом с домом: в регистратурах больниц, получивших названия по именам выдающихся советских политических и военных деятелей — Урицкого и Чудновского. Тетя Вера умерла.

Алексей Крюков в 1925 году окончил в 34-й школе полный курс I и II ступени, при чем обнаружил, как написано в справке, «достаточные познания и развитие по всем обязательным предметам». В этом же году подал заявление в приемную комиссию Государственных курсов искусствознания при Институте истории искусств: «Прошу принять меня в частном порядке на платную вакансию I курса отделения истории словесных искусств». Отвечая на обязательный вопрос анкеты об участии в общественной работе, сообщил, что в школе «состоял классным старостой в 1922?/?23 годах, в 1924 — председателем старостата учащихся и членом бюро конфликтно-учетной комиссии»[98].

Был принят. Появился у него новый круг общения. Именно в Институте и познакомился Алексей Крюков с Любовью Юльевной Зубовой-Моор (она в эти же годы училась там же, но на отделении театрального искусства), стал посещать ее салон, где встретил Михаила Бронникова и прочих, с кем вместе и пойдет по делу.

На допросах следователь Бузников запишет за Крюковым:

С Л.Ю. Моор я знаком несколько лет, регулярно посещая литературно-музыкальные «воскресники», устраиваемые последней на своей квартире и которые посещались антисоветски настроенными музыкантами, начинающими литераторами и пр. В числе прочих я читал там свои антисоветские стихи, участвовал в ведущихся там антисоветских разговорах об искусстве, политике, философии и пр.

Но это случится позже, а пока, будучи студентом, постоянно чувствовал Алексей Крюков собственную материальную несостоятельность, которая грозила ему исключением из института. Обращался к руководству института с заявлениями: «Ввиду тяжелого материального положения прошу предоставить мне возможность бесплатного обучения. Мать безработная. Сам я никаких заработков не имею»; «даже минимально платить я решительно не в состоянии».

В 1927 году принес заявление от матери. Оно сохранилось в личном деле студента Алексея Крюкова, написанное каллиграфическим почерком, приобретенным, вероятно, на гимназических уроках чистописания:

Согласно постановления Комиссии платности сыну моему, студенту 2-го курса словесного отделения, назначена плата в размере 4-х рублей в месяц. Находясь в крайне тяжелом материальном положении, получая 14 рублей в месяц вдовьей пенсии, прошу освободить сына моего от платы. В прошлом году помогала тетка, которая в этом году платить отказывается, т. к. она подлежит увольнению и дослуживается до первых чисел ноября, и помощь племяннику не является обязательной для тетки. Не имею возможности заплатить даже за этот месяц, т. к. из 14 р. уделить 4 р. не в состоянии. Думаю, что Вы примете во внимание академическую успешность моего сына[99].

И все-таки еще два года пришлось невероятными усилиями доставать средства для продолжения образования. На четвертом курсе А. Крюкова от платы наконец освободили.

Словесное отделение ГИИИ недаром считалось одним из сильнейших гуманитарных учебных заведений: там читали лекции и вели семинарии профессора В.М. Жирмунский, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Энгельгардт, Б.М. Эйхенбаум, В.В. Виноградов, В.Б. Шкловский и другие выдающиеся филологи. В 1928–1929 годах, занимаясь французским романтизмом и пушкинской прозой, Крюков посещал семинарий, которым руководил сорокалетний Б.М. Эйхенбаум, один из ярчайших представителей отечественного формализма.

Весной 1927-го студент словесного отделения Высших государственных курсов при ГИИИ А.А. Крюков был направлен на практику в издательство «Academia».

Но главное, что наполняло его жизнь, было его собственное творчество: он переводил, писал литературоведческие статьи, сочинял стихи. По воспоминаниям Л.Я. Гинзбург, в Институте истории искусств стихи писали все: студенты, преподаватели и даже вахтер.

В личном деле студента А. Крюкова собрана информация и о его общественной работе во время обучения в институте: староста курса, дежурство в читальне, дежурство в Теобюро (там, скорее всего, и произошло знакомство с Л.Ю. Зубовой-Моор) и подготовка статьи для студенческого сборника «Пять искусств». Конечно, в этом случае он не рассчитывал на заработок — лишь бы напечатали!

Вступительная статья к сборнику говорит, что само его название «Пять искусств» обусловлено изучением пяти различных отраслей искусства на 5-ти отделениях ВГКИ, что сборник возник целиком «по инициативе активного студенчества», что он предполагает стать периодическим и что ввиду небольшого объема первого его выпуска «редакция была лишена возможности поместить ряд статей и работ»[100]. Не поместился в сборник и материал Крюкова. А так как в следующем году началась по сути ликвидация ГИИИ, соответственно прекратилось и издание сборника «Пять искусств».

Мечту о публикациях Алексей Крюков не оставлял. Втайне от матери и теток он через живущую в Тифлисе Марию Евгеньевну Опочинину поддерживал связь с ее сыновьями — своими двоюродными братьями, белоэмигрантами. В 1932-м на допросе скажет, что для передачи им посылал в Тифлис «свои литературные произведения… получил отпечатанные на машинке на папиросной бумаге два антисоветских религиозных стихотворения, принадлежащих перу Алексея Опочинина». Судьба этих произведений неизвестна.

13 марта 1932 года не слишком грамотный следователь запишет за Крюковым:

Непосредственно за границу были переданы мною по почте переводы — мои на французский язык Гумилева и Ахматовой — во французский журнал «Нувель-Наркюр-Франсез» и статью о Пушкине — в «Ревю-де-литератор-кампане», а также в нью-йоркскую газету «Свирель Совтея», печатающуюся на русском языке и издающуюся Марией Александровной Бурлюк, свое дворянско-пацифистское произведение «Проклятие войне».

На что рассчитывал этот наивный мальчик, посылая свои крамольные произведения за границу по почте!

Попытаемся разобраться в самих адресатах.

Правильно: журнал «Nouvelle Mercure de France». В 1925 году там появились переводы стихов Ахматовой в составе статьи: «Chuzeville Jean. La Po??sie russe de 1890 ? nos jours»[101]. Но нет оснований полагать, что эти переводы принадлежат Алексею Крюкову. Тем более что ему тогда только исполнилось шестнадцать лет.

В журнале «Revue de litt?rature compar??e», основанном в 1921 году Fernand Baldensperger et Paul Hazard, статьи Крюкова нет.

В 1924-м вышел в нью-йорском «Издательстве М.Н. Бурлюк» (в протоколе допроса указано неверное отчество Марии Никифоровны Бурлюк, жены Давида Бурлюка — ошибка то ли следователя, то ли самого Крюкова) 1-й кооперативный сборник преимущественно футуристического направления «Свирель Собвея». В сборнике представлены были поэты, писатели, художники — в основном русские эмигранты, живущие в Америке. Открывался он девизом «В единении сила!». Произведения Крюкова и здесь нет. Вероятно, познакомившись с изданием «Свирель Собвея» 1924 года, он рассчитывал на публикацию своего «дворянско-пацифистского произведения “Проклятие войне”» в следующем его выпуске. Но больше этот сборник не издавался.

Произведения А.А. Крюкова (редкий случай) остались в материалах его следственного дела. Он добросовестно переписал их для следователя собственной рукой, возможно, рассчитывая на то, что встретит в его лице заинтересованного читателя. Попытался даже вступить со следователем в доверительно литературоведческую беседу об одном из своих стихотворений: «Написанное под влиянием странно скрестившихся в данном случае Альфреда де Виньи (французский романтик) и Мережковского, оно оказалось очень манерным и фокусно-надуманным, никогда мною нигде не читалось и приводится мною здесь лишь для полноты антисоветской грани моего творчества». Приведем фрагменты тех его поэтических текстов, которые он сам ценил.

Проклятье войне

…Был вечер осени поздней и теплой,

Был сад, раскинувшийся над рекою,

Переполненный цветущими левкоями

На клумб ароматных копнах.

Они были тихи и задумчивы

Под деревом, где стояли носилки.

Снаряды с шипением чиркали

По редким рассеивающим тучам.

Она гладила руками его волосы…

Поэма «Актябрь»

…Я люблю все, что дышит ушедшим,

Все, что прошлого носит намек, —

Роковые турнирные встречи

Под шуршанье атласных знамен,

Времена, когда в залах Растрелли

Свет кенкетов ложился от свод,

Когда юный престолонаследник

Танцевал с моей бабкой гавот…

Что-то наивно мальчишеское есть в таком названии: чтобы подчеркнуть свою ненависть к этому месяцу, Алексей Крюков, как пояснил сам, «нарочно назвал ее <поэму> так, через букву “А”».

* * *

Да, я знаю, вы правы, меня не признавая,

Таким, как мне, не место на пиршестве

торжествующего хама,

В священной роще меж мраморными храмами

Затаена моего творчества звенящая наковальня.

…Не признаете, потому что вы меня боитесь,

Не пускаете в печать, потому что знаете,

Что мой первый же выход станет событием,

Что в свете моей славы, сразу прочной и длительной,

Сгорят все имена вашей сбродной шатии,

Эй вы, ЛОКАФы, Анны и ФОСПы[102],

Вы, монополисты поэзии пресной,

Помните — весь рев толпы многоголосой

Смолкает при державном окрике Кесаря…

С «толпой многоголосой» Алексей Крюков к 1930 году воочию столкнулся и в своем доме, и на первой самостоятельной работе. Привычный с детства, родной, просторный дом разрушался и наполнялся чужими людьми. Его, Алешу, жившего здесь с самого рождения, маму и тетушек «уплотнили». В квартире поселились теперь: ветеринарный инспектор, чертежница, работник торгового ларька, рабочие лакового завода и завода «Большевик», воспитательница детского очага, одинокий старик-пенсионер и несколько шумных детей…

Он привык ходить по городу пешком — в школу, в институт, в издательство «Academia». Теперь же на рассвете он спешил к остановке 25-го трамвая, брал его штурмом и, зажатый толпой, больше часа добирался до завода «Электросила», а дальше — своим ходом в конец Московского шоссе. Там было построено здание в стиле конструктивизма для школы заводского ученичества (ЗУ), где выпускник Высших государственных курсов искусствознания ГИИИ А.А. Крюков получил место учителя русского языка и литературы. Теперь наконец-то появился у него собственный заработок.

Его учениками были подростки, закончившие семилетку, торопившиеся приобрести рабочую специальность и совсем не настроенные изучать литературу. Да их этим особенно и не обременяли — именно за счет сокращения часов на общеобразовательные предметы срок обучения в школе ЗУ завода «Электросила» составлял всего полтора года.

Вряд ли молодой педагог Алексей Алексеевич Крюков сумел получить удовлетворение от работы с этими ребятами. Они с равным недоумением слушали и его чтение произведений русской классики, и его стихи, и его рассуждения о несовершенстве окружающей жизни. А порой и вовсе не слушали, заглушая его речи своим многоголосьем. Несмотря на это, на допросе Крюков скажет о том, что его работа в школе «носила антисоветский характер».

Тогда на него не донесли. Может, просто не поняли, что он от них хотел.

Призванный одногодичником в армию, Крюков с присущей ему страстью подобную работу продолжал.

На допросе следователь запишет за ним:

Признаю, что, будучи в Красной армии, я вел сознательно антисоветскую деятельность, рассчитанную на разложение беспартийной и вообще политически неустойчивой массы красноармейцев, группируя вокруг себя наиболее близких мне политически красноармейцев, например, красноармейца Волкова, выходца из дворянского сословия, хорошо образованного человека, антисоветски настроенного, и привлекая и ведя за собой таких красноармейцев, как Афанасий, Власов, Белозеров и другие, которые еще нуждались в соответствующей антисоветской обработке, но которые уже поддерживали мои антисоветские выпады, в частности, разного рода протесты против распределений командования, саботаж занятий и нарядов и пр.

Крюков расскажет на допросах, что вел он антисоветскую агитацию и на учебных занятиях, и в казарме на отдыхе, что апеллировал к недовольству красноармейцев условиями их казарменной жизни, что объяснял преимущество отрубных форм[103] землепользования, агитировал за развитие кулацких хозяйств, выступал против коллективизации деревни, «выступал с обвинением против партии, зажимающей беспартийных интеллигентов… с обвинением красноармейцев в стадности и слепоте, назвав последних “баранами, слепо следующими за партией и командованием”», что подрывал авторитет командования и партийного руководства и систематически вышучивал командиров и парторганизатора Жданова.

Это тот самый Жданов, чьи свидетельские (или доносительские?) показания уже приводились выше. Жданов мстительно обличал Крюкова, не замечая, что невольно обнаруживает его достойные нравственные принципы:

Встречая сочувствие со стороны ряда беспартийных красноармейцев, Крюков говорил, что к Васильеву отнеслись бесчеловечно, что не дело красноармейцев предавать своего товарища, что если командование нашло необходимым наказать Васильева, то пусть это и делает, красноармейцы не должны были втягиваться в это скверное дело.

На первых допросах Крюков с вызовом говорил о том, что сознательно «занял в отношении Советской власти и всего существующего режима в целом враждебную позицию. Свое политическое мировоззрение… выявлял в литературном творчестве… и в антисоветской агитации, которую проводил на работе и в последнее время в Красной Армии».

Но через две недели он свою задиристость потерял, ему вдруг стало страшно, и он сказал, что встает на «путь искреннего признания», что в дальнейшем обязуется «детализировать данные им показания».

В начале марта на допросах показания «детализировал» — добросовестно перечислил всех своих родственников за границей, перечислил красноармейцев, которых ему удалось убедить, и стал одно за другим называть имена. Назвал однополчанина Дмитрия Волкова, своего единомышленника. Назвал частых посетителей салона Л.Ю. Моор. В первую очередь — Бронникова Михаила Дмитриевича, «поэта-дилетанта и музыканта» (по поводу него Крюков в пылу этого своего «искреннего признания» рассказал, что Бронников «перестроиться, принять Советскую власть не сможет»). Затем вспомнил: Бокоговского, артиста и антрепренера, Вержбицкого Глеба Дмитриевича, преподавателя воздухоплавательной школы, Зеленецкого Александра Александровича, Гокова Андрея, Когана-Венгеровского Виктора, Рутенберг Лидию Абрамовну, театроведа, Бруни Георгия Юльевича, музыканта, Лорис-Меликова, метеоролога, Римского-Корсакова Георгия Михайловича, Вержбицкую, автора салонных стихотворений, профессора Семенова-Тянь-Шанского и др. Сообщил, что у Мооров читали стихи разных авторов, в том числе Есенина и Пастернака, что там говорили о ГПУ, обсуждали политику в деревне, международные события, например, восстание английских моряков («Газетные сообщения о кризисе за границей встречали со злобой и комментировали в плане недоверия к ним»).

По материалам допросов Крюкова будут арестованы Дмитрий Васильевич Волков, Михаил Дмитриевич Бронников, Любовь Юльевна и Вильям Рудольфович Моор, Глеб Дмитриевич Вержбицкий.

В результате работы с А.А. Крюковым ведущий следствие уполномоченный Бузников сформулировал вывод:

К?/?р организация литераторов и искусствоведов проникла в ряды Красной армии и повела там среди красноармейской массы разлагающую работу, направленную к подрыву боеспособности Красной армии.

Вот в чем состояли основные обвинения А.А. Крюкова:

…Вел систематическую антисоветскую агитацию на широких красноармейских собраниях, на политзанятиях, во время учебных занятий и в других местах сбора красноармейцев полка, а также в антисоветском салоне Моор, призывая к отказу от защиты Советского Союза, выступал против колхозной политики партии и политики партии по отношению к интеллигенции — распространял через публичное чтение и в рукописях собственные к.р. литературные произведения, проникнутые монархическими и фашистскими идеями. Означенные преступления пред. ст. 58–10 и 11 УК. Виновным себя признал.

Постановлением Выездной сессии Коллегии ОГПУ в ЛВО 17 июня 1932 года Крюкова Алексея Алексеевича, 1909 года рождения, по ст. 58–10 УК РСФСР приговорили к десяти годам концлагеря. Этапировали на строительство Беломоро-Балтийского канала.

К этому времени строительство канала — «гордости первой пятилетки» — шло уже шесть месяцев. Год с небольшим Алексей Крюков тоже дробил скалы при помощи ручного бурения и взрывания их аммонитом, разбирал вручную песчано-валунный грунт и отвозил его тачками за сотни метров. Только по официальным данным за 1931–1933 гг. на строительстве канала погибло свыше 12 тысяч человек.

В августе 1933-го, после официального открытия канала, Алексей Крюков был свидетелем пропагандистского посещения БелБалтЛага группой советских писателей. Подойти ни к кому из знатных гостей не решился.

Теперь вместе с другими заключенными БелБалтЛага Крюков обеспечивал эксплуатацию канала и освоение прилегающих к нему районов. За ударную работу ряду заключенных опять же в пропагандистских целях сокращали срок, иных — освобождали. Крюков в эти категории не попал. Зато попал в категорию совершавших побег. Статистика побегов из БелБалтЛага неизвестна. Но очевидно, что каждая попытка побега — это поступок из ряда вон выходящий, смелый до безумия.

Осенью 1933 года Алексею Крюкову бежать из лагеря удалось. Что двигало им? Импульсивность? Или все было продумано и подготовлено заранее? Договорился с сообщниками? Нашел проводника? Действовал в одиночку? В какой момент покинул лагерь? С каким багажом? Какую дорогу выбрал? Знаком ли был с картой? Определил ли маршрут? В каких условиях продвигался? Сколько километров прошел? Подготовил ли заранее на случай провала легенду?

Эти и десятки других вопросов остались без ответа.

В начале ноября на границе с Финляндией пограничниками 14-й заставы 5-го Сестрорецкого погранотряда был задержан неизвестный. Пытался вскрыть вены. Назвать свое имя отказался. Его доставили в Ленинград. Поместили в ДПЗ. Он продолжал упорствовать. Неизвестным заинтересовались высокопоставленные лица. Допрашивали его втроем: зам. полномочного представителя ОГПУ в ЛВО Запорожец, зам. начальника Особого отдела ОГПУ в ЛВО Янишевский, начальник I отдела ОГПУ в ЛВО Озолин. Какими методами действовали при допросе — неизвестно, но получили наконец следующее «признание»:

В силу сложившихся у меня антисоветских убеждений я решил, захватив у моего приятеля французского подданного Шатовура Габриаля сконструированный им разрушительный снаряд, прийти из Франции в СССР и в октябрьские праздники произвести на Красной площади в Москве террористический акт. При производстве акта я имел в виду в первую очередь правительственную трибуну. Совершить этот акт мне не удалось, т. к. я не сумел найти в себе необходимых моральных и волевых сил. Убедившись в своей неспособности, я решил уйти во Францию обратно, но на финской границе был задержан. Принесенный мною из Франции разрушительный снаряд я бросил в реку Москву. Идея моего посещения СССР в целях совершения теракта была моим личным предприятием. Идейных сообщников у меня не было ни за границей, ни в СССР.

С моих слов записано верно и мною прочитано, в чем и расписуюсь: Мюрат.

Подпись расшифровал: Мюрат Люсьен Жером, принц.

Странная, заранее подготовленная фантазия или наивная импровизация? Как это — «прийти из Франции в СССР»? Что за «разрушительный снаряд» он захватил? Почему — принц?[104] Однако вполне реалистично и горько звучит в этом «признании» фраза: «Я не сумел найти в себе необходимых моральных и волевых сил». Через какое-то время от фантастической легенды его вынудили отказаться, и он назвал свое подлинное имя.

Находясь в камере № 271, Крюков попросил пачку листов бумаги, чтобы записать свои «собственноручные признания» и присовокупить к ним собственные же пространные размышления о судьбе революции и о своей собственной судьбе.

1 января 1934 года под грифом «Совершенно секретно» Ленинградское ОГПУ отправило в Москву доклад тов. Ягоде (зам. пред. ОГПУ), тов. Агранову (зам. пред. ОГПУ), тов. Гай (нач. ОО ОГПУ):

9-го ноября сего года на участке 5-го погранотряда ОГПУ был задержан неизвестный гражданин, пытавшийся уйти нелегально в Финляндию, который при задержании покушался на самоубийство путем вскрытия вен.

Как при задержании, так и в процессе следствия неизвестный категорически отказывался назвать свою фамилию и впоследствии выдавал себя за французского подданного принца Мюрата Люсьена Жерома, прибывшего якобы из Парижа со специальным заданием — совершить теракт над правительственной трибуной в октябрьские торжества в г. Москве, но из-за неудачи был вынужден пробраться обратно за границу.

После упорного и продолжительного запирательства неизвестный сознался, что он является не принцем Мюратом, а Крюковым Алексеем Алексеевичем, осужденным в 1932 году В. С. Коллегии ОГПУ по ст. 58–10 УК к заключению в концлагерь сроком на 10 лет, откуда совершил побег, имея намерения уйти нелегально за границу.

Задержанный Крюков вместе со следственным делом направляется в концлагерь, так как последний числится в бегах Белбалтлага. После разоблачения провокационных показаний Крюкова он написал собственноручные признания, которые по своему политическому и психологическому содержанию представляют значительный интерес.

Эти признания были к докладу приложены. Написаны они торопливо, порой сбивчиво; слова обгоняют друг друга, не всегда согласовываются. За всем за этим — потребность в постоянном анализе, весьма логичные посылки, мучительные рефлексии, почти детский испуг, крайне неуравновешенное душевное состояние. Копия доклада вместе с признаниями задержанного была приобщена к следственному делу А.А. Крюкова, которое соответственно увеличилось в объеме. Но эти признания, действительно представляющие «по своему политическому и психологическому содержанию значительный интерес», к сожалению, сохранились с лакунами. Приведем фрагменты:

Я был арестован 15 февраля 1932 г. и постановлением В. С. Коллегии ОГПУ весной того же года (кажется, 17 апреля) (правильно — 17 июня. — Авт.) приговорен по статье 58–10 У.К. к 10 годам концлагеря. 31 июля 1932 г. я был доставлен в Белбалтлаг ОГПУ, через несколько дней после прибытия поставлен на работу в УРО БЕЛАГ, где и проработал до дня побега (исключая мой вызов в качестве свидетеля по новому делу с 16 января по 7 июня 1933 г. <?> и мою эпизодическую работу зав. столом освобождения 3-го водораздельного отделения с 28?/?X по 6?/?XI того же года <?>).

Прибыл я в лагерь, имея 10 лет и осознавая свою позицию следующим образом.

Обвинение мое сводилось к трем моментам:

Создание и распространение антисоветских стихотворений, участие в антисоветском «салоне».

Создание мною антисоветской группировки в армии.

Положение мое к моменту ареста было: с трудом и в процессе достаточно сложной психологической ломки намечавшийся путь от в относительной своей степени «стихийной», в сущности ребяческой даже отчасти, контрреволюционности к приятию (через вуз и завод) советской действительности и исканию своего места в ней. Путь, отмеченный целым рядом срывов, рядом антисоветских (порою сознательных, порою несознательных) поступков. В материалах следствия это было отмечено:

протоколами, составленными следователем и мною лишь подписанными, в которых с сугубой заостренностью были перечислены все мои антисоветские проступки.

Мною самим написанными показаниями…

<…>

…развивающихся индивидуума неизбежно потянутся один вверх, другой вниз, и идущий вверх неизбежно сталкивает другого, и путь вверх неизбежно влечет за собою уход кого-то вниз, совершается за счет этого ухода. Таким образом, возможен социализм (практически и осуществляемый), но невозможен коммунизм — конечная цель, ибо до тех пор, пока государство всем своим аппаратом направляет путь развития общества по данной линии, держит ставку на равнение — это равнение под условием данного нажима, т. е. искусственным образом, осуществляется. Но стоит опустить вожжи, попытаться перейти к коммунизму, дать отмереть государству, и начнется старая волынка — всплывание наверх и скатывание вниз.

То, что переделывают людей, то, что люди станут настолько сознательны, что не станут этого делать, станут такими «хорошими», — утопия, смыкание с утопическими социалистами, тоже делавшими ставку на «хороших» людей. И еще попутное соображение. Допустим, осуществлено всеобщее равенство, довольство. Оно — гибельно. История учит, что только племя, поставленное в тяжелое условие существования, становится сильным, могучим, племя же, поставленное в условия «земного рая» — дрябнет, становится безынициативным, идет к упадку. Пример — Индия.

Таким образом, складывается концепция — история вечная, борьба отдельных групп и людей (широко беря — классов), и это постоянно и неизбежно. И коммунизм — хорошая прекрасная утопия, но уточняя — все же утопия. А раз он недостижим, так, грубо говоря, к чему и…

<отсутствуют 3 листа>

…мечтаний, мальчишеских иллюзий и надежд.

<…>

Теперь это все опостылело (может быть, временно — не знаю). Хочется одного — наивно, скажете, но это так, — быть с мамой, дать ей возможность тихо и спокойно умереть у меня на руках (ей, которую я так измучил за эти годы).

Концепция моя — не знаю, чем и как ее обрушить. Она жестокая, беспросветная. Коли есть истина, если действительно возможен коммунизм, дайте мне в него поверить, сошлите меня куда-нибудь, жестоко сошлите, в полит. изолятор может быть, дайте там все переосмыслить и переоценить. Исправим ли я — не знаю. Вам виднее. Я написал все искренно, если нужно, если увидите проблески надежды для меня — допросите еще. Коли нет, если я, по-вашему, в тупике, то жаль, что я неудачно вскрыл вены. Тогда — расстреляйте поскорее.

Крюков. VII. 33 г.

Это пишет смертельно уставший человек: «Хочется одного — наивно, скажете, но это так, — быть с мамой, дать ей возможность тихо и спокойно умереть у меня на руках (ей, которую я так измучил за эти годы)».

Розыск Крюкова прекратили, а сам он 3 января 1934 года под № 180283 поступил в распоряжение БЕЛАГа ОГПУ.

За антисоветскую деятельность в лагере 11 июля 1935 г. Леноблсудом был вторично осужден на десять лет ИТЛ. Срок отбывал в Ухтпечлаге, на Морсплаве, откуда заключенные буксировали плоты с лесом для выгрузки и перегрузки на советские и иностранные лесовозы.

Жил только надеждой на встречу с мамой.

Густо населенная чужими людьми квартира не спасала Анну Евгеньевну от одиночества. Сестер ее с ней уже не было: Антонину Евгеньевну «за сокрытие социального положения» в 1935-м выслали в Вологду, Лидия Евгеньевна, вероятно, умерла. Жила Анна Евгеньевна только тем, что раз в году, собрав внушительную передачу, отправлялась за тридевять земель — на станцию Кемь, в лагерь, на свидание к сыну.

Летом 1937-го в свидании ей было отказано. Она обратилась за помощью к Екатерине Павловне Пешковой, возглавлявшей организацию под названием «Помощь политическим заключенным».

Многоуважаемая товарищ Пешкова.

Не откажите помочь мне в получении свидания с сыном моим Крюковым Алексеем Алексеевичем, который находится на Морсплаве, Кировская железная дорога, станция Кемь, 3-й лагерный пункт 9-го отделения Беломоро-Балтийского комбината. Со слезами обращаюсь к Вам, надеюсь, что Вы сделаете все от Вас зависящее, не откажете походатайствовать. 8 мая я послала заявление в Главное управление концлагерей, прося разрешить свидание с моим единственным сыном. 20-го меня вызвали в НКВД на улицу Чайковского, где объявили, что просьба моя отклонена. Меня как громом поразило это известие, с трудом могла расписаться, шатаясь, вышла, едва дотащилась домой, почувствовала себя очень скверно. Сына я видела в прошлом году в июне месяце. Целый год жила надеждой снова повидаться с ним, и вдруг такой удар. Мне 71 год, много ли и жить-то осталось? Неужели я не увижу больше своего сына, в котором вся моя жизнь. В моем возрасте приходится считаться не годами, а месяцами. Я разлучена с ним с 1932 г., теперь ему 28 лет, так тяжело проходит его молодость. Последние его письма полны надежды повидать свою старуху мать, а я должна сообщить ему об отказе от свидания. Я даже боюсь написать ему об этом, целый год ждет он этого счастья, как он мне пишет, и вдруг нанести ему такой удар. Все пять лет я получала разрешение, последние годы — от начальника концлагерей товарища Бермана. В прошлом году это разрешение получала через Вас. Если нельзя теперь, то хоть позже, за все буду сердечно благодарна. Войдите в положение несчастной матери, которая ни днем, ни ночью не видит покоя. Со дня получения отказа я глаз не осушила, пишу Вам и заливаюсь горькими слезами. Умоляю, пожалейте.

А.Е. Крюкова[105].

Без проволочки получила письмо от заведующего юридическим отделом Помполита:

В ответ на Ваше обращение сообщаю, что Вы можете обратиться с ходатайством о разрешении Вам свидания с сыном Крюковым А.А. непосредственно к начальнику Белбалтлага на Медвежьей Горе. Одновременно Ваш сын может возбудить такое же ходатайство через администрацию лагеря. Мы же оказать содействие не имеем возможности[106].

В этом же 1937-м организация «Помощь политическим заключенным» свое существование закончила.

Что по этому поводу ответила администрация лагеря матери и сыну — неизвестно. Скорее всего, больше они никогда так и не увиделись. Анна Евгеньевна Крюкова (урожд. баронесса Люденгаузен-Вольф) погибнет в блокаду в июне 1942 года.

О душевном состоянии заключенного Алексея Алексеевича Крюкова поразительно ярко говорит его стихотворение, датированное 7 июня 1939 года. И вот что интересно — почти до последних строф не понимаешь (или стараешься не понимать), к кому обращены эти стихи:

Этой зимою мне стукнуло тридцать,

Из которых уже 8-й год заключен в спертом воздухе неволи

И, однако, только сейчас вот к Вам, к первому обращаюсь я —

не довольно ли?

Право, не слишком ли перегружена уже неудачливостью доля

Того, кому без конца суждено в этом тусклом омуте биться?

До сих пор спокойно и неколебимо я молчал,

Не докучая никому никакими мольбами и прошениями

И на душе было — не то, чтобы какое-нибудь отчаяние,

Но даже и смакование под Достоевского, что, вот, сижу я,

всяким бедствиям мишенью.

К тому же все это казалось вовсе не «всамделишним»,

А так, какой-то случайной и короткой неразберихой,

Чем-то вроде спектакля, в котором я максимально бережно

И старался проводить ту роль, на которую я был будто бы

временно запихнут.

Так все это и расценивалось, как недолговечная ерунда,

Чудной эпизод — поучительный лишь и кратковременный.

А жизнь?.. Она еще завтра начнется; и вот тогда-то,

Лихо вскинув ногу в сверкающее стремя,

Понесусь я в шири обещающе-необъятные…

Но сегодня так неожиданно вокруг этого Чибью

Зазеленели вдруг частоколы чахлого леса. —

И до чего уж это резко, прямо вот по сердцу мне бьют

Белые стволы берез, изумрудом заплесканные!

Да, в России-то ведь лето уже,

По-прежнему напряженно пульсирует жизнь,

А я? — Просто послушный наглому окрику судьбы: уже

На семь лет постаревший, полуголодный, в лагерной ветоши.

И совпало еще то, что совсем на днях

Я прочел о Вас теплые строки Байдукова[107],

А сейчас перечитываю толстовского Петра I.

И за шестью буквами, традиционным благоговеньем

запахнутыми,

Я видел теперь будто бы давно мне и близкого, и знакомого,

Которым только одним к тому же и может быть прерван

Моей жизни принудительно навязанный закат.

Вкратце: с ходулей иллюзорности сброшенный,

Я заметил, что жизнь проживается ведь не дважды,

И, совершенно не в силах прозябать здесь дальше,

Вас, Иосиф Виссарионович, просто и открыто спрашиваю:

Неужели из-за кем-то раздутой 58-10

Так мне и задохнуться в этом нужнике,

В то время как, говорю это без малейшей самолести,

Я бы мог быть для страны и полезным, и нужным?

Так вызволите же меня из этой кислой плесени,

И даю Вам честное слово

Обязательно сложить такие песни,

Что всех других лучше и чудесней

Станут родину славой оковывать!

P.S. В судьбе моей много необычного,

Такого, во что заочно трудновато и поверить.

Я прошу меня вызвать в Москву, поэтому,

Надеясь, что Вы или товарищ Берия

Может быть, снизойдете до чудаковатого поэта

И переговорите со мною лично.

Крюков Алексей Алексеевич

Чибью, Строймонтажконтора

Естественно, ответа на это поэтическое обращение не было, да и быть не могло.

Вероятно, Крюков направил и в прокуратуру ходатайство о пересмотре своего дела. Пришло заключение прокурора. Вот фрагмент этого заключения:

Я, прокурор отдела по спецделам Ленгорпрокуратуры Петров А.П., рассмотрев жалобу з?/?к Крюкова А.А. и проверив в порядке надзора архивно-следственное дело № 56007, по которому постановлением выездной сессии Коллегии ОГПУ от 17.VI?/?1932 г. осужден Крюков Алексей Алексеевич, 1909 г. р., урож. г. Ленинграда, сын потомственного дворянина, мать Крюкова, урожденная баронесса Вольф-Люденгаузен, русский, р-н СССР, б?/?п., образование высшее, до ареста преподаватель литературы, проживал в г. Ленинграде.

Нашел:

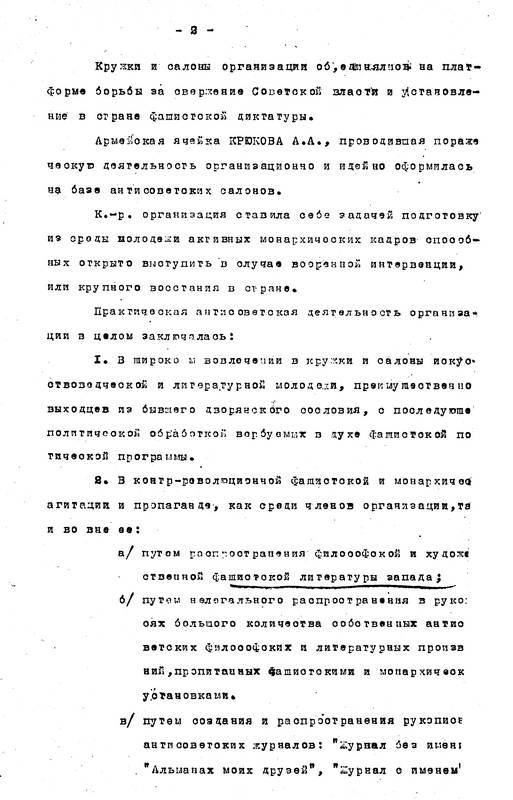

…Армейская ячейка Крюкова А.А., проводившая пораженческую деятельность, организационно и идейно оформилась на базе антисоветских салонов.

Контрреволюционная организация ставила себе задачей подготовку из среды молодежи активных монархических кадров, способных открыто выступить в случае вооруженной интервенции или крупного восстания в стране.

Осуждение основано на показаниях самих осужденных, изобличающих друг друга, и вещественных доказательствах…

В своей же жалобе осужденный КРЮКОВ просит пересмотреть дело и освободить его из ИТЛ, однако доводов, которые бы послужили основанием к пересмотру дела, не приводит, а поэтому

ПРИЗНАЛ:

Жалобу осужденного КРЮКОВА оставить без удовлетворения, о чем сообщить заявителю.

Дело № 56007 возвратить в I-й Спецотдел УНКВД ЛО на хранение.

Прокурор отдела по спецделам: Петров.

Согласен: начальник отдела по спецделам: Григорьев.

Справка: результат жалобщику сообщен 11 февраля 1941 г.

Алексей Алексеевич Крюков полностью отбыл десятилетний срок наказания в Ухтпечлаге МГБ СССР, откуда был освобожден в июле 1945 года. Ехать ему было некуда и не к кому. Остался работать там же по вольному найму. Затем перебрался в Тульскую область.

23 ноября 1948 г. Управлением МГБ по Тульской области арестован был снова.

Произведенным по делу расследованием установлено:

Крюков в 1932 г. был арестован и привлечен к уголовной ответственности как один из активных участников контрреволюционной организации в городе Ленинграде, состоявшей из молодежных кружков и антисоветских салонов. Кружки и салоны организации объединялись на платформе борьбы за свержение советской власти и установления в стране фашистской диктатуры. <…> КРЮКОВ после отбытия наказания, оставаясь на враждебных советской власти позициях, продолжал среди своего окружения вести антисоветскую деятельность, высказывая надежду на смену существующего в СССР строя. <…> Допрошенный в качестве обвиняемого, КРЮКОВ виновным себя не признал.

Осужден был Алексей Алексеевич Крюков по ст. 58–10, ч. 1 УК РСФСР. Этапирован в Минеральный лагерь МВД СССР (Особлаг № 1). Заключенный 6-го отделения, Крюков находился в Минлаге на общих работах. Снова был арестован 3 октября 1950 г. Спецлагсудом Минерального лагеря МВД 12 апреля 1951 г. по ст. 58–14 УК РСФСР приговорен к восьми годам лишения свободы и пяти годам поражения в правах[108]. Приговор подписал Начальник Управления МГБ Тульской области генерал-лейтенант Лапшин.

Вот и всё. Дальнейшие следы Алексея Алексеевича Крюкова потеряны.

В перелете отставшая птица,

Инстинктивно летящая ввысь, —

Я последний израненный рыцарь…

Из поэмы «Актябрь»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК