Круглые углы

Таким образом, гигантский скачок – от биографий и послужных списков этих четырех израильских выпускников Баухауса до общепризнанной формулы, связывающей Тель-Авив с Баухаусом, – был неизбежен. Но как и почему он вообще стал возможен? Почему из множества философских концепций архитектуры и дизайна, оказавших влияние на Тель-Авив, только Баухаус выбрали в качестве бренда города?

Хотя легенда о Баухаусе распространялась еще с 1950-х (в основном благодаря известности Арье Шарона), мифологию Белого города и стиля Баухаус прежде всего следует рассматривать в отношении времени и места ее зарождения, а именно в контексте культурной и политической ситуации в Государстве Израиль 1980-х годов.

Эта история начала активно проникать в культурную повестку дня после выборов 1977 года. Впервые с момента основания государства власть в стране перешла в другие руки: представители левой элиты внезапно лишились привычной роли руководителей сионистского проекта. Новое правительство от правоцентристской партии «Ликуд» во главе с Менахемом Бегиным и легитимизация общественной периферии воспринимались ветеранами власти как серьезная культурная и моральная угроза.

Зеркальным отражением радикальных новшеств, привнесенных во внешнюю политику Израиля премьер-министром Бегиным (примирение с Египтом, а позднее и с Ливаном), стала и внутренняя политика нового правительства, стремившегося коренным образом изменить старые порядки. Был резко взят курс на экономическую либерализацию, он мощным ударом разрушил централизованную экономику Гистадрута – израильского профсоюза. Но Бегин обратил внимание и на организацию пространства в стране, которое до того момента кроилось в соответствии с запросами и ценностями стоявших у власти левых.

Представив новый территориальный манифест для правых радикалов, резко возражавших против всех предложений прежних правительств, Бегин направил усилия по созданию поселений подальше от Изреельской и Иорданской долин (традиционно они считались форпостами социалистов), поближе к горам[22]. Менее масштабными, хоть и не менее значимыми, были две предложенные им оригинальные схемы строительства: во-первых, ремонт муниципального жилья, учрежденного в первые три десятилетия существования государства, а во-вторых – программа «Построй свой дом», позволявшая простым гражданам возводить частные дома на новых земельных участках. На самом деле еще прежнее, левое правительство в начале 1970-х рассматривало программы «Обновление микрорайонов» и «Построй свой дом», но теперь они стали главными установками в жилищной строительной политике Бегина. С «Обновлением микрорайонов» вроде все было просто: подразумевался капитальный и косметический ремонт обветшалого муниципального жилья и окраска бетонных фасадов в яркие, радостные цвета. Зато вторая программа, как выяснилось, дала толчок целой аграрной революции. Согласно программе «Построй свой дом», любой гражданин имел право арендовать участок земли, чтобы возвести на нем собственное жилище (какое ему по средствам), руководствуясь личными эстетическими предпочтениями. До той поры земельное законодательство и рынок недвижимости четко регулировались структурами и организациями, связанными с левоцентристским правительством. Такое разделение власти неизбежно создавало социальную систему, по которой право человека на землю зависело от его близости к правящей партии. Земля под жилую застройку (в большинстве случаев это были участки, конфискованные у прежних палестинских владельцев во время войны 1948–1949 годов и «легально» перешедшие государству согласно закону «О собственности отсутствующих владельцев» 1950 года) по традиции передавалась высокопоставленным военным и крупным чиновникам. Проект «Построй свой дом» впервые допускал к владению земельными участками те группы населения, которые до этого проживали в многоквартирных домах, относившихся к муниципальному жилому фонду, и были исключены из системы землепользования. Неудивительно, что первые загородные проекты в рамках программы «Построй свой дом», появившиеся уже в начале 1980-х, задали новые стандарты дурновкусия – их отличительной особенностью была архитектурная какофония, смешение стилей, барочно-ориентальная образность и средиземноморские цвета.

Именно в таком социальном и культурном контексте в 1980 году, четыре года спустя после выставки «Белый город», в Тель-Авивском музее изобразительных искусств прошла выставка, посвященная Баухаусу. Экспозиция знакомила посетителей с различными отделениями этого учебного заведения, с образцами дизайна и методикой обучения. Упоминалось и о нескольких еврейских студентах, учившихся в Баухаусе (помимо четырех израильских архитекторов, о которых уже говорилось ранее), при этом, правда, отмечалось, что среди выдающихся преподавателей Баухауса не было ни одного еврея, равно как никто из них ни разу не ступал на Землю обетованную.

Первым же следствием выставки стало возвращение моды на «Хаим» – особый типографский шрифт, созданный в 1925 году дизайнером Яном (Яковом Хаимом) Левиттом[23]. После того как шрифт «Хаим» заново представили публике на этой выставке, он стал необычайно популярен и до конца 1980-х оставался самым распространенным шрифтом израильской книгопечатной продукции. Причем в 1980-х он был больше всего известен по логотипу движения «Мир сейчас», над дизайном которого работал один из ведущих молодых израильских художников-графиков – Давид Тартаковер. На волне возрождения былого наследия в Тель-Авивском музее изобразительных искусств под кураторством Тартаковера состоялась и ретроспективная выставка работ Франца Крауса, еще одного модернистского художника-графика 1930-х годов.

Помимо общего ностальгического интереса к еврейскому европейскому модернизму, эти две экспозиции, посвященные Баухаусу и творчеству Крауса, объединяло еще и то, что они, правда, не напрямую, предложили некую риторическую, не лишенную сентиментальности, но тем не менее историческую основу для последующей выставки «Белый город». Главное – они подсказали новый нарратив, восходящий к специфическому местному представлению об израильской идентичности, характерному для 1930-х годов и тесно связанному с европейским прогрессивным модернизмом. Насущная необходимость ретроспективного подхода к формированию идентичности объясняется прежде всего тем, что вплоть до прихода к власти Менахема Бегина и его правоцентристской партии «Ликуд» в 1977 году израильская идентичность воспринималась как данность. Легитимизация Бегиным «другого Израиля» – той части израильских евреев, которые всегда считались гражданами второго сорта (и отношение к ним было соответствующее), – поставило под удар монополию белых, европейских евреев. Прежняя левая элита в ответ на эти политические трансформации словно решила воссоздать себя заново. И представители старой гвардии стали искать утешения в «утраченной утопии» Дессау, сделав ее аллегорией сионистской мечты, которая после прихода к власти «Ликуда», похоже, оказалась на грани краха[24].

В этом смысле ориентация на Запад, на Дессау, и в самом деле была некой формой самоуспокоения: те, кто всегда доминировал в израильском обществе, а теперь почувствовали, что их лишают их израильской сущности, нашли утешение в теплых объятиях знакомой белой, европейской идентичности. В противоположность «Золотому Иерусалиму», которому предназначалась роль столицы в бегинском новом традиционалистском и подпитанным религиозностью «Большом Израиле», Белый город стал штаб-квартирой «старой доброй Эрец-Исраэль» («старой доброй Земли Израиля»). Представителями бывшей элиты стоическая чистота стиля Баухаус рассматривалась как некое воплощение порядка и рационализма – ценностей, за которые они так держались, в противовес бесформенному черному хаосу, свойственному неканоническому барочному стилю, связанному с проектами «Обновление микрорайонов» и «Построй свой дом», которые продвигал Бегин.

То, что именно немецкий Дессау оказался главной точкой отсчета в политической схватке «белых» с «черными» – европейского центра с североафриканской периферией, вовсе не удивительно. В народном сознании всегда сохранялось доверие к ашкеназской общественной иерархии, в которой екке (немецкие евреи) занимали высшую ступень социальной лестницы[25]. В Израиле к этой особой этнической группе относились как к своего рода культурной аристократии, и не только потому, что регион Ашкеназ считался исторической и географической родиной всех ашкеназов, а потому, что очень хотелось представить израильских ашкеназов наследниками современной, интеллектуальной и светской, традиции германского еврейства, ассоциирующейся с веком Просвещения. Считалось, что это куда более достойное наследие, чем то, что связывало израильтян с прошлой бедностью, традиционализмом и религиозным рвением польского еврейства[26]. Этот феномен проецирования культурного и нравственного соотношения сил на европейский набор идентичностей прослеживается в израильско-ашкеназском фольклоре, где среди основных персонажей фигурируют польская тетушка, считающая себя немкой, и румын, притворяющийся русским.

Подобная гибкость моделей национального самосознания в еврейской диаспоре была вызвана сложным рисунком европейских границ, а также перемещениями и миграцией евреев в пределах этих территорий. То, что среди эмансипированной еврейской элиты предпочтение отдается не восточноевропейским, а центральноевропейским (немецким или австрийским) корням, можно объяснить стойкой верой в культурную гегемонию этого региона. Соответственно, представители израильской культурной элиты выстраивали свой образ жизни и определяли свою идентичность с оглядкой на культурные нормы Центральной Европы и Северной Америки. Приверженность к Центральной Европе имела также и исторические корни, поскольку евреи из Центральной Европы часто являлись представителями западноевропейской культуры и бизнеса. Этот давний «разброс» идентичностей, от Восточной до Центральной Европы, сопровождал сионистское движение еще со времен самого Герцля, который, хоть и жил в Будапеште до восемнадцатилетнего возраста, образование получил на немецком, категорически отрицал свое венгерское происхождение и не считал венгерский родным языком[27].

Закрепившись в общественном сознании и культуре израильтян, эти псевдогеографические отсылки повлияли и на историю, которую Тель-Авив в 1980-е годы решил рассказать о своей архитектуре 1930-х. Здания в стиле Баухаус были представлены как чисто центральноевропейские, по сравнению с эклектичной, ориенталистской архитектурой 1920-х, которую комментаторы вроде Ницы Смук называли восточноевропейской[28]. И это несмотря на то, что ориентализм по определению – условное понятие, относящееся к западноевропейскому колониальному архитектурному наследию, в мире нет ни одного примера восточноевропейской колониальной архитектуры, на который можно было бы сослаться, а главные создатели указанной ориенталистской эклектики 1920-х (Александр Бервальд, например) родом из Германии.

Восточноевропейские элементы в архитектуру Тель-Авива 1920-х были привнесены таким же образом, как и ориенталистские: как своего рода пародия. Поэт Давид Шимонович подметил эту безвкусицу, насмешливо назвав Тель-Авив в его первое десятилетие «смесью Бердичева и Багдада»[29]. Современная же архитектура этого города, напротив, преподносилась как четко и бесспорно центральноевропейская. Помня об этом, стоит отметить, что даже после того как распался Восточный блок и была «заново» открыта восточноевропейская архитектура модерна, не делалось ни одной попытки связать интернациональный стиль или тель-авивскую архитектуру с восточноевропейским стилем модернистской архитектуры.

Ил. 23. «Смесь Бердичева и Багдада» – сказал о городе поэт Давид Шимонович. «Маленький Тель-Авив» как средиземноморский штетл. Из каталога выставки «Тель-Авив в фотографиях. Первое десятилетие», кураторы Зива Соховольски и Батя Кармель. Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив, 1990.

Не стоит забывать, что та же самая евроцентристская иерархия – с Европой как центром всего – не ограничивалась еврейскими архитекторами в Палестине, а позже – в Израиле. Сосредоточенность на Центральной Европе и пренебрежение к другим странам и континентам были заметны и в Нью-Йорке, на выставке 1932 года «Интернациональный стиль», проходившей в Музее современного искусства.

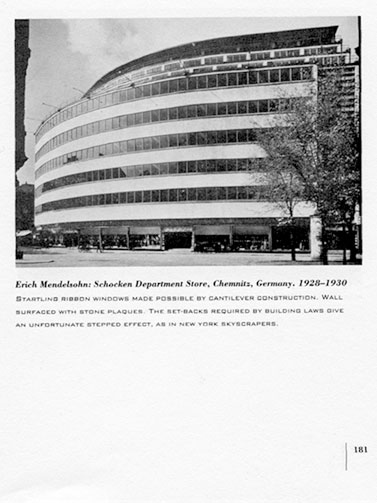

Теоретически, согласно этой установке на центральноевропейскую ориентацию, можно было бы связать местный тель-авивский интернациональный стиль с именем берлинского архитектора Эриха Мендельсона. Он создавал проекты в Палестине и за ее пределами с 1924 по 1939 год, сотрудничал с такими архитекторами, как Карл Рубин и Пауль Энгельман, которые, до того как перебраться в Палестину, работали вместе с ним в его берлинском офисе. Его влияние на местную тель-авивскую архитектуру было, следовательно, и прямым, и опосредованным, а динамичные формы и скругленные углы, ставшие приметой местного интернационального стиля, следует отнести скорее к его экспрессионистскому подходу, нежели к другим потенциальным модернистским влияниям, в том числе и Баухауса.

И все же, несмотря на значимость его палестинских проектов и даже на то, что из всех архитекторов, работавших в этой стране в 1930-е годы, он единственный добился в то время международного признания, вклад Мендельсона явно недооценен. Микаэль Левин в каталоге выставки «Белый город» признаёт, что тот оказал влияние на интернациональный стиль в израильской архитектуре, но не называет его ни провозвестником, ни поборником этого стиля. Есть три причины, по которым мы не находим Мендельсона в израильской историографии местного интернационального стиля. Во-первых, он был личным архитектором семейства Шокен, и в Европе, и в Палестине его имя, вероятно, больше, чем имя любого другого дизайнера того поколения, ассоциировалось с капиталом, а не с прогрессивными программами общественных преобразований. А это означало, что ни Мендельсона, ни его архитектуру никак нельзя было пристегнуть к сионистским планам по обустройству коммун так, как это сделали с Баухаусом. Во-вторых, он мало работал в Тель-Авиве, и авторство единственного приписываемого ему проекта, Технического училища Макса Файна, в наши дни считается спорным. В-третьих (что можно назвать самым главным): хоть он и жил в Палестине в 1930-е годы, но, когда работы стало мало, предпочел покинуть страну и эмигрировал сначала в Великобританию, а затем в США. В Израиле 1980-х одного этого было достаточно, чтобы списать его со счетов. В тот период выражение бывшего премьер-министра Ицхака Рабина «отсеявшиеся слабаки» (так стали называть израильтян, эмигрировавших из Израиля) все еще оставалось на слуху, и невозможно было представить, чтобы йореда («опустившегося») превозносили как народного героя[30].

Ил. 24. Из всех архитекторов, работавших в Израиле в 1930-е годы, Эрих Мендельсон единственный в то время получил международное признание. Эрих Мендельсон, универмаг Шокена, Хемниц, Германия (1928–1930). Из каталога выставки «Интернациональный стиль», кураторы Генри-Рассел Хичкок и Филип Джонсон. Музей современного искусства, Нью-Йорк, 1932.

Ил. 25. Из каталога «Белый город»: Сэм Баркаи, дом Каца, Тель-Авив, улица Мегидо, 1935 (снесен).

Другая линия в историографии, оставшаяся неисследованной, – это влияние французской архитектуры, не менее важное, чем влияние немецкое или австрийское. Эта связь была достаточно длительной и поддерживалась благодаря таким еврейским архитекторам, как Дов Карми и Беньямин Анкштайн (по окончании бельгийских академий оба работали в Палестине), а также Зееву Рехтеру[31] и Сэму Баркаи[32], которые делили время между работой в Палестине и учебой во Франции, где установили прочные взаимоотношения, первый – с Парижем, второй – лично с Ле Корбюзье. Не кто иной, как избранный главным представителем Баухауса Арье Шарон говорил, что самое большое воздействие на Тель-Авив неизменно оказывал Ле Корбюзье, особо отметив множество зданий, построенных sur pilotis[33], и даже назвал в автобиографической книге главу о Тель-Авиве «Город на колоннах»[34].

Немало примеров стилистического сходства с творениями Ле Корбюзье можно найти в работах местных архитекторов, таких как Рехтер, Баркаи и Карми, а поскольку на сам французский интернациональный стиль значительно повлияли средиземноморские и североафриканские источники, в Тель-Авиве можно обнаружить и нечто похожее на архитектуру Алжира. И там и там делались попытки основать новый, европейский город рядом с тем, что воспринималось как древние, ветхие арабские жилища. И тот и другой являли примеры поселенческого колониализма и оба получили название «Белый город». Вероятно, на этих связях решили не заострять внимание из-за настороженного отношения к Франции, поскольку в 1967 году Шарль де Голль наложил эмбарго на поставки вооружений Израилю, прямо накануне Шестидневной войны[35]. Это недовольство вылилось затем и в настоящую франкофобию во времена президентства Помпиду, Жискар д’Эстена и Миттерана.

К пробелам в архитектурном нарративе Тель-Авива можно добавить и явную нехватку отсылок к современной палестинской архитектуре 1930-х годов или, что довольно странно в данном контексте, отсутствие некоторых местных еврейских мастеров. К примеру, нет упоминаний о Хаиме Касдане, который родился в Яффе в самом начале XX века, изучал архитектуру в Брюсселе и работал в разных странах Ближнего Востока, преимущественно в Египте и Ливане. А самый знаменитый из отсутствующих – легендарный Йосеф Элияху Шлуш: уроженец Яффы, который предпринял ряд попыток промышленного шпионажа, чтобы выведать у египтян утраченные палестинцами секреты изготовления силикатного кирпича и египетской каменной кладки[36].

Эти пробелы кажутся странными в свете официальной историографии и тенденции преподносить интернациональный стиль Тель-Авива как исключительно «локальный» – как продолжение одноименной европейской архитектурной традиции, но все же беспрецедентную первую главу – в израильской. Возможно, отчасти это верно, хотя есть основания считать, что еврейские поселения на территориях Израиля/Палестины за последнее столетие породили не одну, а две архитектурные традиции: архитектуру Эрец-Исраэль и архитектуру адрихалут[37]. Архитектура Эрец-Исраэль создавалась европейскими евреями в Палестине до провозглашения Государства Израиль, а архитектура адрихалута – все то, что создано говорящими на иврите евреями на той же самой территории после создания Государства Израиль. Разница между двумя названными традициями и хронологическая, и политическая, а также чисто языковая: переход от иностранного языка потребовал резкого перехода от европейской архитектурной культуры к свежей, новой еврейской модели. И если архитектор, родившийся или получивший образование в Европе, – это, как выразился Адольф Лоос, «строитель, выучивший латынь», то родившийся в Израиле или учившийся в Технионе[38] адрихал не только не слышал ни слова на латыни, но и зачастую ни разу не заглядывал в книгу. В этом смысле утверждать, что стиль Баухаус стал первой главой в израильском адрихалуте, – все равно что присваивать зарубежную традицию, которую часто создавали люди, которые вовсе не говорили на иврите.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК