Надругательство над «невестой моря»

Естественный цикл: уничтожение, разрушение, опустошение, а затем цветение, – продемонстрированный проектом развития Маншии, был всего лишь подходящим фоном для истинной архитектурной аллегории «Старая новая земля» / Тель-Авив. В Маншии оксюморон Герцля воплотился в жизнь, показав местную, истинно тель-авивскую интерпретацию смешения «старого» и «нового».

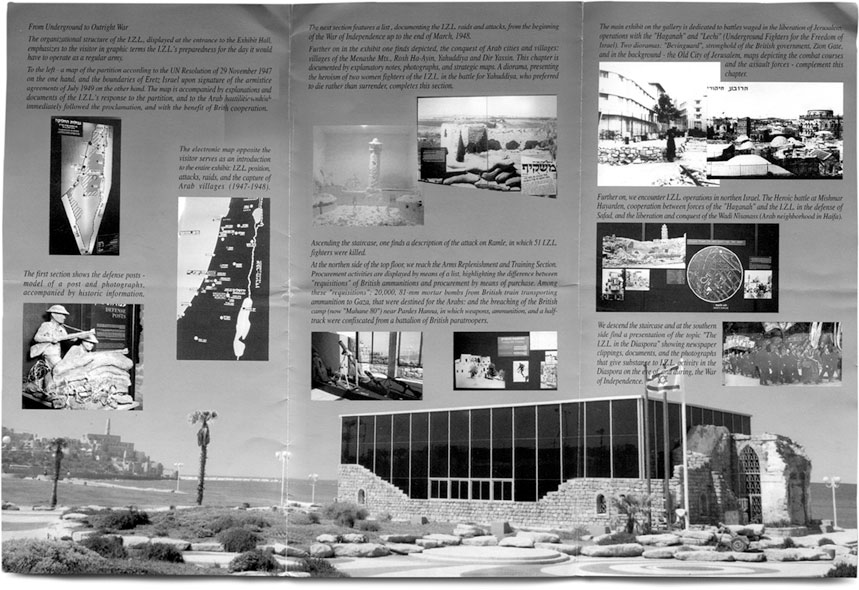

Три архитектора, участвовавших в проекте обновления Маншии – Амнон Нив, Амнон Шварц и Дани Шварц, – также ответственны и за единственный из завершенных в этом районе проектов, призванных сохранить хоть какую-то связь с прошлым. В 1978 году они использовали последние остатки палестинской Маншии (помимо мечети Хасан-Бек) – три стены отдельно стоящего дома, который так или иначе был бы выпотрошен, – в каче стве фундамента-каркаса для того, что в конце концов станет музеем «Эцель». Официально открытый в 1983 году, Бейт-Гиди (дом Гиди), как его еще называют, посвящен памяти бойцов «Эцель», погибших при «освобождении» Яффы в 1947–1948 годах[194]. В экспозиции музея прослеживается история этой полувоенной организации, с подробным отчетом об участии «Эцель» в конкретных, часто имеющих неоднозначную оценку исторических эпизодах. Среди прочих кровавых событий, например, резня в Дейр-Ясине, случай с «Альталеной»[195] и – в центре всего – захват Яффы.

Стоящий на руинах того, что когда-то было обычным яффским каменным домом, музей «Эцель» представляет собой местную версию универсальной стеклянной коробки. По замыслу явно более модернистская, чем белый куб Корбюзье (восходящий, возможно, к средиземноморской архитектуре Греции или Северной Африки), стеклянная коробка непосредственно связана с Баухаусом и немецкими строительными традициями. Вальтер Гропиус первым использовал стеклянную коробку как архитектурный метод, когда проектировал здание училища Баухаус в Дессау, и именно эту концепцию последний директор училища, Людвиг Мис ван дер Роэ, развивал сначала в Германии, а затем в Америке, где жил и работал. В контексте музея «Эцель» упрощенная связь между стеклянной оболочкой (с ее западным, официальным фасадом) и старинными стенами простого ориентального жилища неизбежно вызывает в сознании кучу клише вековой давности и превращает музей в убогую аллегорию Тель-Авива, где внешняя фразеология архитектуры объединена с вербальной фразеологией архитектора: «Из разрушенных стен старого здания вырастают темные стеклянные стены ‹…› условно воссоздавая его таким, каким оно когда-то было. ‹…› Это попытка остановить мгновенье, день и час освобождения Яффы»[196].

Ил. 74. Буклет музея «Эцель».

Однако если архитекторы хотели «заморозить» музей, чтобы он как бы застыл во времени на фоне прекрасного, переменчивого Средиземного моря, тогда можно сказать, что им это удалось. Музей «Эцель» стал одним из самых знаковых архитектурных объектов, причем не только в израильской архитектуре, но и, возможно, даже в мировой. Отчасти это из-за его упрощенно-клишированного характера, однако четкое и ясное, по замыслу архитекторов, указание на историческую роль здания и более общее ощущение времени тоже оказались мощными факторами.

И все же архитектура такого рода неизбежно вызывает ряд вопросов. Достаточно вспомнить работы Альберта Шпеера (главного архитектора Гитлера), творившего на протяжении всего нацистского периода, чтобы понять, какие опасности подстерегают на этом пути.

Самый неоднозначный пример ощущения времени можно найти в его «теории ценности руин»[197]. Ее цель – создать будущий остов здания, усиливая одни конструктивные элементы и ослабляя другие, так чтобы и через сотни лет здание, ветшающее само по себе или в результате войн и разрушений, функционировало как самостоятельный памятник архитектуры. На Шпеера, по окончании института совершившего поездку по Италии, большое впечатление произвели древнеримские руины. Относящиеся ко временам античности, но при этом не утратившие своей значительности, они и вдохновили его на создание собственных красиво стареющих памятников архитектуры. Идея была в том, чтобы при проектировании здания заранее предусмотреть, как оно будет ветшать, определяя таким образом, в каком виде его творение предстанет перед следующими поколениями. В соответствии с этим Шпеер старался заложить в проект здания также этапы его последующего разрушения, ориентируясь на целую иконографию различных образов архитектурных памятников на разных стадиях руинирования.

Ил. 75. Вальтер Гропиус, мастерские в Баухаусе, Дессау, Германия, 1926. Из каталога выставки «Интернациональный стиль», кураторы Генри-Рассел Хичкок и Филип Джонсон. Музей современного искусства, Нью-Йорк, 1932.

На практике укрепление отдельных частей здания несоразмерно его естественным пропорциям (например, если сделать стены трехметровой толщины), естественно, ведет к ослаблению других элементов конструкции. Для Шпеера это были либо те части, без которых можно обойтись, либо те, без которых придется обойтись, чтобы достичь желаемой стадии (и образа) руинирования. Таким образом, будущая история здания как бы «высекалась» из его нынешней формы, подобно тому как Микеланджело высекал свои пьеты из глыб пьетрасантского мрамора.

Разумеется, в любом здании любой формы изначально заложена и программа его дальнейшего возможного разрушения. В конце концов, именно для того и нужны инженеры-проектировщики, задача которых – убедиться, что здание будет стоять, а также что оно не рухнет под воздействием внешних разрушительных сил (под собственным весом, в результате землетрясения или от террористической атаки, например). И если инженер-проектировщик стремится нейтрализовать внешние воздействия – заранее определяя возможные места перегрузки, трещин, искривления или обрушения, а в некоторых случаях (например, по строительным нормам для сооружений гражданской обороны) добавляя встроенные убежища и аварийные выходы, – то подход Шпеера был новым и оригинальным: он пытался «приручить» все эти варианты воздействия, сознательно включая их в эстетику и риторику будущих руин здания, превращая все это в архитектуру.

Настораживает в подобной архитектуре искаженное и дезориентирующее представление о времени, коренящееся в самой идее, что у здания нет настоящего, а значит, нет и будущего. Оно зависло где-то на грани между ностальгией по славному прошлому неоклассического памятника архитектуры и мечтой о воображаемом будущем римских руин. Закладывая эту гетерохронную бомбу замедленного действия в современный (и временный) экстерьер здания, архитектор превращает настоящее в этакую торжественную похоронную процессию, уходящую в некое бесконечное и неизбежное будущее.

И здесь, однако, есть существенная разница между шпееровской «теорией ценности руин» и музеем «Эцель», стоящим посреди того, что некогда было районом Маншия. Руины Шпеера – всего лишь потенциал: теоретик проецировал на свои здания образы руин, какие подсказывало ему воображение, то есть они всегда были скорее мысленными, нежели материальными свидетельствами о культуре, которую он пытался увековечить. В случае же с музеем «Эцель», притом что сами деструктивные силы были делом рук Фаглина (Гиди) – именем которого неофициально назван музей – и тех, кто его проектировал, его эстетика говорит о «теории ценности руин наоборот»: создается впечатление, будто за все время своего существования этот старинный арабский дом только и ждал, когда же его разрушат и он сможет сыграть роль декорации в парке науки имени сэра Чарльза Клора. Это чувство возникает потому, что музей «Эцель», единственный пятачок сохранившихся руин Маншии, не отражает ни одного момента, ни одного исторического события, которые относились бы к этому зданию или к его окружению до его превращения в руины.

В самом музее вы не найдете информации ни о строителях дома, ни о его прежних владельцах, ни о жильцах. И захватчики, и кураторы сочли такие подробности неуместными и не удосужились показать, хотя бы в уголке экспозиции, как выглядел район Маншия на разных этапах его истории. В отличие от шпееровских руин, демонстрировавших миру придуманные остатки былого, творение Нива и Шварцев увековечивает лишь смерть и забвение, да, по сути, больше и ничего. Оно производит гнетущее впечатление, даже еще более тягостное, чем катакомбы, поскольку музей «Эцель» – снаружи, под ярким солнцем, весь на виду. Этакое memento mori без свечного огарка, среди бела дня.

В некотором смысле весь регион готовился к тому, чтобы стать руинами: сионистская фраза «превратим пустыню в цветущий сад», сформулированная Бен-Гурионом, была лишь отголоском похожего европейского нарратива, связанного с ориенталистской традицией «путешествия на Восток», характерной для XIX века. Руины в этой традиции были центральным образом и представлены в самых разных визуальных материалах эпохи: это и рисунки, и гравюры, и фотографии. Подобная иконография была необходима Европе в ее «тяжбе» с Востоком в качестве улик: уничтожение эллинистических памятников или христианских святынь, казалось, говорило о варварстве Востока и в итоге служило оправданием для покорения этих земель. То же самое и в Израиле, где образ руин рассматривался отчасти как сбывшееся пророчество, отчасти – как вектор, направленный в будущее: руины 1948 года вскоре стали выступать в роли исторических мест, приглашая европейцев к «путешествию на Восток», и роль эта, похоже, была предопределена заранее.

Арабские руины стали естественным состоянием арабской архитектуры и привычной частью израильской Аркадии – наряду с эвкалиптовыми рощами, кактусами сабра[198] и ароматом апельсиновых садов. Руины всегда были не более чем руинами – к чему вспоминать, что на самом деле когда-то здесь был дом, где жили люди?

Еще один способ извращенного использования руин находим в фильме «Казаблан» (1974) режиссера Менахема Голана. По оригинальному сценарию, написанному для сцены в 1954 году, Казаблан – некоронованный король «Большой зоны». Но к началу 1970-х «Большая зона» уже была преобразована в «сад на вершине», поэтому в киноверсии ее роль сыграла Маншия: еще не заасфальтированная и не покрытая искусственной травой.

Ил. 76. Написанная в 1954 году, пьеса Игаля Мосензона «Казаблан» была поставлена на сцене в виде мюзикла в 1966 году. Помня о коммерческом успехе мюзикла, кинорежиссер Менахем Голан решил перенести его на широкий экран. Но за годы, прошедшие после показа музыкального спектакля, «Большую зону» успели снести, а на ее месте появился парк ха-Писга. Поэтому съемки переместились в Маншию, которая в то время все еще дожидалась реконструкции. В результате в этом фильме руины Маншии выступают в роли исторической Яффы.

Музей «Эцель» до сих пор стоит особняком, он совершенно не похож на все другие руины 1948 года, вошедшие в израильский фольклор и ставшие непременными пунктами маршрута «по местам боевой славы» для юных краеведов, изучающих Войну за независимость. Поразительно, с какой бесцеремонностью создатели музея использовали архитектурные средства, для того чтобы драматизировать акт покорения «невесты моря», – захват, грабеж, надругательство. Но стеклянная коробка, вдавленная в руины опустевшего палестинского дома, удручает не только оттого, что призвана увековечить данный исторический момент; это мощное экспрессивное средство в поддержку и без того недопустимо вольного обращения с понятиями «старое» и «новое»: они оказываются вырваны из политического контекста, оставаясь при этом его частью. Как ни странно, в этом сооружении руины и эстетика руин помогают скрыть истинный масштаб нанесенного ущерба. Здание рассказывает правду о захвате и убийстве города Яффа, но в то же самое время подает эту кровавую драму под видом «архитектуры» и «ландшафтного искусства».

Музей «Эцель», в котором архитектура используется для того, чтобы замаскировать и обелить реальность, – воплощение архитектурности. Невыносимое зрелище. В истории архитектуры прежде не было случая, когда бы пугающая правда преподносилась так манерно и фальшиво.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК