Эпилог: Апокалиптические сны

Пересекающиеся орбиты, театральные убийства и лживый сценарий

Трагедии продолжают происходить. Когда нас потрясает очередной ужас, на экране телевизора возникают трогательные видеоролики, в которых за тридцать секунд рассказывается о недолгой жизни той или иной жертвы. Я сразу же хватаюсь за пульт, и мой большой палец нависает над кнопкой быстрой прокрутки вперед, чтобы не просматривать эти кадры и не впускать жертвы в свое сознание. Но время от времени какой-то из рассказов все-таки привлекает мое внимание – он слишком трогает, чтобы отказываться от его просмотра. Виктория Ли Сото, учительница из Ньютона, погибла, защищая первоклашек в 2012 году. Крис Минц, бывший пехотинец, в которого выстрелили три раза, когда он пытался спасти сокурсников в колледже в городке Ампква, штат Орегон, в 2015 году. Он выжил. Так что иногда я смотрю эти ролики. И тогда я рискую получить рецидив.

Горе – странная вещь. Оно протекает непредсказуемо и непоследовательно: иногда оно не обостряется, когда раздражитель силен, а потом вдруг охватывает тебя из-за какого-то пустяка. Когда в разговоре с одной из тех, кто пережил трагедию «Колумбайн», я признался, что прокручиваю вперед те самые рассказы о жертвах, показывать которые по телевидению призывал сам, она отругала меня, ведь иногда я их все-таки смотрю, хотя знаю, что они действуют на меня губительно.

Раньше я страшился другой опасности – той, которую могли повлечь за собой несколько лет погружения во внутренний мир убийц. Но мои опасения не оправдались. Исследование психики Эрика – как изучение какой-то болезни при помощи микроскопа. Он не проник внутрь меня. Дилан просочился в мою душу незаметно. Когда я писал книгу, описание сцены заупокойной службы по нему было для меня вторым по трудности. Я плакал, жалея его родителей и брата, а также преподобного Дона Марксхаузера, ибо знал, чего эта служба будет ему стоить. Позднее я понял, что скорблю и по Дилану. Какой милый любящий мальчик. На протяжении большей части своей жизни. Это потрясло меня, но я не понимал, как это меня мучает. Подросток, сбившийся с пути, его можно было спасти. Теперь я понимаю, что мои чувства к нему всегда были именно таковы, даже когда я его ненавидел – просто тогда я этого не осознавал.

Но скорбь по Дилану бледнеет перед скорбью о тех, кто уцелел. Потому что с ними я встречался. Самым кошмарным днем в моей жизни было 21 апреля 1999 года. День после трагедии в «Колумбайн». Разумеется, убийства меня ужаснули, но тогда мы о них знали мало. Ясно помню, как в четыре часа дня 20 апреля, во время брифинга для прессы в Клемент-Парке, имена погибших зачитывал шериф Стоун, стоящий на зеленой траве на расстоянии вытянутой руки от меня. Я шумно выпустил воздух, поймал на себе косой взгляд, содрогнулся и почувствовал, как у меня отвисает челюсть. Я был не в силах закрыть рот. Затем ничего. Ну же, давай работай! – кричал мой мозг. Все было намного, намного хуже, чем я предполагал. Давай работай.

Я опять попытался вообразить то воздействие, которое случившееся оказало на всех этих людей, но кто они? Парни? Девушки? Учителя? Кто их родные и как все это повлияет на них? Я не мог представить себе ничего или вызвать в душе какое-нибудь чувство, которое соответствовало бы всему ужасу того, что произошло. Мозг отказался работать.

Я думал, что тяжелее всего будет увидеть отцов и матерей тех, кто был убит. Но нет, самым тяжелым были потерянные подростки с отсутствующими взглядами. Толпы уцелевших, которые спаслись от выстрелов и гадали почему. Утром следующего дня они устало бродили по вестибюлю церкви «Свет Мира» в ожидании первого официального собрания. Я узнал этих подростков. Вчера я видел, как они бегают, кричат, громко плачут и горячо сжимают друг друга в объятиях. Уровень адреналина зашкаливал. Но за одну ночь их словно подменили. Сухие глаза, невнятная речь, отсутствие эмоций, некрепкие объятия. Но больше всего пугала всеобщая молчаливость. Обычно от детей исходит ощутимая энергия – достаточно одной-единственной их горстке войти в кинозал, и ты чувствуешь, как ток этой энергии отражается от стен. Меня же окружала тысяча подростков, но, если бы я закрыл глаза, мне бы показалось, что я совершенно один.

Особенно это касалось мальчиков – их едва можно было узнать. Они уже все знают? Они напуганы? Мне было страшно. Я не мог придумать, как сформулировать вопросы. И не хотел быть тем придурком, который станет говорить, что именно они должны сейчас чувствовать.

Потом, в Клемент-Парке, когда они снова сбились в стайки, мне пришла в голову мысль. Я заговорил с группой мальчиков и, кивнув в сторону других детей, заметил, что они, похоже, не плачут. И этого хватило, чтобы их прорвало. Они наперебой начали рассказывать, как и когда слезы вдруг иссякли, словно кто-то выключил кран. Весь день я выслушивал один и тот же рассказ – сроки и ситуации менялись, но одно оставалось неизменным: без какого-либо внешнего раздражителя, без предупреждения, без объяснений, просто бах, и все эмоции отключились. Это привело их в ужас. Некоторые пытались плакать; одна девушка сказала, что чувствует себя так, словно ее личность отделилась от нее, как будто куда-то улетела из тела и парит в воздухе где-то далеко – и как ее вернуть? Вот-вот! – закричали друзья. Именно так они себя чувствуют.

Они испытывали облегчение от того, что могут признаться в этом кому-то взрослому. Они надеялись, что я смогу все объяснить. Это нормально? Как долго это продлится? Они задавали мне те самые вопросы, которые хотел задать им я. И еще одно, о чем они наверняка думали, но страшились произнести вслух: станет ли им лучше? Чувства, конечно же, к ним вернутся, но не станет ли нанесенный ущерб необратимым? Слава богу, что они так и не спросили этого.

В то утро фокус моего внимания переместился с погибших на живых. Я все еще не до конца усвоил, что это значит – пятнадцать смертей, тринадцать убитых и двое убийц. Мне стало их ужасно жаль, кем бы они ни были, но их уже невозможно спасти. А передо мной находились две тысячи детей, и им, к счастью, еще можно было помочь.

Люди часто спрашивают, что заставило меня потратить на трагедию «Колумбайн» более десяти лет. Причина заключается в том дне и тех подростках. Тогда я не рассматривал это как материал для книги, но знал, что останусь с этими людьми надолго. В конечном итоге мною двигал поиск ответов на два вопроса. Один был – почему? Он сводил с ума. Но вопрос, который заставил действовать и поддерживал меня столько времени, был другим: что станет с этими двумя тысячами подростков?

Я недооценил боль, которая передалась от них мне самому, и тот свет, который они принесли в мою жизнь. Я посвятил эту книгу семьям тринадцати погибших из-за их утрат и Патрику Айрленду, потому что он придавал мне сил. Его выздоровление было поразительно, а потом я познакомился с ним лично. Это настоящий подарок. Он рассказывал мне и о хорошем, и о плохом, и все без тени притворства или самолюбования. Каждый раз, когда я слушал парня на протяжении сначала месяцев, потом лет, он оставался невозмутимым и никогда не терял сил. Я черпал силы в несгибаемости духа, которую он излучал. Если он может преодолевать все, что выпало на его долю, с достоинством, смирением и радостью, то свое дело могу свершить и я.

Трагедия в «Колумбайн» свела меня с Доном Марксхаузеном, всеми любимым пастором большого и преуспевающего лютеранского прихода и одним из лучших людей, которых я когда-либо встречал. Дон рискнул провести поминальную службу по Дилану. Затем он с состраданием отозвался о Томе и Сью Клиболд в беседе с репортером New York Times, назвав их «самыми одинокими людьми на планете». Эти самоотверженные поступки стоили Дону его церкви и карьеры. Больше у него никогда не было большого прихода. Дон покинул Колорадо с достоинством, потом вернулся, чтобы стать пастором в маленькой общине. Когда я пишу эти строки, он трудится уже на третьей работе с тех пор, как покинул Литтлтон: посещает больных от лица маленькой местной церкви, включая лежачих и тех, кто страдает Альцгеймером, а еще иногда ведет занятия и помогает группе вдов справиться с горем.

Примерно через девять месяцев после атаки на «Колумбайн», когда он еще был на вершине карьеры, я взял у Дона интервью. Затем я собрал вещи, пожал ему руку и направился к двери. Когда я уже протянул ладонь к двери, сзади до меня донесся вопрошающий голос:

– А как у вас с душевным состоянием?

Я замер.

– Довольно хреново.

– Хотите об этом поговорить?

Весьма необычно. Но мне было очень плохо. И он это заметил.

Что ж, почему бы и нет?

Следующий час стал бесплатным психотерапевтическим сеансом с мудрым, оказывающим успокоительное воздействие человеком, преданным Богу и его детям. Наполовину пастором, наполовину психотерапевтом. Мы говорили о моей матери, бойфрендах, о том, что порой мне не хватает уверенности в себе, короче, обо всем. Он посоветовал каким-то образом вновь познакомиться с Богом, но не давил на меня, и его не заботило, какой путь я для этого изберу: буддизм, иудаизм, религию мормонов, буду ли ходить к мессе, изучать Библию, или удалюсь от мира ради душевного очищения, или отправлюсь в рехаб… выбор годился любой. И ему было совершенно все равно, что я гей. На каком-то этапе беседы он попробовал определить, какое вероисповедание лучше подошло бы моему душевному складу, но в основном разговор у нас шел не о религии, а о том, что разъедало меня изнутри. Дон не пытался обратить меня, он просто старался помочь. И он помог. Поставленная им задача требовала решения. В тот день я не стал прихожанином какой-то церкви, не вступил в клуб анонимных алкоголиков, но я начал кое над чем работать. А самое сильное воздействие на меня оказало простое сострадание. То, что Дон почувствовал мою душевную боль, выделил меня из толпы, и я понял, что кому-то не все равно, каково мне.

Еще раньше нечто подобное сделал и другой человек. 20 апреля я вышел из дома в 11:45 утра, поехал в школу, о которой никогда прежде не слышал, и провел в Клемент-Парке девять часов. Где-то на закате я заметил первых волонтеров из Красного креста. Ребят, которые разносили подносы, сделанные из картонных коробок, со стенками в четыре дюйма высотой. На одном стояли бутылки с холодной водой, на втором пакеты с чипсами. Добровольцы ходили, громко спрашивая:

– Кому-нибудь хочется пить? Или есть?

Я сразу же осознал: господи, как же пересохло в горле! Я был еще и голоден, но у меня не было времени на еду.

– Да! – невольно вырвались слова, и я протянул руку к парню, который раздавал воду.

Он улыбнулся и подал бутылку, но, прежде чем взять ее, я осознал свою ошибку и, запинаясь, пробормотал что-то вроде:

– О, это же для пострадавших. А я репортер. Простите.

Я опустил руку, немного пристыженный. Я чувствовал себя так, будто чуть не украл деньги с блюда для сбора пожертвований – честное слово, я этого не хотел.

Я слово в слово помню, что он мне сказал:

– Вам хочется пить?

– Да.

– Тогда возьмите.

И он снова протянул мне бутылку.

Я взял ее.

Думаю, он предвидел то, чего тогда я еще не понимал. Всем, кто в тот день был там, придется нелегко. И все это время это крохотное проявление доброты поддерживало во мне чувство человечности. Кому-то было не все равно. И теперь, шестнадцать лет спустя, я черпаю в этом воспоминании утешение.

20 апреля я не плакал, потому что надо было сосредоточиться на работе, и даже не осознавал этого до среды, когда внезапно на меня накатили слезы. В двадцатой главе я коротко написал о том событии, которое стало поводом для этих слез. Прозвучал истошный крик, мы все бросились на него и увидели, что подруги убитой Рэйчел Скотт образовали полукруг возле ее машины. В то время тела погибших все еще находились в школе, так что скорбеть было негде и не над кем. И тогда подруги Рэйчел украсили ее автомобиль зажженными свечами, цветами и душераздирающими надписями, выведенными на окнах кусками мыла. В ту минуту мне в голову пришла странная мысль: Мои суждения о ритуалах, связанных со смертью, были неверны. Открытые гробы, похороны, надгробные плиты – ничего из этого мне не нравилось. Но я никогда не пытался оплакивать умершего без всего этого. Девушкам нужен был какой-то осязаемый предмет, связанный с Рэйчел, чтобы направить на него свое горе. И они нашли ее машину и превратили в святилище.

И тут я почувствовал, как во мне непонятно откуда поднимается волна, и бросился прочь, чтобы коллеги не увидели, как я разражаюсь рыданиями. Я забежал за скопление телевизионных прицепов, которое образовалось здесь за одну ночь, опустился на асфальт, прислонясь спиной к огромному колесу, и десять минут плакал навзрыд. Проходившие мимо двое техников притворились, будто ничего не видят. А затем эта боль отпустила меня – так я думал тогда.

В конце недели я взял выходной и сел смотреть заупокойную службу по Рэйчел, которую в прямом эфире показывал CNN. Это была большая ошибка – я понял это сразу. Мне надо было находиться там. Не для того, чтобы освещать это мероприятие, а для того, чтобы дать выход горю, как это делали люди в церкви.

Я гнал машину быстро и успел к концу обряда. Затем я встал в очередь, чтобы отдать дань памяти Рэйчел у ее гроба. Я чувствовал, что не смогу посмотреть ей в лицо, но гроб, конечно же, будет закрыт. Очередь двигалась медленно, я был как в тумане, и почти уже приблизился к гробу, когда увидел, что крышка снята. О господи. Было бы неприлично повернуться и сбежать, так что я продолжал идти вперед. Какое облегчение – она так красива. Но какая же она миниатюрная! Рассказы о ней были полны любви – я вдруг осознал, что в них все правда. Я мог явственно представить эту миниатюрную девушку в каждом эпизоде этих историй. И чувствовал, что связан с ней.

Я уже несколько раз нарушал обещание писать только о двух тысячах подростков, которые уцелели. Через неделю после нападения на «Колумбайн» я с головой погрузился в написание большой статьи о местной евангелической общине. Я записался в группу по изучению Библии при церкви Кесси и стал изучать «Откровения Иоанна Богослова». Ко мне отнеслись по-доброму, несмотря на признание в том, что я журналист и когда-то был католиком. Я был удивлен тем, насколько формулировки в католической Библии отличались от того, как то же самое выражалось в их версии Писания. Приятная женщина, сидевшая рядом, разделила со мной томик Библии. Мы дружим до сих пор. На написание статьи у меня ушел месяц, и я был совершенно измотан. Хватит с меня трагедии «Колумбайн». Точка. Все.

Это было в мае 1999 года. Книга о трагедии в «Колумбайн» вышла девять лет и одиннадцать месяцев спустя. Когда через какое-то время после бойни последовали ее отголоски, словно повторные толчки после землетрясения, я несколько раз ненадолго возвращался к этой истории. Затем начался очень долгий и изнурительный период, когда я пытался разобраться в личностях и мотивах убийц. Я так много раз говорил себе, что поставил в этом деле точку. Той же иллюзией тешились общество и СМИ. Сколько раз мы делали вывод, что все это наконец-то осталось в прошлом?

Теперь я понимаю, что первый приступ депрессии случился со мной в 1999 году. Она вернулась через несколько лет, но в другой форме – я вдруг перестал заменять перегоревшие лампочки и открывать почту. В результате скопились неоплаченные счета за целый год, а холодильник и духовку я открывал при свете крошечных внутренних лампочек. Мне следовало тогда понять, что именно со мной творится, но болезнь подкралась так незаметно. Я по натуре весел, бодр, поэтому мне казалось, что депрессия – это не про меня.

Затем я написал очень жесткую главу – о том, как Дейв Сандерс истек кровью. Моя литературная наставница, Люсия Берлин, объяснила, что надо писать так же, как Станиславский учил актеров: погрузиться в ситуацию, представить, что находишься там, в классе № 3, в шкуре одного из персонажей, переживая все это, а затем описать эти эмоции. Я только позднее осознал, что эта глава не о Дейве. Я ни разу не попытался представить, как он истекал кровью, с его точки зрения. В «Идеальном шторме» Себастьян Юнгер блестяще показал, каково персонажу было тонуть, потому что речь шла о том, что происходило с ними. Моя же глава была не о том, каково это – умирать от потери крови, а о том, как страшно наблюдать за тем, как медленно гибнет хороший человек.

Каждый день я брал кого-то из тех, чьи рассказы о том, как это происходило, были записаны, и возвращался в класс № 3 то в шкуре охваченной ужасом девочки, съежившейся под столом, то в качестве учителя, бессильно наблюдающего, как скауты пытаются спасти его друга. Работа над этой главой заняла месяц, и в конце я был совершенно подавлен. Потом этот процесс повторился, когда я описывал заупокойную службу по Дилану. И, наконец, в сентябре 2006 года за две недели произошли целых три случая стрельбы в школах. Нападение на «Плэтт Каньон» стало последним и самым пугающим, потому что случилось так близко от «Колумбайн» – всего через один округ от Джефферсон. Кризис с удержанием заложниц продолжался несколько часов. Я наблюдал за ним по местному телевидению и изливал свою реакцию на происходящее онлайн. Отряд SWAT устроил штурм, и преступник выстрелил в одну из остававшихся заложниц. Денверский канал показал, как девушку грузят в вертолет, который через несколько минут приземлялся на крышу больницы Святого Антония, той самой, где спасли Патрика Айрленда. Мы начали ждать сообщений от врачей. Чем дольше длилось ожидание, тем больше я надеялся. Девочка должна выжить. Но не выжила.

Это вызвало мой единственный явный нервный срыв. Весь день меня мучили панические атаки и приступы рыданий, и большую его часть я провел в постели. Именно тогда я осознал – тому, что я могу выдержать, есть пределы, и в дальнейшем после случаев стрельбы начал нажимать на пульте кнопку быстрой прокрутки вперед. Много лет я винил в этом психоаналитика. Это проще, чем признать собственную слабость.

После бойни в «Колумбайн» я полагал, что этот ужас повторится, причем в еще худшей форме и скоро. Но этого не случилось. Восемь лет появлялись подражатели – это было скверно, но далеко не так ужасно, как расстрел в «Колумбайн». Неужели это был потолок? Это казалось маловероятным, но какое-то время думалось, что так оно и есть.

16 апреля 2007 года, когда я вставал с постели, зазвенел телефон. Это был Симус Келтерс, мой коллега из BBC, с которым я вместе работал в Белфасте. Он сказал, что звонит по поводу «трагических событий в Вирджинии».

О боже. Сколько?

Я напрягся, приготовившись услышать, что жертв шесть или восемь. «Более тридцати». Я попытался осмыслить эту цифру. Ничего. Так же, как в 1999 году.

Я бросился в гостиную, включил телевизор и, выключив звук, стал смотреть ужасные кадры, пока Симус говорил. Никакой крови, только объятия. Люди сжимают лица и тела друг друга и плачут. Все это рывком вернуло меня в «Колумбайн». Другая обстановка, но та же боль. Это была первая трагедия с тех пор, как я смирился с тем, что моя способность держаться имеет пределы. И я нажал на кнопку «пауза».

То, что мы наблюдаем после трагедии в «Колумбайн», – это новый шаблон. «Термин «расстрелы по подражанию» в том значении, которое он имел в 1999 году, теперь не имеет смысла, – сказала мне этой осенью профайлер ФБР в отставке Мэри Эллен О’Тул. – В наши дни преступление по подражанию – это нечто совершенно иное».

Случаи стрельбы в школах до трагедии «Колумбайн» были эпизодами относительно мелкими и простыми, без театральных эффектов: ствол, патроны и горстка жертв. Расстрелы на работе происходили по такому же сценарию: человек вышел из себя и перестрелял тех, кто подвернулся под руку. Его целью были не те, кого он убил, а само учреждение и его обитатели. Те, кто работал, устраивали стрельбу на рабочем месте, а дети – в школах.

Террористы же действовали по другому шаблону – зрелищному. В главе 44 я писал о том, что Марк Джургенсмайер дал определение терроризма в двух словах: «зрелищное насилие». Независимо от того, где прогремел взрыв: в старом районе какого-нибудь города в Северной Африке или на Пикадилли-серкус, была целью Британская или Французская империя, или Израиль, или Америка, или Запад в целом. Террористы устраивали театральные действа и понимали важность эффектов. Перед взрывными устройствами пули бледнели, а символические цели, против которых были направлены взрывы, играли первостепенную роль. «Эти акты организованы так, чтобы сделать насилие максимально зверским», – писал Джургенсмайер. Огнестрельное оружие просто, надежно и чаще более смертоносно, чем взрывные устройства. Но пули чисты, невидимы невооруженным глазом, и все заканчивается за несколько мгновений. Убитые падают на землю, но это всегда происходит вне кадра. Взрывы же могут произвести умопомрачительный эффект. Здания рушатся, порой оседая медленно, с клубами дыма, россыпью обломков и пожарами, которые свирепствуют по несколько часов. Достигнутое опустошение можно сравнить по масштабу с последствиями стихийного бедствия.

Массовые убийцы тоже планировали свои расстрелы – часто вплоть до первого выстрела. Но то, что следовало затем, носило характер столь туманный, что ФБР даже выделило отдельную категорию «противостояний, в которых рядом со стрелком находятся люди, хотя он не планировал брать заложников» – это описано в главе 15. Случайные пленники. Человек начинает стрелять, люди прячутся, и внезапно у него появляются заложники. Заложники? На кой черт мне сдались заложники? Такова была ситуация в школе «Маринетт» в Висконсине в 2010 году. Ученик одиннадцатого класса шесть часов удерживал двадцать четыре школьника и учительницу. Было очевидно, что он не предвидел появления заложников и понятия не имел, что с ними делать. Вечером того же дня я обсуждал эту атаку с Гэри Носнером, человеком, который помогал создавать подразделение ФБР, сотрудники которого ведут переговоры в таких случаях. По словам Носнера, он говорил со многими стрелками, случайно оказавшимися в подобном положении. «У них упрощенное представление о том, что они станут делать и какова будет реакция на их действия», – сказал он. Разумеется, они специально не думали о том, как смотрятся по телевизору. Парнишка из «Маринетт» в конце концов покончил с собой.

Несколько десятилетий террористы и массовые убийцы шли разными путями. Затем случилась трагедия «Колумбайн». Эрик и Дилан слили эти два отдельных пути воедино. Убийства в школах случались и прежде. Но Эрик планировал устроить катастрофу.

Так родился новый шаблон. Театральное убийство. Спектакль, устроенный без причины. Демонстрация силы. Эрик Великий. Дилан Подпевала, купающийся в лучах славы Эрика.

Я содрогался, когда после бойни в «Колумбайн» на школы начали нападать взрослые стрелки. Они понимали, что если выберут в качестве объекта для атаки именно учебное заведение, то о них скорее и дольше будут говорить по телевизору. Чудовищный цинизм, но СМИ продолжали все кормить и кормить зверя.

Театральное убийство совершается ради того, чтобы о нем протрубило телевидение. Для этих перформансов у СМИ есть две категории: сенсация на один день или захватывающая дух и непрестанно муссируемая новость недели. В течение часа после каждого случая стрельбы ящик электронной почты говорит мне, в какую из двух категорий он будет занесен: либо меня заваливают посланиями с просьбами выступить или что-то написать, либо там ничего нет. Похоже, я стал этакой палочкой-выручалочкой по массовым убийствам; от этой мысли передергивает. Это нервирует, но зато дает возможность заниматься чем-то конструктивным. Я оказался в этой трясине давным-давно, но ходил по ней охотно. Когда меня все это достает, я думаю о Конни Сандерс – насколько ей приходится тяжелее, чем мне, и с каким достоинством она с этим справляется. Жизнь бросила ее в этот водоворот, когда ее отец, Дейв Сандерс, умер от потери крови. Ей никогда от этого не уйти. Так же, как Джону и Кейти Айрленд, Дону Марксхаузену, Сью Клиболд, Уэйну Харрису, Патти Нильсон, Эмили Вайант, Дуэйну Фузильеру, Эрону Хетси, Кайки Лейба, Джону Сэвиджу, Фрэнку Окбергу или Мэри Эллен О’Тул. Таких людей много, у них разные профессии, и они принадлежат к различным слоям общества. Многих из них я хорошо знаю и восхищаюсь ими. О других я все еще беспокоюсь. Я могу в любой момент отойти в сторонку, но я не смог бы с этим жить – не смог бы, пока не настанет конец этому злу.

После большей части трагедий я советуюсь с некоторыми из ведущих экспертов по массовым убийствам. Это настоящая честь. Когда я пишу на эту тему, то отвечаю за каждое высказанное мнение, но я лишь редко могу сказать, что это моя идея. Чаще всего я просто выступаю в роли вестника. Когда копаешься в головах убийц и ищешь способы переиграть их, это может придавать душевные силы. Но преступники все время остаются на несколько шагов впереди, и это сводит с ума. Уже полтора десятилетия у меня такое чувство, что мы терпим неудачу за неудачей. Это вызывает бессилие и ярость. Раньше я ощущал гнев час или два, а потом отметал его в сторону и принимался за работу. Но в последнее время он не утихает. Потому что на самом деле мы вовсе не бессильны, особенно те из нас, кто работает в СМИ. Мы просто делаем вид, что ничего не можем сделать.

В августе 2015 года в Роаноке уволенный репортер застрелил двух коллег, причем сделал это в прямом эфире. На всякий случай он еще снял убийства на камеру мобильного телефона и выложил кадры в Твиттер и Фейсбук. В тот вечер я не мог сдержать гнев и ужаснул ведущего CNN, обратившись к злодеям напрямую. Если вы планируете совершить театральное убийство, сказал я, вот что вам надо делать: в этот элитный клуб, где с вами будут обращаться как со звездой, есть два пути – большое количество жертв или творческий подход. Выберите большое количество жертв, и вам обеспечен прорыв в первую десятку. СМИ любят крупный счет, и они объявят о вашем достижении отдельной строкой внизу телеэкрана прямо под кадрами со скорбящими родственниками жертв. Если же ваш выбор – творческий подход, надо стремиться к оригинальности и нагнетать ужас. Потрясите нас убийством маленьких детей, как в Ньютоне или в школе амишей в Пенсильвании, или убейте какую-нибудь женщину – члена Палаты представителей Конгресса, которая вызывает у вас неприязнь. Сделайте ваше насилие максимально зверским. Заставьте нас бояться ходить в кино, или в церкви, или в буддистские храмы; костюм Джокера в фильмах о Бэтмене – это и есть результат буквального понимания театральщины. Прямой телеэфир – это был отличный трюк, в результате которого убийце в Роаноке хватило всего двух жертв, чтобы о нем трубили как о мегазвезде. Поэтому отколите что-нибудь, что нас удивит.

Это было дерзко и мерзко, чего я и хотел. Именно такова тактика убийц, которую они так бессердечно применяют в расчете на эффект в СМИ. Они расшифровали код. Причем сделать это было легко. Если мы хотим покончить со злом, то должны увидеть ту роль, которую играем в нем сами, так же ясно, как видят ее преступники. Да, не мы, журналисты, это начали, и не мы нажимали на спусковые крючки. Но убийцы сделали из нас надежных партнеров. Мы предоставляем им аудиторию, а они снабжают нас шоу.

В течение недели своей славы преступник, совершивший театральное убийство, продолжает оставаться самой популярной звездой на земле. На его фоне бледнеет любой чемпион, кинозвезда, президент или папа римский. В октябре 2015 года убийца, устроивший массовый расстрел в муниципальном колледже Ампква в Орегоне, объяснил СМИ их роль в посте в своем блоге, посвященном убийству в Роаноке, которое произошло пять недель назад. «Ты проливаешь немного крови, и о тебе узнает весь мир… Человек, которого не знал никто, становится известен всем и каждому. Не проходит и дня, чтобы его лицо не мелькало на телеэкранах, а его имя не было на устах каждого человека на планете. Похоже, чем больше людей ты убьешь, тем сильнее привлечешь внимание публики».

Внимание публики. Вот от чего у многих сносит крышу. Вот самый распространенный и недоуменный вопрос, который мне задают: что такого заманчивого в славе?

Слава. Нельзя ли вычеркнуть это слово из разговора? Эти люди не жаждут позировать на красной дорожке или быть приглашенными на популярное телевизионное шоу. Большинство из них – это отчаявшиеся подростки, жаждущие облегчить боль от глубокой душевной раны. Ничтожность. Никчемность. Социальная изоляция. Подросток так долго мечтал и молился, чтобы кто-то его полюбил, чтобы кто-то его заметил и, самое главное, зауважал. Не то чтобы он этого заслуживал. Сам он точно себя не уважает.

Когда надежда иссякает, а молитвы остаются без ответа, часть этих детей кончают с собой. Это кладет конец их душевной боли. Самоубийство только подтверждает то, что при жизни такой парнишка был жалок. Но если он устроит смертоносный удар молнии, произведет опустошение в каком-нибудь городке, вызовет шок у всей страны, это породит благоговейный ужас. И уважение. Тогда его быстро провозглашают криминальным гением. И он получает все, о чем мечтал.

С нашей точки зрения, это непонятно, но с точки зрения такого подростка, вполне логично.

Вот почему зрелищность так важна. Благоговейный ужас прямо пропорционален масштабу убийств. Эрик вселил в сознание этих подростков апокалиптические мечты.

«Мощь и великолепие апокалипсиса – это и само представление, и то, что опускает занавес и кладет ему конец», – сказал недавно один ведущий эксперт по таким убийцам. Я консультируюсь с ним часто, но он предпочитает, чтобы я не упоминал его имени. «Те, кто находятся в депрессии и думают о самоубийстве, находят подобный финал очень привлекательным».

О’Тул придерживается того же мнения. «Мысли о тотальном уничтожении появляются еще до того, как человек получает доступ к оружию, и это зарождение происходит в очень раннем возрасте, – поведала она мне. – Это подражательное поведение». О?Тул организовала конференцию ведущих специалистов по школьным стрелкам в Лизбурге, была в числе авторов доклада ФБР о школьных стрелках и широко известна как один из ведущих специалистов по массовым убийцам.

В начале всего этого Дилан Клиболд предсказал то состояние эйфории, которое породит великолепие апокалипсиса. Рассказ, который он сдал учительнице литературного творчества и в котором предвосхитил атаку на «Колумбайн», заканчивается полным обожания взглядом на придуманного им убийцу: «Я не только видел, но и чувствовал исходящие от него силу, удовлетворенность, ощущение завершенности и божественность… Если бы я мог испытать эмоцию бога, это было бы похоже на чудо».

Мы видим эгоистичных юных монстров. А они рассчитывают испытать эмоции бога.

* * *

Свои взрывные устройства Эрик заложил в старшей школе, но сделал он это в расчете на телевидение. Он сообщил об этом в дневнике. И после него каждый убийца придавал особое значение телеаудитории. Многие из них упоминают Эрика и Дилана по именам. Хотя прошло уже столько лет, именно то, что произошло в «Колумбайн», все еще вызывает сильнейший интерес.

В мае 2013 года в Корваллисе, Орегон, был разоблачен подросток, у которого нашли записи, планы и детальные чертежи, предназначенные для атаки на школу и воспроизводящие большую часть элементов бойни в «Колумбайн». У него также обнаружили распечатанный список оружия и припасов, которые использовали Эрик и Дилан. Напротив некоторых пунктов стояли галочки: «Коктейли Молотова», трубчатые бомбы, шрапнель, баллон с пропаном, большая спортивная сумка и напалм. Полиция нашла бомбы из обрезков труб, «Коктейли Молотова» и по меньшей мере два более крупных взрывных устройства под половицами спальни.

В декабре 2013 года в Черч Хилле, Теннесси, полицейские нагрянули в дома двух подростков и изъяли подробные планы атаки на школу, а также огнестрельное оружие, принадлежавшее отцу одного из них, и примитивные взрывные устройства. Как заявила полиция, подростки изучали стрельбу в «Колумбайн», надеясь исправить ошибки Эрика и Дилана и довести количество убитых до максимума. Они собирались напасть на школу, когда будут учиться в выпускном классе.

В Уасеке, Миннесота, подросток разработал план, предусматривавший открытие отвлекающего огня, после чего в школьном кафетерии должны были взорваться большие заряды, а затем последовать массовый расстрел, взрывы бомб поменьше, «метание Коктейлей Молотова», чтобы «уничтожить всех», а потом «и себя». В самом начале он собирался убить охранника, чтобы нейтрализовать угрозу, которая чуть было не остановила Эрика и Дилана. Злоумышленник планировал совершить атаку на пятнадцатую годовщину бойни в «Колумбайн», но потом сообразил, что этот день придется на воскресенье. Так что он продолжил тренироваться и совершенствовать состав химикатов, из которых готовил взрывчатку, чтобы разрушительная сила взрывов была наибольшей. Как и многие последователи убийц из «Колумбайн», он понял, что баллоны с пропаном – это слабое звено, и заменил их на скороварки. Он также планировал убить родителей – усовершенствование сценария трагедии в «Колумбайн», которое взяли на вооружение некоторые последователи Эрика и Дилана. Полиция арестовала его в конце апреля 2014 года. При этом у него было конфисковано несколько единиц огнестрельного оружия, патроны, взрывчатка, дневник, который он вел, и взрывные устройства. Этот семнадцатилетний юнец невозмутимо объяснил, в чем состояли его планы, и сказал, что хотел последовать примеру кумира, Эрика Харриса.

В 2015 году годовщина трагедии в «Колумбайн» снова пришлась на будний день, и в Коламбии, Северная Каролина, был арестован школьник, который планировал атаку на школу. В его доме полиция вновь нашла улики, говорящие о том, что он подражатель. В июне того же года полицейские арестовали девятнадцатилетнего парня за пост в интернете, в котором он позировал с полуавтоматической штурмовой винтовкой и угрожал напасть на церковь, чтобы убить «тринадцать человек, как в “Колумбайн”». А в августе в Айове были арестованы два подростка, которые запаслись огнестрельным оружием и патронами, чтобы устроить массовый расстрел на мировом чемпионате по ловле покемонов в Бостоне. Они рассказали об этом в Фейсбуке, упомянув при этом расправу в «Колумбайн» и взрыв, устроенный террористами во время Бостонского марафона.

Так что за два с небольшим года было сорвано по меньшей мере шесть попыток атак, имевших явную связь с «Колумбайн». За тот же период еще четыре атаки не были вовремя предотвращены. Все эти убийцы и в записях, и в личных разговорах, и в символике, и в театральных эффектах копировали сценарий бойни в «Колумбайн». В октябре 2013 года в средней школе в Спарксе, Невада, двенадцатилетний мальчик убил учителя и застрелился сам. В его мобильнике были найдены фотографии Эрика и Дилана, и он искал видеоигру, основанную на событиях в «Колумбайн», чтобы сыграть в ней роль стрелков. Парочка из Лас-Вегаса похвасталась перед соседями планами совершить массовое убийство и «провернуть следующий «Колумбайн», а потом, в июне 2014 года, застрелила трех человек, после чего оба покончили с собой. На той же неделе убийца, устроивший стрельбу в Тихоокеанском университете Сиэтла, оставил дневник, в котором говорилось: «Раньше я переживал за тех, кто был убит, но теперь моими кумирами стали Эрик Харрис и Чо Сын Хи». В августе 2015 года убийца из Роанока написал: «На меня оказал влияние Чо Сын Хи. Вот крутой чувак. Он шлепнул ПОЧТИ вдвое больше народу, чем Эрик Харрис и Дилан Клиболд». Это стало у массовых убийц общим лейтмотивом: Эрик (а иногда и Дилан) как родоначальник и Чо, который вышел на новый уровень.

Так же смотрел на вещи и сам Чо. Он назвал Эрика и Дилана мучениками и своими братьями по оружию. Он описал будущее, в котором их атаки породят «детей». Убийца из Ньютауна собрал «сотни документов, фотографий и видеороликов, имеющих отношение к бойне в старшей школе «Колумбайн» и, судя по всему, включавших в себя копии материалов расследования», – говорилось в официальном отчете.

Эта тема повторяется с примечательной неизменностью: изгои меняются ролями с теми, кто их травил. Какой привлекательный сценарий. На бесчисленных постах в Тамблере из двух жестоких убийц делают народных героев и кумиров. Две возвышенных души, которых безжалостно изводили, пока они не дали сдачи, послав предупреждение всем американским школьным притеснителям. Мстители, вставшие на защиту угнетенных неудачников, где бы они ни находились. Это что-то вроде психопатической версии легенд о Робине Гуде: отъем власти у богатых, в смысле имеющих высокий статус в старшей школе, и передача ее ботаникам и отщепенцам.

Многие юные обожатели Эрика и Дилана называют себя колумбайнерами. Я ежедневно получаю от них весточки онлайн; в основном это просто беззубые нападки, но время от времени попадаются и угрозы убить меня, которые я передаю агенту ФБР. Колумбайнеры почти не привлекали внимания СМИ до 2015 года, когда трое из них собрались устроить атаку на торговый центр в Галифаксе в День святого Валентина. Канадским властям это стало известно, и они арестовали двоих подозреваемых: мужчину из местных и двадцатитрехлетнюю американку, которая для этой цели прилетела из Иллинойса. (По меркам колумбайнеров она была старовата.) Третий неудавшийся убийца, молодой человек, по-видимому, покончил с собой.

Те, кто интересуется бойней в «Колумбайн», делятся на разные категории. Некоторые просто хотят лучше понять трагедию. Но многие девочки и девушки романтизируют убийц, помещая в своих аккаунтах откровенные эротические рассказы и изображения с их участием. Их в основном притягивает Дилан – печальный потерянный юноша, горящий затаенным гневом. Но почти все фанаты «Колумбайн» верят сценарию, гласящему, что угнетенные отомстили угнетателям. Большинство из них во всем винят жертв.

Этот сценарий не только безнравственен, но и неверен. Доктор Фрэнк Окберг, который впервые был вовлечен в расследование этого дела на конференции экспертов по школьным стрелкам, проведенной ФБР в Лизбурге в 1999 году, выражает недоумение по поводу этого целиком надуманного факта. «Они не испытывали никакого сочувствия к жертвам школьных притеснителей, – сказал он. – Эрик Харрис был психопатом, нарциссом и садистом. Он вовсе не собирался мстить, он собирался напасть на тех, на кого смотрел сверху вниз». То есть на людей, на всех нас.

Почти все эксперты, привлеченные к расследованию этого дела, согласны с этой оценкой.

А как бы сам Эрик Харрис, убийца, на которого все эти подростки стремятся походить, отнесся к приписываемому ему сценарию? Что ж, он нам это сообщил. «Большая часть аудитории не поймет моих мотивов! – разглагольствовал он в дневнике. – Все вы, дебилы, должны умереть. УМЕРЕТЬ!»

Итак, нам навязали ложный сценарий. Так ли это важно? Борьба с притеснениями и травлей в школах, ставшая результатом трагедии в «Колумбайн», – это явление отрадное и давно назревшее. Мы должны продолжать войну, но надо отделить ее от мифов о том, что случилось в «Колумбайн». Ведь манящий образ ангелов-мстителей удовлетворяет аппетиты психически неуравновешенных изгоев.

Когда вышла книга, я наивно полагал, что теория, будто Эрика и Дилана травили в школе и именно это стало мотивом их действий, умрет сама. Но столько подростков увлечены этим мифом о мести. Колумбайнеры усердно ищут и с готовностью воспринимают любую ссору или даже огорчение в жизни двоих убийц как свидетельство того, что над ними измывались. Конечно, у Эрика и Дилана бывали неудачные дни. Вполне вероятно, что они ввязались в обкидывание едой, в результате которого их заляпали кетчупом. Детали этого происшествия туманны, а их близкие друзья с самого начала ничего не рассказывали СМИ. Доктор Питер Лэнгман, психолог, опубликовавший две книги о школьных стрелках, тщательно проанализировал все данные, имеющиеся на этот счет. Он составил каталог всех противоречивых свидетельств о притеснениях вплоть до мелких жалоб на то, что Эрик «пялится» на других учеников, или рассказа о том, что его «дразнили» за приветствие «Хайль Гитлер!». Портрет, нарисованный Лэнгманом, совпадает с выводами почти всех психиатров, психологов и полицейских, занимавшихся этим делом последние шестнадцать лет: у Эрика и Дилана бывало много конфликтов, иногда они давали кому-то жару, иногда доставалось им самим, но они отнюдь не являлись жертвами систематической травли. «В «Колумбайн» были ученики, которые в самом деле терпели издевательства от нескольких проблемных подростков, но Эрик явно не из их числа», – к такому выводу пришел Лэнгман.

В таких ситуациях главную роль играют повторение и статусный дисбаланс. Первопроходцем в изучении притеснений и методов их предотвращения стал норвежский исследователь Дан Олвеус. Данное им определение широко используется и сегодня: «Человек подвергается травле, когда он неоднократно и в течение длительного времени становится объектом действий, носящих негативный характер, со стороны одного или нескольких человек и ему трудно себя защитить». Эмили Бейзелон много лет настойчиво писала для интернет-журнала Slate важные статьи о проблеме травли и притеснений. Она брала у Олвеуса интервью для книги «Слово не обух» и кратко изложила один из его главных тезисов: «Единичный эпизод недоброжелательства или насилия может быть неприятным, но чаще всего именно повторяемость и статусный дисбаланс ассоциируются с долгосрочными последствиями и глубокими душевными ранами». Поскольку в школе я подвергался притеснениям, то могу засвидетельствовать, что так оно и есть. Меня били, высмеивали, обзывали педиком, обстреливали шариками из жеваной бумаги – но все это я мог выдержать. Самым трудным было ожидание, смешанное со страхом. Трудно брести на учебу день за днем, ожидая унижений.

Я беседовал со школьными обидчиками и читал научные труды, в которых описывались мучения, которым они подвергают жертв. В жизни Эрика и Дилана нет ничего, хотя бы отдаленно напоминающего такие вещи. Но в конечном итоге только одна точка зрения действительно имеет значение: их собственная. А из их записей ясно, что больше травили и притесняли они сами, чем их.

Есть три категории свидетельств, по которым можно судить, верна ли эта теория: план атаки, его исполнение и объяснения самих убийц. Притеснители-качки должны бы были фигурировать во всех трех, но нигде нет о них упоминаний.

В дневнике Эрик хвастался наследием, которое оставит: «Куча символики, двойных смыслов, лейтмотивов, видимости в противоположность дерьмовой реальности». Где же тут символика и лейтмотивы, в которых упоминались бы качки? Можно было заложить бомбы в спортзале, на трибунах во время матча по американскому футболу или любого другого спортивного соревнования. В Клемент-Парке на следующее утро после трагедии я разговаривал со многими игроками школьной сборной, и большинство из них были очень расстроены из-за того, что во время атаки отсутствовали. Они сытно пообедали и, как всегда, уехали, чтобы подкрепиться еще и фастфудом. И это ни для кого не секрет. Эрик и Дилан запланировали бойню на такое время, когда спортсмены должны были находиться вне школы. Я уверен, что они сделали это не намеренно – им просто было все равно. Эрик хотел убить как можно больше людей, вот и все.

К тому же большинство спортсменов никого не травят и не притесняют – так зачем же устраивать охоту на них всех? Разве не было бы проще пристрелить именно тех подростков, которые причинили Эрику или Дилану какой-то ущерб? Или, по крайней мере, их заводил? Но нет, они даже нигде не указали имен обидчиков. Единственным подростком, имя которого Эрик упоминал неоднократно и адрес которого он выложил в интернет, чтобы его помучили другие, был Брукс Браун.

А как насчет самого расстрела? Как насчет охоты на спортсменов в библиотеке? На тех тихих, увлеченных учебой спортсменов, которые пропускали обед?

Департаменту шерифа округа Джефферсон следовало бы раз и навсегда положить конец мифу о том, что Эрик и Дилан мстили обидчикам, просто-напросто опубликовав их дневники. Но вместо этого мифы продолжали распространяться все те семь лет, в течение которых служба шерифа держала эти записи под замком. Когда они наконец были опубликованы, это стало откровением. Эрик и Дилан подробно писали о своих обидах, но они ни разу не упомянули школьных притеснителей.

За год постоянного высмеивания, оскорблений и сетований Эрик коротко написал в дневнике только о двух причиненных ему с промежутком в пять дней обидах, когда над ним посмеялись, недостаточно похвалили и не спросили его совета. Причем в тех же самых записях он признается в том, что насмехался над другими, что любит нацистов и ненавидит черномазых и латиносов, и там же содержится подробная и крайне жестокая фантазия об изнасиловании. Так что неудивительно, что другие ученики грубили ему. Это была не травля, а просто ссоры.

Существует еще один вредный миф, гласящий, что Эрик и Дилан добились успеха. Если мерить случившееся по их меркам, бойня в «Колумбайн» была грандиозным провалом. Всего тринадцать погибших вместо многих сотен. Они не сумели превратить школу в руины, не сумели устроить в ней кромешный ад.

Жалкие бомбы из обрезков труб, которые бабахнули, но никому не причинили вреда. Они хотели переплюнуть теракт в Оклахома-Сити, но то, что получилось в итоге, даже не напоминало его. Это было так не похоже на терроризм, что поначалу их занесли в категорию тех самых школьных стрелков, которых они высмеивали. А как они ушли из жизни? Должно быть, Эрик был в бешенстве.

Он рассчитывал погибнуть в сиянии славы, весело представляя, как ему в голову выстрелит коп. Но из этого тоже ничего не вышло. Пришлось вернуться в столовую в надежде все-таки устроить апокалипсис. Там они бросили все силы на то, чтобы взорвать большие бомбы – и опять полное фиаско. Последней надеждой стали устройства с часовым механизмом в их машинах, которые должны были взорваться посреди толпы. И здесь фиаско.

Смерть от прицельной полицейской стрельбы по окнам библиотеки? Еще одна неудача. Дилан даже не захотел пройти мимо окровавленных тел, а у Эрика дико болело лицо, поскольку он сломал нос. Не имея других вариантов, они капитулировали, застрелив себя из своего же оружия и оставшись лежать в собственной моче.

Убийцы стремятся пережить великолепие и эйфорию бойни в «Колумбайн». Но ни того, ни другого не случилось. Так что сценарий колумбайнеров ложен вдвойне.

Самым животрепещущим вопросом раньше было «Почему?» Теперь он звучит по-другому: «Что мы можем сделать?»

СМИ предлагают принять две меры: ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия и повысить внимание к «душевному здоровью». Конечно, и то, и другое необходимо, но, ради бога, перестаньте употреблять таким образом термин «душевное здоровье»! Ведь это сложнейшая система с огромными проблемами, и даже мои глаза стекленеют, когда кто-нибудь произносит это выражение. Надо сузить тему и сосредоточиться на подростковой депрессии. В докладе Секретной службы говорится, что 61 % школьных стрелков «чувствовали крайнюю подавленность или отчаяние, что было зафиксировано в их историях болезни». А целых 78 % «либо пытались покончить с собой, либо думали об этом». Нынешние стрелки прекрасно знают, что почти никто из них не останется жив, поэтому практически все 100 % школьных стрелков стремятся совершить самоубийство. Убийства, связанные с самоубийствами. Мы рассматриваем то, что они творят, как убийства, а между тем ими движет стремление к самоубийству. Их апокалиптические мечты порождены отчаянием. Если нет отчаяния, то нет и проблем, которые надо решить. Но когда мы говорим «самоубийство», это подразумевает сочувствие. И мы шарахаемся от его употребления. Вот почему в ответных мерах отсутствует целенаправленность. Чтобы предотвращать кровавые преступления, их надо рассматривать глазами находящегося в депрессии убийцы.

Наш самый ценный актив – это время. У подростков не одномоментно «срывает крышу», их чувства долгое время тлеют. «Соответствующие образ мыслей и эмоциональная реакция на мир присутствуют в головах стрелков за несколько лет до того, как они начинают действовать, – сказала профайлер ФБР в отставке Мэри Эллен О’Тул. – Фаза планирования начинается по меньшей мере за несколько месяцев. Но процесс формирования подобных идей может наблюдаться уже в возрасте пяти или шести лет». Вот сколько у нас есть времени для того, чтобы помочь этим людям. Но это время мы все еще продолжаем бездарно терять.

* * *

По оценкам Американской рабочей группы по мерам профилактики, шесть процентов американских подростков страдают клинической депрессией. Это два миллиона человек, и большинству даже не поставлен диагноз. Это звучит почти так же устрашающе, как слова «душевное здоровье». Самое трудное здесь – это лечение, но система оказания соответствующей медицинской помощи существует. (Она не идеальна, но она есть.) Мы капитально недорабатываем в том, что значительно проще, – в выявлении тех, кому эта помощь нужна.

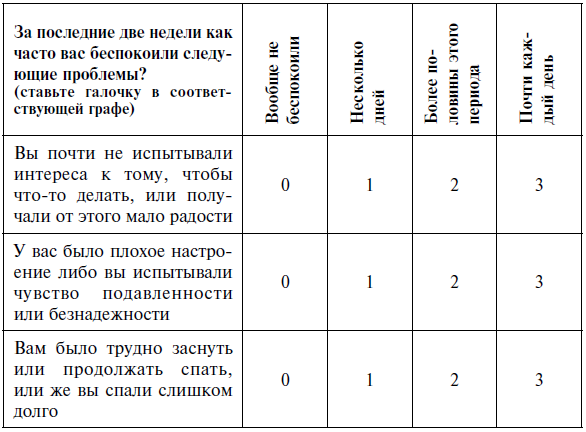

Обследование очень просто. Мой лечащий врач начинает его, прося пациентов заполнить анкету, называемую PHQ-9. Это всего одна страница с девятью вопросами вроде следующих:

Я заполнил эту анкету всего за минуту. Подсчет баллов занял еще меньше времени. 5–9 баллов говорят о легкой депрессии, а 20–27 о тяжелой. Школы могли бы организовать раздачу и заполнение этих опросников прямо в классах. Чего мы ждем?

Сузив понятие «душевное здоровье» до «проведения обследования с целью выявления подростковой депрессии», мы можем справиться с тем ключевым элементом проблемы школьных стрелков, который находится в пределах нашей досягаемости. Этот путь дешев, прост и дает возможность выявить мальчиков, которые находятся еще на ранних этапах пути к смерти. Школы должны быть готовы оказать им помощь: это обязаны делать и учителя, и администраторы, и неравнодушные ученики. Усилия всех должны быть направлены на одно – помочь проблемным детям.

Случаи подростковой депрессии необходимо выявлять не только из-за проблемы школьных стрелков. Мы можем заниматься этим также и для того, чтобы снизить процент учеников, бросающих школу, сократить количество случаев подростковой беременности и уменьшить число молодых людей страдающих от наркотической или алкогольной зависимости. Если мы готовы начать действовать, то ответ на вопрос заключается именно в этом. Подростковая депрессия – важнейший невыученный урок трагедии в «Колумбайн».

И еще мы, конечно же, не достигли успеха в деле ужесточения контроля за оборотом оружия. Жертвы привлекли людей на свою сторону, и опросы общественного мнения постоянно свидетельствуют о том, что огромное количество американцев, включая владельцев стрелкового оружия, поддерживают разумные шаги по ужесточению такого контроля. Доктор Окберг также не удовлетворен существующим положением дел. «Хорошие люди пытаются что-то делать, но так и не было принято закона, который бы сделал боевое оружие менее доступным для несовершеннолетних, – сказал он. – Ни у кого из наших политических лидеров не хватает мужества, чтобы противостоять Национальной стрелковой ассоциации. Молчат и ее члены».

Итак, СМИ предлагают принять две меры, но они не говорят об очевидном – о себе. Поговорим обо всех этих телешоу, которые режиссируют подростки, отчаянно желающие быть услышанными. Почему мы продолжаем раз за разом предоставлять им микрофон?

Нет, не надо прекращать обсуждать случаи расстрелов, но мы должны пересмотреть подход к их освещению. Необходимо дискредитировать убийцу. Да, мы должны назвать его имя, но как можно оправдать бесконечное повторение? Как насчет того, чтобы один раз сказать о нем и на этом закончить? Только один раз. Как насчет того, чтобы направить внимание в другую сторону и оставить убийце только лишь незначительную вспомогательную роль? Для того чтобы сфокусировать внимание на жертвах, требуется больше усилий, но Андерсон Купер успешно проводит этот эксперимент с 2012 года. После каждой атаки он дает краткие сведения об убийце или убийцах, а затем большую часть часа посвящает жертвам. Он не называет имени стрелка и не показывает его. Это оказалось на удивление легко, и его шоу имеет самый высокий рейтинг на CNN. Позднее подход Купера взяли на вооружение Мегин Келли на Fox News и ведущие «Нового дня», утреннего шоу на CNN. Но как насчет Чарли Роуза и Дайан Сойер? Как насчет Скотта Пелли, Рэйчел Мэддоу, Хорхе Рамоса, Лестера Холта, Гвен Айфилл и Дэвида Мьюэра? Как насчет руководства Национального государственного радио, New York Times и телесетей?

Ужать освещение случаев расстрелов нелегко. Но это сыграло бы важную роль. Это сенсационные новости, а для телеканалов имеют значение только рейтинги. Изменения в характере освещения такого рода событий, возможно, несколько вечеров в году будут сбивать рейтинги новостных шоу. Но разве это того не стоит?

Этот вопрос должны решать сами журналисты. Разногласия вполне естественны. Но делать вид, будто мы тут вообще ни при чем, – это самый настоящий бред. И к тому же позорный.

* * *

После каждой новой атаки у меня сжимается сердце при мысли о тех, кто уцелел в «Колумбайн». Я не сразу сообразил, что каждый новый расстрел действует на них сокрушительно. Каждый. Конни Сандерс в этом плане одна из тех, кто восстанавливается быстрее других. «Как будто что-то холодное и темное вкачивают в мое израненное сердце, – сказала она однажды. – Как будто перестает циркулировать кровь, так что немеют руки и холодеют ноги. Возникает такое чувство, словно меня кто-то прижимает к земле, я вспоминаю каждый ужасный момент и снова вижу кровь. Словно мое дыхание украли демоны. Начинает кружиться голова, и я одновременно чувствую отчаяние, скорбь и гнев. Я не хочу, чтобы это обсуждали другие, так как это можно правильно понять, только если тебя приняли в клуб, куда доступ открыт лишь самым грустным людям на земле. Цена вступления – это гибель того, кого ты любишь, от рук убийцы».

Я снова и снова слышу подобные описания от семей тринадцати убитых в «Колумбайн». Некоторые из них входят в штопор каждый раз, когда случается новая атака со стрельбой. На это тяжело смотреть. Общение с Конни придает мне сил. Каждый расстрел сбивает ее с ног, но она поднимается вновь и вновь. Трагедия «Колумбайн» свела нас вместе, и с тех пор наши орбиты соприкасаются. Мы начали общаться как коллеги, потом стали друзьями на Фейсбук и в конце концов просто товарищами. Конни отреагировала на то, что сделали Эрик и Дилан, получением докторской степени в области психологии и работой с преступниками, совершившими свои деяния с применением насилия. Это требует необычайного сопереживания по отношению к «врагу». Но только так можно до них достучаться.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК