Гуннов можно, стихи нельзя

Гуннов можно, стихи нельзя

Капитан Меркулов успел сделать еще одно преступление — уничтожил «путем сожжения» все бумаги, изъятые на Фонтанке, за исключением той фронтовой записной книжки, в которой Лев Гумилев предрекал неизбежный закат Европы. Погибла и рукопись «Истории срединной Азии в средние века» — результат его исторических изысканий и раздумий. Надо было — уже в который раз! — начинать все сначала.

13 сентября 1950 года Особое совещание при МГБ выдало ему очередную путевку в жизнь — десять лет лагерей строгого режима — за принадлежность к антисоветской группе, террористические намерения и антисоветскую агитацию. Никакой конкретной вины, кроме разговоров дома пятнадцатилетней давности. Вскоре Льва этапировали — на этот раз не вымерзать, на ледяной Север, а испаряться в знойную Караганду, на станцию Карабас, в Луговой лагерь. Оттуда перевели в Междуреченск, потом под Омск, где когда-то томился на каторге Достоевский. И еще раз убедился Лев в правоте великого русского писателя: «Без своего особого, собственного занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в остроге не мог бы жить».

Льва Гумилева — впрочем, он снова был лишен имени и числился зэком Б-739, по знаку, нашитому на телогрейке, — спасло призвание, страсть к научному творчеству, «святое безумье» его. Он брал у жизни то, что она могла дать. Встретил в лагере персидского коммуниста — научился у него свободно говорить по-персидски. Познакомился с китайцами — узнал их обычаи, выспросил, как они представляют себе историю Поднебесной. Упорно просил, чтобы с воли присылали научные книги, и получал их, пусть немного, зато выучивал досконально, назубок.

Парадокс, но подорванное здоровье оказалось кстати: признанный врачами инвалидом, Лев избежал тяжкого каторжного труда и ходил в «придурках», то есть на легких работах — в бухгалтерии, библиотеке или просто просиживал в бараке. Время есть. Но запрещено писать. Тогда он пошел к оперу.

— Можно ли мне писать?

— Что значит писать?

— Переводить стихи, писать книгу о гуннах.

— А зачем тебе это?

— Чтобы не заниматься сплетнями и интригами и не доставлять хлопот ни вам, ни себе.

— Подумаю, — подозрительно молвило начальство.

И, подумав несколько дней, изрекло:

— Гуннов можно, стихи нельзя!

Вести из лагеря до Ахматовой доходили редко, переписка была ограничена и перлюстрировалась — правды не скажешь. Сын бодрился: писал, что здоров, работает, благодарил за посылку, просил книги. Между строк сквозила обида — все его забыли, никто не хлопочет… Несправедливо, уж она-то, мать, делала все, что могла. Никто на ее месте не смог бы больше. Через себя переступила! К кому только не обращалась: и к влиятельным писателям — Фадееву, Шолохову, Эренбургу, и к ученым авторитетам, даже к почетным большевикам — все напрасно. Есть человек, который может решить судьбу Левы одной фразой, одним движением руки или бровей. Но он молчит, не дает ответа. Да и страшно что-либо делать, при ее репутации, как бы не навредить, не сделать еще хуже. Ведь убойное постановление ЦК против нее никто не отменял. И она не раскаялась публично, не посыпала прилюдно голову пеплом.

Даже после публикации «Славы миру» по сути мало что изменилось. Правда, ей дали возможность зарабатывать переводами, чтоб не умереть с голоду. Восстановили в Союзе писателей. На заседании по этому поводу давний друг ее и Николая Гумилева, переводчик Михаил Лозинский привел слова Ломоносова: скорее можно отставить Академию наук от него, чем наоборот. Стихи Ахматовой будут жить, пока жив язык, на котором они написаны! Вряд ли это добавило расположения к ней литературного начальства и коллег — лишь подлило масла в огонь.

«Deus conservat omnia» — «Бог хранит все» — девиз в гербе графов Шереметевых осенял Фонтанный дом и жизнь обитавшей там Ахматовой. «Дом Ростовых», усадьбу в Москве, где располагалось правление Союза писателей СССР, венчал герб древнего рода Колычевых, с другим девизом: «Deus, honor et gloria» — «Бог, честь и слава». Герб на фасаде сохранился до сих пор, только вот «gloria» отвалилась. Но кого ни спроси из писателей, никто вообще не замечал герба, не знает, что там написано. Возможно, потому, что девиз этот не мог благословлять то безбожие, бесчестие и бесславие, что творилось в Союзе советских писателей.

Как тогда, когда Ахматову из него исключили, так и теперь, когда восстановили, стихи ее никто не собирался печатать. И пасли по-прежнему: на лавочке во дворе продолжали дежурить «надзиратели», а у ворот слонялись «конвоиры», топтуны — мордатые парни и девки, кровь с молоком.

Комендант Арктического института настойчиво выживал жильцов из флигеля, предлагал варианты обмена, один другого хуже. Когда Ирина Пунина, возражая, ссылалась на Ахматову, говорил:

— Вы старушку бросьте, а сами уезжайте.

Или:

— Вы уезжайте, а старушка без вас долго не проживет…

Великое переселение все-таки произошло через год — Ахматова, вместе с пунинской дочерью и внучкой, переехала в новое жилье, на улицу Красной Конницы. Покинула Фонтанный дом навсегда. Одно преимущество — никаких теперь пропусков, вход свободен!

Умер Сталин, расстреляли лубянского главаря Берию. Страна училась жить без усатого Хозяина. Только тогда Ахматова твердо поверила, что снова увидит сына. И решила действовать. Как раз представился удобный случай: почитатель ее стихов, известный архитектор Руднев, автор нового здания университета на Ленинских горах, был на короткой ноге с председателем Верховного Совета Ворошиловым и предложил передать ему прошение от Ахматовой и присоединить к нему еще и свое.

Глубокоуважаемый Климент Ефремович!

Умоляю Вас спасти моего единственного сына, который находится в исправительно-трудовом лагере (Омск, п/я 125) и стал там инвалидом… —

так начинает свое письмо Ахматова и, после краткого изложения фактов тюремно-лагерной биографии Левы, пишет:

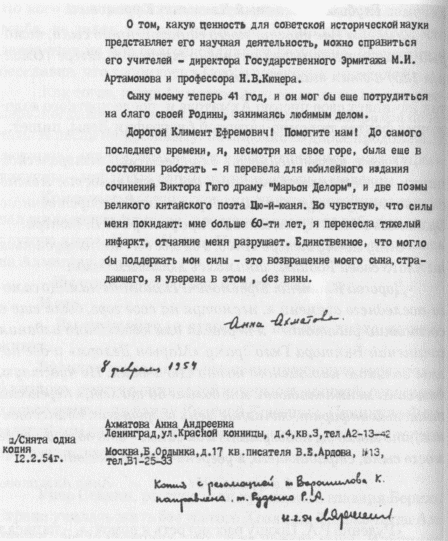

О том, какую ценность для советской исторической науки представляет его научная деятельность, можно справиться у его учителей — директора Государственного Эрмитажа М. И. Артамонова и профессора Н. В. Кюнера.

Сыну моему теперь 41 год, и он мог бы еще потрудиться на благо своей Родины, занимаясь любимым делом.

Дорогой Климент Ефремович! Помогите нам! До самого последнего времени я, несмотря на свое горе, была еще в состоянии работать — я перевела для юбилейного издания сочинений Виктора Гюго драму «Марьон Делорм» и две поэмы великого китайского поэта Цю-й-юаня. Но чувствую, что силы меня покидают: мне больше 60-ти лет, я перенесла тяжелый инфаркт, отчаяние меня разрушает. Единственное, что могло бы поддержать мои силы, — это возвращение моего сына, страдающего, я уверена в этом, без вины.

8 февраля 1954

Анна Ахматова

Письмо A. A. Ахматовой к К. Е. Ворошилову в защиту сына, Л. H. Гумилева 8 февраля 1954 г.

«Руденко P. A. Прошу рассмотреть и помочь», — написал на прошении Ахматовой Клим Ворошилов и отправил его Генеральному прокурору. Но это уже не голос громовержца, который в 1935-м решил судьбу Льва в одну минуту. Пошла писать губерния! Прокуратура направляет жалобу в 1-й спецотдел МВД: «Проверку жалобы прошу ускорить, так как она находится на контроле у тов. Ворошилова К. Е.»

А там не спешат. На дворе уже март. 1-й спецотдел МВД перекидывает заявление Ахматовой, вместе с архивно-следственным делом Льва, в следственную часть по особо важным делам. Там поручают капитану Соколову: «Уточните первое дело и материалы 1935 г.» Почуяли, где собака зарыта!

Одновременно решили проверить, что там, во глубине сибирских руд, творится с этим Гумилевым. Характеристика, присланная из Камышевого лагеря, не располагала к узнику: «За период содержания в местах заключения дважды подвергался наказанию за нарушение лагерного режима. По физическому состоянию является инвалидом, на производстве не работает. Промотов[56] вещевого довольствия не имеет». Но было и более настораживающее сообщение: «Управление Камышевого лагеря располагает оперативными данными о том, что Гумилев в беседах с заключенными высказывал антисоветские взгляды».

И капитан Соколов 19 апреля выносит заключение: жалобу Ахматовой оставить без удовлетворения. Получается, это он, а не Генпрокурор и не Ворошилов, глава государства, решает судьбу сына Ахматовой, а может быть, тот безымянный стукач, который донес на него в лагере. Но если взглянуть шире, вся страна еще не была готова к тому, чтобы реабилитировать Гумилевых, сына и отца, не готова к правде и справедливости.

Май — прокуратура выносит предложение «оставить без удовлетворения» — на рассмотрение Центральной комиссии по пересмотру дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления. Июнь — Центральная комиссия решает: Ахматовой в ходатайстве отказать. Июль — Генпрокурор отвечает Ворошилову: отказать. Почти полгода ждала инадеялась Ахматова, чтобы получить в конце концов коротенькую отписку:

Гр-ке Ахматовой Анне Андреевне

6 июля 1954

Сообщаю, что Ваша жалоба вместе с материалами дела по обвинению Вашего сына рассматривались Прокуратурой СССР, МВД СССР и Комитетом Государственной безопасности при Совете Министров СССР и было принято решение, что осужден Гумилев Л. Н. был правильно, в связи с чем Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Ст. пом. главного военного прокурора полковник юстиции Ренев

Освобождение пришло только через два года, после постановления XX съезда партии о культе личности, и тут не как у всех — в последнюю очередь, когда уже почти все соузники были на свободе. Зато реабилитация сразу двойная: сначала в Омске — решением комиссии Президиума Верховного Совета, и тут же вслед за этим — Военной коллегией Верховного суда. Помогли — новое заявление Ахматовой и ходатайства за талантливого коллегу крупных советских ученых — Струве, Конрада, Окладникова, Артамонова. Но главное — политическая погода, потепление в жизни страны.

На последнем допросе в Омске он уже не скрывал ничего, рассказал об избиениях и пытках и назвал имена своих мучителей — следователей. Протокол этого допроса — последний следственный документ и, пожалуй, единственный целиком правдивый — во всех трех делах, повествующих о трех его Голгофах.

Эти бедные протоколы, рядом с роскошью стихов Ахматовой и блестящих научных трактатов Льва — какая им цена? Но и Лев, как профессионал-историк, и Ахматова, знавшая историю по первоисточникам — свидетельство тому хотя бы ее пушкинские штудии, — знали, какие драгоценности могут таиться среди архивного хлама. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда!..»

Реабилитация двойная, но государственным преступником Лев Гумилев останется. Продолжало висеть дело 35-го года, то самое, с которого все началось: «„Пшик“ — и нет нашего Иосифа!»… Хвост тянулся за ним сорок лет, аж до 1975-го, когда служки беззаконного закона полностью реабилитируют его.

Но тогда, в 56-м, весна была и на дворе, и в душах. Время надежд и перемен, которые оба они, и мать и сын, встречали как праздник.

— Я хрущевка, — гордо говорила Ахматова. — Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили.

В мае мать и сын наконец встретились. И оба, казалось, помолодели: и лица разгладились, и голоса зазвенели и окрепли. Тогда же было официально закрыто «Дело оперативной разработки» — слежки за Ахматовой. Самые кровожадные, людоедские времена действительно кончились. Но то, что исстрадавшиеся, искалеченные люди принимали за весну, оказалось только оттепелью.

И темнящее поэта Ахматову постановление ЦК не будет отменено, и слежка не прекратится, хотя и не такая тотальная. Последний донос на нее, по генералу Калугину, датирован 23 ноября 1958-го, уже после закрытия «Дела оперативной разработки». А «Дело» было огромное — 900 страниц, три тома. Хроника жизни поэта глазами госбезопасности. Наверняка со стихами. Бесценный материал! Литературный памятник! Так и издать бы все три тома, факсимиле.

— Уничтожено, 24 июня 91-го, по приказу руководства КГБ по Ленинградской области, — таков был ответ, когда я официально, от лица Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей, запросил это дело для изучения.

Так, значит, уничтожили, и когда — перед историческим августовским путчем. Но зачем, ведь уже весь мир знает — это великий поэт, классик! И к своим прежним черным одеждам гэбисты могли бы хоть белую заплаточку пришить и потом сказать: зато вот мы вернули миру, спасли одно или, может быть, несколько стихотворений Ахматовой. И недостающие факты ее жизни.

Объяснили:

— Статья семидесятая отменена, держать материалы после отмены статьи незаконно…

Но это формальности! Там же — не собственность КГБ, там украденные стихи и память.

Ответ, с улыбочкой:

— Ну зачем порочить хорошего человека? Там был компромат на нее…

Какая трогательная забота! Как будто они могут опорочить Ахматову!

Сразу вспомнилась фраза чекиста при последнем аресте Льва Гумилева:

— Пожалуйста, позаботьтесь об Анне Андреевне, поберегите ее…

А впрочем, все ясно — заметали следы, чтобы оправдать свое ведомство в глазах потомства.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

СТИХИ О РАСПЯТЫХ

СТИХИ О РАСПЯТЫХ Обмерзшие тела… Их надо рисовать. Дрожит рука художника от страха. Вот узника рука, Чернея, отмерзает, Отваливаясь месивом кровавым. Рассек живое тело Скальпель острый. И стынет, запекаясь, кровь на нем. Палящий летний зной, Колонна заключенных; Звон

СТИХИ ПОЭТОВ СИНЬЦЗЯНА [11]

СТИХИ ПОЭТОВ СИНЬЦЗЯНА[11] Х. Багван С ВОСТОКА — НОВОМУ МИРУ В часы зари я шлю привет народу, В борьбе и буре взявшему свободу, И путь нам указавшему к восходу В холодный день семнадцатого года. Союз Советский — правды бастион, Нам в коммунизм открыл дорогу он. Родное имя

Если нельзя, но очень хочется, то можно

Если нельзя, но очень хочется, то можно 10 июля я простился с Ольгой и Бредом и вышел на дорогу. Еще не доходя до Хамптона, застопил улыбчивого мужика на грузовичке с металлоконструкциями. Грэхем Парсонс тоже раньше ездил автостопом по Австралии, а сейчас у него свой

IV. ПЕРВЫЕ СТИХИ

IV. ПЕРВЫЕ СТИХИ Типичность этого явления несомненна. Едва ли существует ребенок, речевое развитие которого обошлось бы уже в этот ранний период без парных чаще всего рифмованных — звуков и слов: высочина — глубочина, нянчила мамчила и т. д.Впервые я заметил это у себя в

VI. ИГРОВЫЕ СТИХИ

VI. ИГРОВЫЕ СТИХИ Одиннадцатая заповедь для детских писателей заключается в том, что их стихи должны быть игровыми, так как, в сущности, вся деятельность младших и средних дошкольников, за очень небольшими исключениями, выливается в форму игры.«Ребенок, — говорит

СТИХИ О РАСПЯТЫХ

СТИХИ О РАСПЯТЫХ Обмерзшие тела... Их надо рисовать. Дрожит рука художника от страха. Вот узника рука, Чернея, отмерзает, Отваливаясь месивом кровавым. Рассек живое тело Скальпель острый. И стынет, запекаясь, кровь на нем. Палящий летний зной, Колонна заключенных; Звон

СТИХИ ОТ ЖИВОТА ВЕЕРОМ

СТИХИ ОТ ЖИВОТА ВЕЕРОМ Феликс Кандель — в самые первые недели нашей жизни в пещере абсорбции — сделал нам еще один подарок: принес список издательств, журналов и газет, которые могли пригодиться сочинителю. В списке было шесть пунктов в следующем порядке (пояснения мои):

СТИХИ ИЗ РОССИИ

СТИХИ ИЗ РОССИИ Культурный обмен в пещерах абсорбции стоял коромыслом. Дверь в нашу пещеру №88/30 не закрывалась — не в переносном, а в буквальном смысле слова; и не только в нашу. Жить было трудно, но интересно. Каждый день приносил новости. Лица мелькали, как в калейдоскопе.

Автобиографические эссе и стихи

Автобиографические эссе и стихи Стр. 228 Один мальчик… — Речь, конечно, идет о Сесиле Честертоне.Стр. 239 «Листья травы» — сборник стихов Уолта Уитмена (1819–1892), вышедший в 1855 г.Стр. 239 Поманок — индейское название Лонг — Айленда, где жил Уолт Уитмен.Стр. 240 Даннедин —

Стихи и сор

Стихи и сор Хизер Миллз не хотела верить, что Пол вычеркнул и ее. А поверив, начала бороться — она умеет быть жесткой. Даже ее друзья признают, что в ней нет ни грамма кротости. Зато Линда сразу вернулась на законное место.Накануне развода Пол получил награду от Classical Brit Awards

Предисловие Стихи и изречения

Предисловие Стихи и изречения Логика сегодняшнего дня «Низшие организмы не выдерживают и погибают, либо порабощаются. Высшие организмы выживают, распространяются и овладевают». Дарвин «Все люди созданы равными» — инфернальная ложь «Не речами или голосами

Документ № 4 «Как можно дороже отдать свою жизнь, как можно больше перебить немцев. …» Из беседы со снайпером 1047‑го полка 284‑й стрелковой дивизии Василием Григорьевичем Зайцевым. Апрель 1943 г.

Документ № 4 «Как можно дороже отдать свою жизнь, как можно больше перебить немцев. …» Из беседы со снайпером 1047?го полка 284?й стрелковой дивизии Василием Григорьевичем Зайцевым. Апрель 1943 г. Когда немцы начали подходить к Сталинграду, мы возбудили ходатайство перед