Слово и дело

Слово и дело

Тогда же, в марте, 18-го числа, был арестован другой «перевалец» — Иван Катаев. Основание — все те же агентурные данные, в просторечии — доносы. В одном из своих рассказов этот писатель рискнул сказать о системе охранного доносительства, в основе которой — страх человека перед государственной машиной, в любую минуту готовой его раздавить. Теперь автор и сам попал под эту обезличенную, безжалостную машину.

На допросах в марте и апреле Катаев еще держался, вину свою отрицал. А потом сдался, в Бутырской тюрьме написал заявление, в котором «признался», что является участником антисоветской организации, и решил дать чистосердечные признания.

И вот в показаниях от 9 июня его рука вывела под диктовку следователей Павловского и Щавелева роковое слово «террор», после чего высшая мера наказания «перевальцам» была предопределена.

Осенью 1932 г. у меня на квартире собрались Воронский, Зарудин, Губер. Воронский информировал нас о новых формах антипартийной, контрреволюционной борьбы троцкистов или, как он выражался, «большевиков-ленинцев». Основной формой борьбы с ВКП(б), говорил Воронский, должен быть террор. В этой беседе Воронский, а вслед за ним все мы характеризовали положение в стране следующим образом:

1. О внутрипартийном положении

В нарушение всех норм партийной демократии — образование узкой партийной олигархии в руководстве ВКП(б). Бюрократическое окостенение партийного аппарата, инертность и чинопочитание.

2. О положении в деревне

Нарастает хозяйственный развал в колхозах на основе непригодности для мелкобуржуазной крестьянской массы методов коллективного хозяйствования и управления. Бюрократизм в руководстве колхозами, несостоятельность колхозной системы в деле снабжения городов и развал всех торговых связей между городом и деревней.

3. Об индустриализации

Неспособность сталинского государственного руководства организовать и освоить мощную индустрию (в качестве иллюстрации приводился пример безуспешности попытки наладить нормальное производство на Сталинградском тракторном заводе).

4. О материальном положении населения городов

Население городов голодает. Царит беспримерная эксплуатация, потогонная система прогрессивки и т. д. Утеряна радость жизни.

5. Об искусстве и литературе

Узость и казенщина в тематике. Безнадежно низкий качественный уровень искусства и безысходность создавшегося положения в силу того, что создание единого ССП не меняет бюрократической системы руководства, господствовавшего при РАПП…

Точная, пристальная оценка положения. Нет, не так уж слепы и безропотны были советские писатели! Но здесь и кончается правда, а рядом — навязанные следствием преступные замыслы, со всеми детективными подробностями, пародийные по своей нелепости.

Друзья договариваются убить самого Сталина. Это должно произойти на приеме литераторов, исполнить теракт готовы они все — и Катаев, и Зарудин, и Губер. Прием отменили. Отпал и план.

И вот уже созрел новый заговор. Как-то на квартире у Багрицкого Катаев познакомился с женой Ежова Евгенией Соломоновной — она постоянно была окружена писателями: работала заместителем главного редактора журнала «СССР на стройке» и собирала у себя «литературный салон». Катаев сблизился с ней и, бывая у нее дома, познакомился и с самим Ежовым, тогда еще не наркомом, а членом Оргбюро ЦК и замом председателя Комиссии партийного контроля. И конечно же, сразу возникает коварный замысел убийства важного сталинского аппаратчика.

Конкретный план у «перевальцев» готов к октябрю 34-го. Теперь уже прием литераторов переносится на квартиру Ежова, предполагается, что заговорщики соберутся попозднее, поскольку сам хозяин обычно появляется дома после своих титанических трудов не раньше часа ночи. Кроме участников тергруппы туда будут приглашены и «соучастники», не имеющие к ней прямого отношения, например Василий Гроссман. И вот что произойдет:

После того как Ежов вернется домой, все будут сидеть за столом, кто-либо из нас либо в данный момент, либо заранее должен будет открыть двери в доме и таким образом предоставить возможность быстро вошедшему боевику совершить теракт против Ежова при помощи револьвера. Мы рассчитывали также, что боевику удастся скрыться либо через заранее открытый черный ход, либо через парадную дверь, с учетом того, что в силу позднего времени он на заранее подготовленном автомобиле успеет скрыться, не будучи никем замечен. Для того, чтобы его не опознали, боевик должен будет надеть полумаску. Кроме того, имелся в запасе другой вариант теракта — совершение его лично мною.

Полумаска! Невольно подсказанный образ. Попытка-пытка изо всех сил совместить в себе большевика и художника. Двойственность, с которой Иван Катаев прожил свою оборванную полужизнь.

И что же помешало заговорщикам? Волна репрессий после убийства Кирова — вот что спасло жизнь высоко вознесенного карлика и заставило террористов затаиться на время.

Получив показания от Катаева, торжествующие следователи уже на следующий день предъявили их Воронскому вместе с новым, смертельным обвинением — террор.

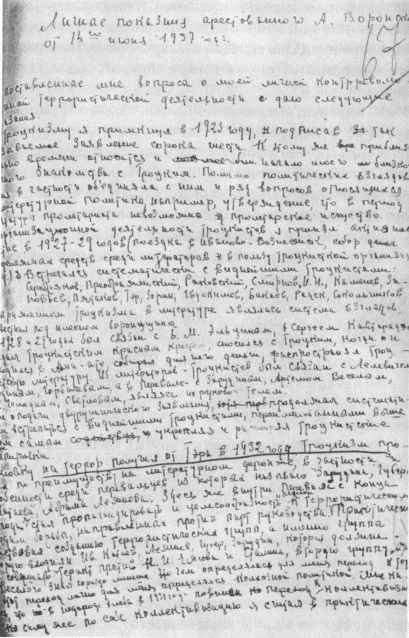

Итак, в июне в следствии наступил перелом. Павловский и Щавелев «раскалывают» теперь и вождя «перевальцев». В обстоятельных «личных показаниях» на 67 страницах он уже начинает признаваться в мыслимых и немыслимых грехах. Меняется и почерк: если в феврале-марте он писал четко и аккуратно, то теперь — с помарками и исправлениями, неровными строчками.

Сержанты дожимают, требуют прямого ответа на вопрос о терроре. А узник еще не расстался с собой прежним, то вдруг выпрямляется, то поддается, и тогда опять — о своих идеях, но уже так, как им надо: «Выражением троцкизма в литературе являлась система взглядов, известная под именем воронщины». Это уже говорит другой, надломленный человек.

И, наконец, выдавливает из себя то, чего больше всего ждут от него следователи: «Установку на террор получил от Тэра в 1932-м», — эту фразу они жирно и победно подчеркивают! Партийный деятель и публицист Тер-Ваганян уже был расстрелян по делу «Антисоветского троцкистско-зиновьевского центра», так что ссылка на него ничем ему не грозила. Но слово вылетело, и следователи его поймали.

Личные показания А. К. Воронского от 16 июня 1937 г.

«Все, что вышло из-под моего пера более или менее доброкачественно, связано с моей жизнью в рядах партии, — заканчивает Воронский нетвердой рукой, — все же, что в этой моей работе было гнило, ничтожно, вредно, связано с моим пребыванием в рядах троцкистов».

Ударный труд Павловского и Щавелева был достойно отмечен начальством: через месяц сержанты стали младшими лейтенантами — не иначе как за разгром литературного троцкизма.

Теперь можно было брать и других «перевальцев», еще гулявших на воле.

Николая Зарудина и Бориса Губера арестовали в один день — 20 июня. Им оставалось жить меньше двух месяцев.

«Не нам ли, молодой Спарте героической эпохи, принадлежит право первыми услышать „подземное пламя“, опалившее лицо Данту?» — вопрошал Николай Зарудин, поэт, прозаик и публицист, стремившийся совместить верность факту и романтическую окрыленность.

Увы, вам, хотя и не первым, и не последним. Вам дано будет спуститься в Дантов ад, в его «подземное пламя». Такова будет кара вам за то, что не захотели даже в интересах горячо любимой революции поступиться своей душой и даром художника, за то, что искали гармонии социального и природного в человеке, что пытались соединить в словах «революционная совесть» две вещи несовместные.

28 июня в Бутырках Зарудин, «разоружаясь», напишет заявление на имя Ежова: что и он заговорщик из группы Воронского. И он тоже предполагал убить великого вождя на приеме писателей в Кремле, а потом замышлял прикончить и своего адресата, Ежова, прямо на его квартире. Зарудин счел необходимым сообщить еще и о другой тергруппе писателей, в составе троцкистов Голодного, Уткина и Светлова, и что с последним тесно связан и Артем Веселый…

Эту преступную цепочку следователи могли плести сколько угодно, в конце концов она могла бы включить в себя весь писательский цех. Как чекисты по-своему организовывали литературу, раскроет сам Зарудин, в показаниях на единственном допросе 9 июля, а переутомленные оперы опрометчиво пропустят это разоблачительное признание:

…Следователь, когда мы вместе писали письмо наркому НКВД Н. И. Ежову, спрашивал меня попутно о различных участках литературы и, в частности, назвал террористическую группу поэтов М. Голодного, И. Уткина, М. Светлова. Сначала мне показалось неправильным сказать, что я знаю такую группу, ибо такая мне не известна. Но поскольку я помню о настроениях М. Голодного, Н. Дементьева в 1927–1928 гг., я написал, что могу дать показания и, считаю, поступил правильно. Следователи НКВД поразили меня прежде всего тем, что они делали со всеми фактами как раз противоположное тому, что привыкли мы делать с этими же фактами в «Перевале».

«СЛОВО И ДЕЛО!» — этот крик проходит через все века русской истории. Так кричали, когда хотели сообщить властям о каком-нибудь преступлении. Но о чем кричит Слово, заключенное в тюремную клетку следственного дела?

Может быть, Зарудин пытался как-то дать знать, что протоколам допросов верить нельзя? Был же случай, когда один из хитроумных узников Лубянки, подписываясь под протоколами, хвостом своей подписи зачеркивал ее.

Ведь это он, Николай Зарудин, еще совсем недавно говорил своим друзьям, которые сидели сейчас в соседних камерах: «Если еще немного так обращаться с людьми, как раньше, то вместо социалистического человека получится собрание запуганных гоголевских Акакиев Акакиевичей. Люди в угодничестве и подхалимстве дошли до того, что готовы буквально предать родного брата, друга, лишь бы не трогали. В литературе это достигло предела. В этом году предательство будет на первом плане… Из писателей мы все мало-помалу превращаемся в сочинителей».

Что же надо было сделать с людьми, чтобы превратить их в собственную противоположность? Чтобы они зачеркивали свое доброе имя подписями под лживыми, униженными мольбами о жизни?

Таковы были последние сочинения «перевальцев», сочинения литературные, если иметь в виду, что в них много плодов воображения.

И все же, вчитываясь в них, вдруг натыкаешься, как на живой нерв, на острую мысль, гордое, непокорное слово и ясно видишь, что писатели на самом-то деле видели жизнь зорким взглядом, оценивали ситуацию трезво, хотя и печально. Особенно обострялось это зрение во время поездок по стране, «хождения в народ». И все они дорого заплатили за Мысль и Слово, одни — жизнью, другие — свободой.

Зарудин в своих показаниях признается: «Сталинского чиновника, работника аппарата, Воронский рассматривал как абсолютного противника гуманитарной культуры, лирики и романтики, действовавшего формально и слепо выполняющего волю одного, в данном случае „генсека“, как он любил выражаться о Сталине. „Положение в стране настолько серьезное, что пришло время защищаться, иначе будет поздно, — говорил Воронский. — Все честное в партии и в стране загнано и будет уничтожено, вместо демократии будет формальный социализм с чиновником и подхалимом. Пора от ни к чему не обязывающих разговоров перейти к делам“».

Но вот перейти от слов к делам они оказались неспособны, потому что были гуманитарии, а не террористы, и им противостояли террористы, а не гуманитарии. Их Делом было Слово, дела же за них выдумывали их мучители, низводя писателей до сочинителей, быль — до абсурда.

«Я сломал перо критика» — такой итог подвел Александр Воронский в собственноручных показаниях.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ Предлагаемая книга — волнующий рассказ о чекистах-казахстанцах, стоящих на страже мира и безопасности нашей многонациональной Родины. Она является продолжением ранее вышедших в издательстве «Казахстан» сборников «Незримый фронт» (1967 г.) и «Чекисты

Слово как таковое

Слово как таковое О художественных произведениях1) чтоб писалось и смотрелось во мгновение ока! (пение плеск пляска, разметывание неуклюжих построек, забвение, разучивание. В. Хлебников, А. Крученых, Е. Гуро; в живописи В. Бурлюк и О. Розанова).2) чтоб писалось туго и

Борьба с космополитизмом. «Дело БАК» и «Дело врачей»

Борьба с космополитизмом. «Дело БАК» и «Дело врачей» Особое место в поздних сталинских репрессиях занимает еврейская тема. Политика по отношению к евреям являлась проблемой не только Сталина, но и всего мира. Поздний период правления Сталина многие характеризируют как

Вступительное слово

Вступительное слово Один-два раза в тысячелетие человечество бывает захвачено Великим Проектом принципиального переустройства. Миллионы судеб горят в огне очередного пожара за торжество Справедливого Порядка. Двадцатый век дал последний пример такого катаклизма.

Вступительное слово

Вступительное слово Кишертский район, на территории которого расположена аномальная зона близ села Молёбка, находится в юго-восточной части Пермского края. В районе проживает 15 тыс. человек. Площадь района компактна. Протяженность его с севера на юг — 30, а с востока на

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ Дорогой читатель! Ты держишь в руках книгу, посвященную 45-летию Великой Победы. Молод ты или сед, только начинаешь жить или уже имеешь богатый жизненный опыт, этот сборник не оставит тебя равнодушным. Ибо все, что связано с той многострадальной войной,

«Золотое дело» и дело Кошкина

«Золотое дело» и дело Кошкина В семидесятые годы Алма-Ата прямо на глазах превратилась в один из красивейших мегаполисов СССР. По данным милицейской статистики, число преступлений сократилось по сравнению с прошлыми годами на 17 процентов. Но, может быть, потому, что

Слово к великороссам

Слово к великороссам Ещё в начале века наш крупный государственный ум СЕ. Крыжановский предвидел: «Коренная Россия не располагает запасом культурных и нравственных сил для ассимиляции всех окраин. Это истощает русское национальное ядро».А ведь то сказано было — в

Слово и дело

Слово и дело Государственный секретарь по вопросам спорта Рама Яде попробовала себя в роли гласа народа в преддверии чемпионата мира-2010. Населению не сообщали, что национальная сборная живет в ЮАР в самых роскошных гостиничных номерах, где цена за комнату составляет не

Слово Божие

Слово Божие — Который час?— Не велено говорить…Петропавловская крепость. Алексеевский равелин. Узник камеры номер 5. Преступление: был членом тайного общества, замышлял бунт против царя и приготовлял товарищей к мятежу планами и словами. Наказание: двадцать лет

Слово к читателю.

Слово к читателю. 5 июля 1943 года началась Курская битва. Не будет преувеличением сказать, что победа, одержанная в сражении под Курском, явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. В 1942 году наступления наших войск, начавшиеся

Слово и дело

Слово и дело Тогда же, в марте, 18-го числа, был арестован другой «перевалец» — Иван Катаев. Основание — все те же агентурные данные, в просторечии — доносы. В одном из своих рассказов этот писатель рискнул сказать о системе охранного доносительства, в основе которой —

ГЛАВА ПЕРВАЯ Моя антология. Почему мы не можем сказать: «В пять часов маркиза выпила чашку чая». Я пишу, преодолевая собственное несуществование. Я пишу, чтобы сотворить мир. Слово, облекающееся Плотью. Пример: слово «дерево». Пример: слово «дружба». Роллан де Реневилль, Рене Домаль и дьявольская го

ГЛАВА ПЕРВАЯ Моя антология. Почему мы не можем сказать: «В пять часов маркиза выпила чашку чая». Я пишу, преодолевая собственное несуществование. Я пишу, чтобы сотворить мир. Слово, облекающееся Плотью. Пример: слово «дерево». Пример: слово «дружба». Роллан де Реневилль,