Иду в последний путь

Иду в последний путь

В Петрочека кипела лихорадочная работа. Готовилось важное заседание президиума, был приказ спешно подготовить обвинения по таганцевскому делу. Настрочил свое и Якобсон.

Перед нами — машинописный экземпляр заключения по делу N 2534 (первоначальный номер).

Заключение

по делу № 2534 гр. Гумилева Николая Степановича, обвиняемого в причастности к контр-революционной организации Таганцева (Петроградской боевой организации) и связанных с ней организ. и групп.

Следствием установлено, что дело гр. Гумилева Николая Степановича, 35 лет, происходит из дворян, проживающего в гор. Петрограде, угол Невского и Мойки в Доме искусств, поэт, женат, беспартийный, окончил высшее учебное заведение — филолог, член Коллегии издательства «Всемирной Литературы» — возникло на основании показаний Таганцева — руководителя указанной организации (смотри протокол Таганцева от 6.8.21 г.), в котором он показывает следующее:

Гр. Гумилев утверждал курьеру финской контр-разведки Ю. П. Герману, что он, Гумилев, связан с группой интеллигентов, с которой последний может распоряжаться и которая в случае выступления готова выйти на улицу для активной борьбы с большевиками, но желал бы иметь в распоряжении некоторую сумму для технических надобностей. Чтобы проверить надежность Гумилева, организация Таганцева командировала члена организации гр. Шведова для ведения окончательных переговоров с гр. Гумилевым. Последний взял на себя оказать активное содействие в борьбе с большевиками и составление прокламаций контр-революционного характера. На расходы Гумилеву было выдано 200 000 р. советскими деньгами и лента для пишущей машины.

В своих показаниях гр. Гумилев подтверждает выше указанные против него обвинения и виновность в желании оказать содействие контр-революционной организации Таганцева, выразив. в подготовке кадра интеллигентов для борьбы с большевиками и в сочинении прокламации контр-революционного характера — признает; своим показанием гр. Гумилев подтверждает получку денег от организации в сумме 200 000 рублей для технических надобностей.

В своем первом показании гр. Гумилев совершенно отрицал его причастность к контр-революционной организации и на все заданные вопросы отвечал отрицательно.

Виновность в контр-революционной организации гр. Гумилева Н. Ст. на основании протокола Таганцева и его подтверждения вполне доказана.

На основании вышеизложенного считаю необходимым применить по отношению к гр. Гумилеву Николаю Станиславовичу как явному врагу Народа и Рабоче-Крестьянской Революции высшую меру наказания — растрел.

24.8.21 г. Следователь Якобсон

Особоуполномоченный ВЧК (подписи нет)

Не говоря уж о небрежностях и ошибках, — даже в слове «расстрел»! — текст пестрит исправлениями то черными, то красными чернилами, сделанными, видимо, уже позднее. Отчество обвиняемого машинистка печатает как «Станиславович», дважды кто-то зачеркнул и написал сверху — «Степанович», а в конце документа ошибка так и осталась неисправленной…

Бросаются в глаза смысловые несообразности и прямые подтасовки.

По Якобсону, дело возникло «на основании показаний Таганцева» от 6 августа. Но Гумилев арестован раньше, в ночь с 3 на 4-е! Значит, были еще какие-то основания? За все время следствия Гумилев ни разу не подтвердил, что встреча с финским шпионом Германом осенью 20-го года, с которой, собственно, все и началось, у него была. Две ключевые фразы, о том, что «группа интеллигентов» Гумилева была готова выступить «для активной борьбы с большевиками» и что Гумилев хотел оказать «активное содействие в борьбе с большевиками», сочинены Якобсоном, таких слов ни в показаниях Таганцева, ни в показаниях Гумилева нет. И даже такая, казалось бы, мелочь — но разве может быть мелочь в расстрельном обвинении? — якобы выданная лента для пишущей машинки — ведь подследственный ясно сказал, что ее не взял, «не будучи в состоянии ее использовать».

Вина Гумилева, по Якобсону, вполне доказана, и в чем же состоит эта вина? «В желании оказать содействие». Судят, как известно, за действия, а не за желания. Из дела ясно явствует: Гумилев — участник не заговора, а разговора.

Конечно, что-то все-таки было: и опасная связь, и легкомысленное обещание вывести людей на улицу — до Кронштадта, и смехотворные деньги, и даже, возможно, недоказанное сочинение листовки, — но совсем не то, что заявлено в обвинении: что вина Гумилева вполне доказана и что он явный враг народа и революции.

Вся эта, шитая белыми нитками чекистская стряпня — фальсификация, за исключением, конечно, последнего слова — «растрел», хоть и написанного с ошибкой, но взаправду, совершенно всерьез.

Ходили слухи о Якобсоне как о коварном интеллектуале, изощренном инквизиторе, который на допросах читал наизусть стихи Гумилева и спорил с ним на высокие темы, чем якобы усыпил и разоружил его. Рукоделия следователя убеждают в другом. Да и что тут антимонии разводить! Мы диалектику учили не по Гегелю. И даже не по Гоголю…

Подписано заключение одним только следователем, размашисто, синим карандашом, подписи особоуполномоченного ВЧК почему-то нет. Причина, конечно, не в том, что Агранов не хотел оставлять о себе позорный след в истории, просто недосуг, наверно, было каждую бумажку подписывать. Хватило и одной подписи. Криминальный коммунизм — в действии.

А после чекисты штамповали приговоры, едва успевая расслышать фамилию, и деловито обсуждали технические подробности приведения их в исполнение.

Выписка из протокола

заседания Президиума Петрогубчека

от 24 августа 1921 года

Гумелев Николай Степанович, 35 л., б. дворянин, филогог, член коллегии «Из-во Всемирной Литературы», женат, беспартийный, б. офицер.

Участник Петр. боев. контр-револ. организации. Активно содействовал составлению прокламаций контр-революционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров, которые активно примут участие в восстании, получил от организации деньги на технические надобности.

Приговорить к высшей мере наказания — расстрелу.

Верно: (подпись неразборчива)

И опять нагромождения лжи. Бывшие офицеры превращены в кадровых офицеров, приговоренный содействовал составлению прокламаций — а в деле их нет? И все это «активно», «активно» — кашу маслом не испортишь.

И даже в расстрельном приговоре — «филогог Гумелев»! Начиная с обложки дела и до самого конца — имя поэта, русский язык сопротивляются, не даются, противоречат чекистам. Так что, строго говоря, к высшей мере приговорен другой человек.

Возможно, в эти часы был шанс предотвратить печальную развязку.

Еще одна тайна из разряда замурованных до поры до времени в человеческой памяти. Некто Арнольд Эммануилович Колбановский, который когда-то в юности работал секретарем наркома просвещения Луначарского и часто ночевал в его квартире в Кремле, вспомнил о таком поразившем его случае:

«Однажды в конце августа 1921 г<ода> около четырех часов ночи раздался звонок. Я пошел открывать дверь и услышал женский голос, просивший срочно впустить к Луначарскому. Это оказалась известная всем член партии большевиков, бывшая до революции женой Горького, бывшая актриса МХАТа Мария Федоровна Андреева. Она просила срочно разбудить Анатолия Васильевича. Я попытался возражать, т<ак> к<ак> была глубокая ночь, и Луначарский спал. Но она настояла на своем. Когда Луначарский проснулся и, конечно, сразу ее узнал, она попросила немедленно позвонить Ленину. „Медлить нельзя. Надо спасать Гумилева. Это большой и талантливый поэт. Дзержинский подписал приказ о расстреле целой группы, в которую входит и Гумилев. Только Ленин может отменить его расстрел“.

Андреева была так взволнована и так настаивала, что Луначарский наконец согласился позвонить Ленину даже в такой час.

Когда Ленин взял трубку, Луначарский рассказал ему все, что узнал от Андреевой. Ленин некоторое время молчал, потом произнес: „Мы не можем целовать руку, поднятую против нас“, — и положил трубку»[37].

Не руку целовать — «ногу ожечь», по Агранову.

В гумилевском досье среди подшитого вороха разномастных бумаг есть адрес: «Вл. Кибальчич 1 Дом Совета 330». Так вот, этот самый Вл. Кибальчич, он же — писатель Виктор Серж[38], в своих «Воспоминаниях революционера» называет поэта «товарищем-противником» и передает разговор какого-то своего друга с Дзержинским о судьбе Гумилева.

— Можно ли расстреливать одного из двух или трех величайших поэтов России? — был вопрос.

— Можем ли мы, расстреливая других, делать исключение для поэта? — ответил главный чекист.

В те же дни Русское физико-химическое общество ходатайствовало за арестованного по тому же делу профессора Михаила Тихвинского, видного химика, известного к тому же своими заслугами перед революционным движением (был в молодости, вместе с Лениным, участником группы «Освобождение труда»). 3 сентября, уже после расстрела Тихвинского, Ильич отреагировал: «Тихвинский не „случайно“ арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга». А если уж так, то поэзия и контрреволюция тем более! Тихвинский и Гумилев, а в их лице наука и поэзия, были приговорены в один день, вместе.

О попытках вызволить Гумилева из чекистского застенка наплелось особенно много легенд, большей частью из числа мифов про добренького Ильича. Передавали, что тот на встрече с Горьким сказал:

— Пусть лучше будет больше одним контрреволюционером, чем меньше одним поэтом! — и дал телеграмму о помиловании, но Зиновьев не послушался, поспешил убрать поэта. Или утаил депешу, или опередил. А вот еще говорят — то ли телеграф не работал, то ли почту разобрали поздно. Другая версия: Дзержинский по просьбе того же Горького звонил в Петроград, но было уже поздно. Все это маловероятно уже потому, что для большевиков фигура Гумилева вовсе не была исключительной, они не придавали ей особого значения, ничуть не важнее, чем какой-то профессор или какой-нибудь князь. Много их было всяких, слишком много.

Горький, по своим взглядам чуждый Гумилеву, как реалист — парнасцу, хлопотал за него, — это несомненно, подтверждено документами. Но много ли он мог сделать? В этот момент и его положение пошатнулось. Настырное заступничество его за «контру» уже стояло большевикам поперек горла. Зиновьев вообще — личный враг, даже санкционировал обыск на его квартире. Дзержинский, на его обращение по таганцевскому делу, прямо угрожает:

— В показаниях по этому делу слишком часто упоминается ваше имя.

— Вы что же, и меня хотите арестовать?

— Пока нет…

Пока! Пришлось опять идти к Ильичу. Тот успокоил, обещал приструнить Меч Революции (об этом Горький взволнованно рассказывал филологу Сильверсвану в сентябре 21-го).

Действительно, в последних откровениях Таганцева Агранову есть опасные пассажи, касающиеся Буревестника Революции: «Я раза три был у Горького на квартире. Во время этих встреч в беседах затрагивались разные политические темы… Я узнал от него, в частности, о трагическом взгляде Ленина на русский народ, который является, по мнению Ленина, чрезвычайно податливым ко всякому насилию и мало пригоден для государственного строительства».

Да и от прежнего романа с Ильичем уже остались только воспоминания, особенно после публикаций с открытой, резкой критикой писателем советской власти, теперь Вождь Революции спешил спровадить ее Буревестника подальше, за кордон.

— А не поедете — вышлем! — эту фразу Горький не забудет никогда.

Горький тоже стал неугоден новому режиму, и советские правители только искали случай или способ поблаговидней, чтобы от него избавиться. И скоро добились своего — 16 октября он покинул Россию.

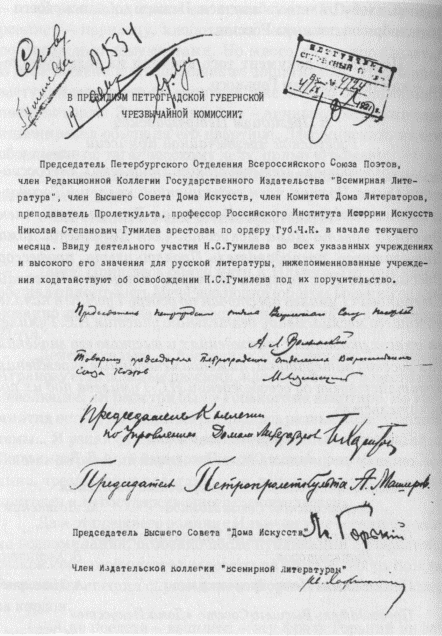

Последний документ того времени из дела Гумилева — как раз с именем Горького.

В Президиум Петроградской Губернской Чрезвычайной Комиссии

Председатель Петербургского Отделения Всероссийского Союза Поэтов, член редакционной коллегии Государственного Издательства «Всемирная Литература», член Высшего Совета Дома Искусств, член Комитета Дома Литераторов, преподаватель Пролеткульта, профессор Российского Института Истории Искусств Николай Степанович Гумилев арестован по ордеру Губ. Ч.К. в начале текущего месяца. Ввиду деятельного участия Н. С. Гумилева во всех указанных учреждениях и высокого его значения для русской литературы, нижепоименованные учреждения ходатайствуют об освобождении Н. С. Гумилева под их поручительство.

Председатель Петроградского отдела Всероссийского Союза Писателей А. Л. Волынский

Товарищ председателя Петроградского отделения Всероссийского Союза Поэтов М. Лозинский

Председатель Коллегии по Управлению Домом Литераторов Б. Харитон

Председатель Петропролеткульта А. Маширов

Председатель Высшего Совета «Дома Искусств» М. Горький

Член Издательской Коллегии «Всемирной Литературы» Ив. Ладыжников

Письмо литераторов в защиту Н. С. Гумилева. Зарегистрировано в Петрогубчека 4 сентября 1921 г.

Даты на письме нет, но, судя по тексту, — «Гумилев арестован… в начале текущего месяца» — составлено оно в августе. Из хроники жизни Горького известно, что с 20 (или 21) до 24 августа он был в отъезде, отдыхал на даче в Белоострове, значит, подписал письмо или до своего отъезда, или когда приговор уже был вынесен. На письме — три надписи: «Серову», главе секретно-оперативного отдела, «Гумилева», и «К делу 2534», подпись неразборчива. А вверху, справа — штамп: зарегистрировано в секретном отделе Петрогубчека 4 сентября 1921 г. за входящим № 4724.

Где же пролежало это письмо столько времени?

Видимо, там, куда и было адресовано, — в президиуме Петрогубчека. В долгом ящике стола товарища Семенова. Или у куратора дела — товарища Агранова. Без всякой резолюции, без всякого решения. А 4 сентября — когда поздно было что-то решать, письмо, уже бесполезное, пришили к делу, отправили в архив. Недаром, по некоторым слухам, пресловутая ленинская телеграмма тоже вовсе не опоздала, а просто была спрятана на несколько часов председателем Петроградской «чеки». Военная хитрость.

А что же те писатели-ходоки из делегации, что побывали у Семенова, получили они какой-нибудь ответ? Да, «через недельку».

— Ага, это по поводу Гумилева? — отозвался по телефону невозмутимый Семенов. — Послезавтра узнаете…

Но уж назавтра, 31 августа, вечером, он делал доклад в переполненном зале на закрытом заседании Петросовета. Сначала почтили вставанием годовщину смерти красного святого — три года назад поэт Леонид Каннегисер застрелил главу Петроградской ЧК Моисея Урицкого. Потом в глухой тишине звучали имена — список расстрелянных по таганцевскому делу. Ни вопросов, ни выступлений не было. И расходились молча. Но в тот же вечер по городу поползли зловещие слухи.

1 сентября о случившемся узнали все — из газет и листовок, расклеенных в людных местах, для пущего устрашения.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

В последний путь

В последний путь Что вы, мама? Белая, белая, как на гробе глазет. «Оставьте! О нем это, об убитом, телеграмма. Ах, закройте, закройте глаза газет!» В. В. Маяковский Война – это не только сообщения о взятых городах, захваченных трофеях и пленных. Победным реляциям обязательно

Путь воина

Путь воина 1917 год. Россия, обескровленная Первой мировой войной и революцией, разваливается на глазах. К власти приходит Временное правительство. По его распоряжению в Забайкалье отправляется казачий атаман Григорий Семенов. На Дальнем Востоке он должен сформировать

Путь к смерти

Путь к смерти И вот двери распахнулись. Ад широко раскрыл свои ворота перед жертвами. В маленькой комнате, через которую лежит путь к смерти, выстроились, как на параде, приспешники власти. Политуправление лагеря пришло сегодня на свое торжество в полном составе. Здесь

В путь

В путь 20 августа 1860 года, в конце австралийской зимы, экспедиция выступила в путь.В качестве вьючных животных выбрали верблюдов, которых закупили и доставили из Индии. По размытой дождями дороге караван двигался от одной фермы к другой. Вокруг простиралась ровная, как

Обратный путь

Обратный путь К побережью двигались с попутным ветром. На сани поставили паруса, что давало возможность проходить от 30 до 40 километров в день! Добравшись до продовольственного склада, впервые за много дней наелись досыта. Но следом разразилась беда: полярники заболели

Путь к храму

Путь к храму К концу 1990-х даже светский — не говоря уже о практически непререкаемом внутрицерковном — авторитет патриарха Алексия II был уже весьма внушителен. Святейший патриарх Алексий II стал пятнадцатым предстоятелем Русской православной церкви в 1990 году, сменив на

Путь к высотам

Путь к высотам …Я всю жизнь свою чувствовал и знал, что немецкое правительство и Гогенцоллерны – непримиримейшие и сильнейшие враги моей родины и моего народа. Алексей Брусилов В Санкт-Петербурге 14 ноября 2007 года в сквере у пересечения Шпалерной и Таврической улиц

Путь спасения

Путь спасения Если в сегодняшней исполнительной и законодательной власти остались умные люди, а не только говорящие органчики, то они должны понять, что действовать надо быстро, отложив побоку все остальные дела. Спасти детей можно, поскольку возможность дает

Восточный путь

Восточный путь Автор: Андрей ПисьменныйК бумаге, пороху и компасу, которыми осчастливили цивилизацию древние китайцы, нынешние представители нации прирожденных изобретателей добавили легальный real money trading. На хребте RMT держится новая модель распространения игр,

Путь наверх

Путь наверх 1951 году предстояло стать решающим в моей шахматной биографии. Дело в том, что финал XIX чемпионата страны был зональным, отборочным турниром к первенству мира, и пять человек из него выходили в следующий этап — межзональный турнир.Однако сначала нужно было

Путь-дорога

Путь-дорога В начале октября 1948 года мы наконец получили вызов, обязывающий нас явиться по адресу: Москва, ул. Солянка, 11, комната такая-то, к товарищу такому-то. Там мы получили направление к Солнцеву Ивану Ивановичу на Цветной бульвар, 12. Сергеев решил сразу туда ехать, а я

ТРУДНЫЙ ПУТЬ

ТРУДНЫЙ ПУТЬ Нужно запасаться верою в себя, в свои силы, а эта вера достигается преодолением препятствий, воспитанием воли, «тренировкой» её. М. Горький. Лагерь начал готовиться к отъезду: запаковывали вещи, отвозили их на станцию. Никто не сидел без дела, младшие помогали

Путь к Германии

Путь к Германии Две недели я провел с наступающими войсками в Белоруссии и в Литве. Прошло время, когда нас удовлетворяли описания эпизодов, сделанные наспех военными корреспондентами, и еще не настало время для той эпопеи, где художественные детали создадут нечто целое.

Мартинизм и путь в Цех

Мартинизм и путь в Цех Отвлекшись на какое-то время на Диану Воган и связанные с ней обстоятельства, Уэйт затем возвратился в своем литературном труде к более серьезным темам. Чем дальше, тем больше его увлекала философия Луи-Клода де Сен-Мартена, Неведомого Философа

Путь в Гренландию

Путь в Гренландию Земля эта вовсе не зеленая, какой она называется, а почти вся белая, ледяная. Ей подошло бы название – Исландия, закрепившееся за более зеленым островом. Такой получился географический парадокс. Однако он имеет логичное объяснение.Северо-Западная Европа

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ТАНИ

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ТАНИ В условленном месте, недалеко от партизанской базы, Карасева и остальных участников ночной операции ждала специальная группа. Она должна была переправить захваченного «языка» через линию фронта и доставить его в штаб семнадцатой дивизии к генералу