ЗАПОВЕДНАЯ БУХТА

В экспедиции участвовали — Володя Куба, Вера, Вика и я. Четверо.

Совсем рано утром, на рассвете, я разбудил Кубу — он жил на чердаке в доме у Марии Степановны, вдовы поэта Максимилиана Волошина, Вика разбудила Веру — она жила во флигеле, и мы, четверо, как решили, прихватив еды и фляжку с водой, направились к лодочной станции. Поселок Планерское (прежнее название Коктебель) еще спал, как говорится, мирным сном.

Подошли к лодкам, обыкновенным, весельным. Выбрали поновее. Володя, конечно, простым гвоздиком открыл без труда висячий замок, на который лодка была заперта на цепь. Из сарая достали весла, тоже выбрали поновее, покрепче. Вставили в уключины. Уложили скромный багаж. Столкнули лодку в море. Убедились, вроде не течет. Сели. Последним впрыгнул в лодку я, а Володя первым сел на весла.

Отход от берега. Погода — полный штиль.

Мы собирались нарушить закон: начальник лодочной станции говорил, что надо оформить, «исхлопотать» разрешение, прежде чем отправляться в поход. Но мы этого не сделали — поленились.

Мы не были так называемыми «каменщиками»: не принадлежали к традиционной когорте собирателей камней, не создавали коллекций коктебельских минералов — агатов, халцедонов, яшм, горных хрусталей, — но камни нам нужны были. Два сердолика. Первоклассных. Или, как, может быть, назвал бы их поэт Волошин: «Облачных грамот закатный сургуч».

Здесь и дальше я буду иллюстрировать «хождение за сердоликами» строчками стихов Максимилиана Волошина, который освоил эти места еще в начале века.

Первоклассные сердолики, по моим понятиям, должны были находиться непосредственно в Сердоликовой бухте.

Гребем. Плывем. Чувствуем себя в безопасности. Настроение приподнятое — надеемся на удачу. На веслах теперь я. Вика, Куба и Вера неторопливо беседуют. Слышу, Володя рассказывает про какую-то кофейню для рыбаков и матросов под названием «Славны бубны». Была в старом Коктебеле на берегу. В юности Володя плавал матросом на паруснике «Товарищ». В общем, морской волк. Бывший. Теперь архитектор по спортивным сооружениям. Вера — тоже бывшая морячка: выросла в семье керченского рыбака. Так что не чужая этим местам, хотя переселилась в Москву.

Летний рассветный берег. В полдень — коричнево-желтый, палящий, безводный, с постукиванием овечьих бубенцов и часто — пронизывающий зноем ветер.

— По картам здесь и город был, и порт. Остатки мола видны под волнами. Соседний холм насыщен черепками амфор и пифосов. Но город стерт, как мел с доски, разливом диких орд… Зубец, над городищем вознесенный, народ зовет «Иссыпанной короной», как знак того, что сроки истекли…

Напоминаю — Волошин.

Сейчас, на рассвете, на море безлюдье, пустота.

— Великое дыхание.

Безлюдье и на берегу.

— Сухие русла, камни и полынь.

Важно — необнаруженными достичь Карадага и уже под прикрытием этого вулкана добраться до Сердоликовой бухты. Возвращаться следовало с темнотой, чтобы тоже не обнаружили. Лодок на станции много, так что исчезновение одной не заметят.

Контрабандисты…

Да еще Вера повязала лоб красной косынкой, в ушах — крупные полумесяцем серьги. Лицо густо-коричневое от загара.

По спокойной воде ходу до Карадага на веслах не более часа. Мы и дошли за час. Скрылись под тенью горы. Проплыли скалы Бегемотики, Лягушачью бухту, усеянную пятнистыми, как лягушачья кожа, камушками. Обогнули Плойчатый мыс.

Володя вел наш маленький корабль как штурман, исходивший на веслах этот маршрут еще до войны — плавал к Золотым воротам и вскарабкивался на них, где было гнездо орла. Из гнезда взял перо.

Сердоликовая бухта. Причаливаем. Чтобы увидеть вершины скал, «необходимо свести затылок с уровнем моря, то есть опрокинуть лодку», — записала Марина Цветаева, когда совершала такую же поездку с Волошиным. Волошин сидел на носу, Цветаева — на корме. Гребли турки-контрабандисты. Так ведь тоже — контрабандисты!

Близ Сердоликовой бухты разрез одного из жерл вулкана. Показал Володя. Все он знает про Коктебель, про Карадаг. Сказал, что есть еще Чертов камин — откуда тоже лилась раскаленная лава. Застыла «вертушкой».

Красные камни, к которым причисляется и сердолик, это — «огонь, пламя, жар, страсть». Так отмечается в книге о камнях.

Вытащили лодку на коротенький берег, и тут же Володя поставил нас под мелкий водопад-дождик. Он слетал со скалы тонкими струйками. Весело попрыгали под дождиком и приступили к поискам сердоликов.

Пригоршнями поднимали со дна камни и, пересыпая в ладонях, ждали, когда мелькнет красный цвет. Володя первым обнаружил сердолик. Поглядели. Маленький. Вернули морю. Обнаружила Вика, но не интересной формы, да и слабоокрашенный. Вернули в глубину. Потом — опять Куба. И опять не понравилась форма, окраска. Были еще и посторонние вкрапления. Вера нашла какую-то мелочь — сама и выбросила.

Мы были увлечены поиском. Не терпелось достичь желанной цели. Но мы были придирчивы, строги. Сердолики должны быть первоклассными, лучшими из лучших. Огонь! Пламя! Как Верина косынка, скажем так.

К нам довольно близко подплывали каменные окуньки и зеленушки. Может быть, я и ошибаюсь в названиях, потому что не рыбак и не моряк. Застывали в воде, наблюдали.

Вика объявила перерыв в работе. На завтрак. Устроились у лодки. Мягкий лиманский сыр, похожий на брынзу, холодные чебуреки, которые с вечера купили в столовой пансионата. Овощи. И спелый до того, что уже растрескался, белый инжир. Таким инжиром, считает Вика, можно сразу и позавтракать, и пообедать, и поужинать — невероятно сытный.

Когда съели по первому чебуреку, из-за мыса вынырнул катер, энергично направился к нам. Подошел к берегу, к нашей лодке. Заглушен мотор. В катере двое. Работники биостанции.

— Есть разрешение на нахождение в этих местах?

— Нет, — ответил я.

— Документы личности имеете?

— Нет.

Мы действительно не взяли с собой никаких документов.

— Кто вы?

— Обычные отдыхающие.

— Но вы не в обычном месте отдыхаете. Заповедник.

— Каменщики, — сказал другой в катере. Похоже, он обвинил нас в накопительстве.

— Каменщики, — согласился я. — Но не обычные.

— Мы сейчас заняты экспериментом. Торопимся. Вынуждены отобрать весла. На обратном пути отправитесь с нами.

Весла у нас забрали. Вера, в силу темперамента, пыталась ринуться, отстоять весла. Володя ее удержал: могло классифицироваться как сопротивление властям.

Катер ушел. Мы успокоили Веру и решили закончить завтрак. Нам это удалось. Катер вернулся. Нас подцепили на буксир, и мы отправились на биостанцию.

В случившемся был повинен я. О чем во всеуслышание я и заявил на биостанции.

Эти пределы священны уж тем, что однажды под вечер

Пушкин на них поглядел с корабля, по дороге в Гурзуф…

Первым юношеским увлечением Волошина был Пушкин. Стихотворение Волошина «Коктебельские берега», как я убедился, прекрасно знали работники биостанции. Поэтому я только сказал, какое отношение оно имело к нашей неузаконенной экспедиции. В общем, объяснился.

Результат?

Два сердолика были найдены в Сердоликовой бухте. Найдены, но не нами. И были отданы нам, подарены сотрудниками биостанции, теми самыми, которые задержали нас и отобрали весла. Но теперь нам вернули не только весла, а устроили экскурсию в биологический музей при станции, показали морских драконов, морских котов и лисиц. Морскую корову и много еще всякой черноморской живности. Показали красивый экземпляр бабочки Цирцеи. Володю пригласили на рыбалку и, главное, подарили нам два лучших из лучших, какие только могут быть найдены в районе Карадага, карадагских сердолика. Огонь! Пламя! Настоящие карнеолы, сваренные в карадагском камине. Или настоящие лалы, как называют красные камни на Востоке.

О сердоликах писали еще до нашей эры древнегреческий естествоиспытатель и философ, занимавшийся минералогией, Теофраст и римский писатель и ученый Плиний. Под именем «одем» — сердолики упоминаются в Библии. В средние века сердолики служили предметом торговли, Из крупных кусков вытачивали ритуальные чаши, кубки для вина, подсвечники. Особенно ценились сердолики в Византии и в Иране. Копи их находились в Йемене и в Индии. Как отмечает крымский краевед В. Купченко, карадагский сердолик считается источником вдохновения, прежде всего для поэтов. Со времени пушкинского сердолика? В Коктебеле побывал Вересаев, автор книги-хроники «Пушкин в жизни». Приезжал за вдохновением?

Из письма Инны Юрьевны Надеждиной

Портрет Софьи в овальной раме я помню. Когда-то (в 60-х годах) сама показывала экскурсантам. Он был тогда в экспозиции парадного кабинета, а потом висел в ситцевой гостиной. Датируется 1844 годом. Сделан накануне замужества Софьи. Ей двадцать лет. Сейчас — в запаснике. А второй портрет Софьи (детский. Ей 13 лет) на моей памяти в экспозиции не был. В запаснике есть, иногда бывает на выставках.

Сообщалось еще, что автор первого портрета Каневари, второго — Кристина Робертсон.

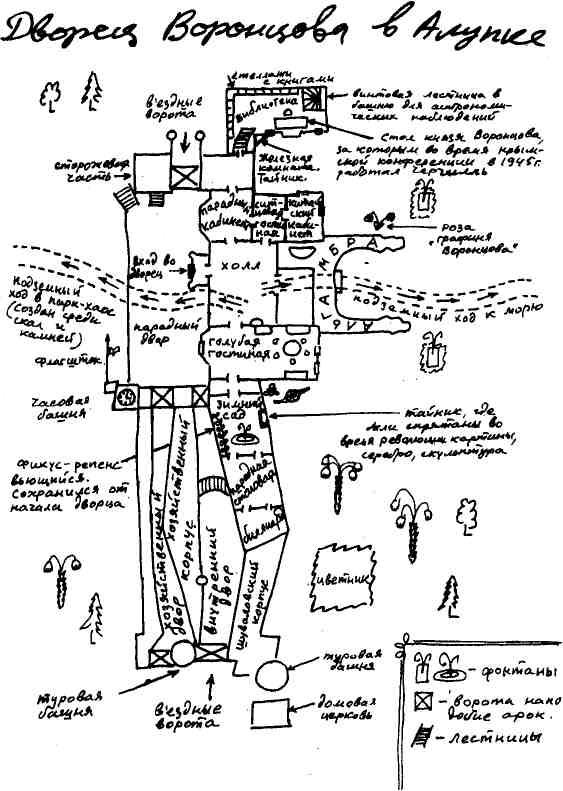

По этому письму мы собирались съездить в Алупку, во дворец, в котором прежде бывали, но тогда не обращали внимания на портреты графини и ее семьи — что было выставлено, что не было; какие художники писали портреты: мы просто гуляли по диабазовому дворцу с башнями, пирамидами, фигурными навершениями на многочисленных трубах и внутренним серо-зеленым диабазовым двором, где когда-то громко катились колеса карет, звучали подковы лошадей; звучал смех, говор гостей. Дворцу, построенному архитектором-англичанином Эдуардом Блором, другом Вальтера Скотта, для которого Блор построил «Заколдованный замок», или, как его еще называл Вальтер Скотт, Дом-роман.

В Одессе Пушкин стоял с Воронцовой у моря. И, как он часто делал, ждал девятую волну. Припожаловала девятая волна и настолько облила Пушкина и графиню, что пришлось переодеваться. Свидетельницей маленького происшествия была княгиня Вяземская.

Вот это и были «дни любви Пушкина и Елизаветы Воронцовой»: девятая волна самая приливная.

Елизавета Воронцова никогда не забывала Пушкина, читала и перечитывала его сочинения, даже, когда уже плохо видела, приказывала читать вслух, том за томом. Подряд. Кончали читать последний том, велела начинать читать сначала, как будто бы поджидала девятую волну… Поджидала молодость у себя в диабазовом дворце с итальянскими беломраморными львами и в Одессе, где и будет потом похоронена: могила ее на втором слободском кладбище. И не сразу удалось узнать, где похоронена Воронцова, — даже музейные работники пожимали плечами.

Я все думал, как поступить с сердоликами, — поехать в Алупку, в диабазовый дворец, и сказать: «Пожалуйста, вмонтируйте эти два сердолика в раму одного из портретов Софьи Воронцовой». Пока что я это говорю Вике.

— Тебя, гостя курорта, выдворят из музея, — ответила Вика. — Тем более — портреты не в экспозиции.

— Значит, действительно можно вмонтировать сердолики. Будут когда-нибудь в экспозиции уже с сердоликами. Глядишь, на выставку отправят.

— Глядишь, тебя куда-нибудь отправят…

Но я не сдавался и предлагал один план фантастичнее другого — упорствовал, упрямствовал, ну, мальчишествовал. Возьму и отвезу сердолики в музей-лицей к Алевтине Ивановне Мудренко, чтобы положила их в коробку, оставшуюся после перстня-талисмана: в ней и хранился сердолик. Пока выяснится судьба перстня Пушкина и перстня Воронцовой — если выяснится, — пусть полежат два сердолика вместо пропавших колец: коробка не будет пустой. А может быть, пора послушаться Вику — затихнуть, угомониться. Ну, угомонюсь, затихну, и что тогда? Интересно, Волошин тоже держался на мальчишестве, когда разгуливал по коктебельскому побережью с посохом, в хитоне с шелковой подпояской и с полынным жгутом на волосах? Дарил людям — людей, друзьям — друзей: «сопереплетал их в единую книгу любви». И первое место в этой книге отводил Пушкину.

Я все продолжал думать, как поступить с сердоликами. Затеял историю контрабандистскую, а ради чего?..

К нам в гости зашла Галя Виноградова — подруга детства — со своей дочерью Леной. Оказывается, они были у скульптора Олега Константиновича Комова. И живет он, можно сказать, по соседству с нами — на улице Чайковского, возле дома Грибоедова. Разговор возник об одной из последних работ Комова — скульптуре Лермонтова в Тарханах. Лена вынула из сумки фотографии памятника, и тут же выяснилось, что поэт Лермонтов для Лены — все. Вот так — все!

— Когда памятник открывали, началась гроза. Представляете себе, гроза! Хлынул дождь. — Темные глаза Лены стали еще темнее. — О грозе рассказывал сам Олег Константинович, — не успокаивалась Лена. — Нам с мамой. Дождь. Гроза. Лермонтов в гусарских штанах, в рубашке сидит на простой гладкой садовой скамейке и смотрит на свое детство, на Тарханы. Когда я была в склепе, где он похоронен, постреливала свеча. Громко. И вспыхивала, вспыхивала… Вижу и теперь эту свечу, и вижу, как вспыхивает и почти гаснет. Только бы не погасла совсем, думала я тогда. Тронуть, поправить фитиль — боялась. — У Лены на лице и сейчас был испуг.

Лена так убедительно говорила, что я живо представил себе теряющую пламя свечу и склоненную перед нею Лену уже с совершенно темными, почти черными от волнения глазами.

Лена завела к нам маму, то есть подругу нашего детства, чтобы дальше повести ее в домик к Лермонтову. В школе Галя выучила «Мцыри». До сих пор помню, как она отвечала учителю литературы Давиду Яковлевичу Райхину, читала поэму, а я проверял по книге, изредка подсказывая текст. Галина разошлась вовсю и под конец уже не читала поэму, а играла ее. Наш далекий, школьный «Мцыри».

Заговорили о Вареньке Лопухиной, потому что Лена сказала, что еще девчонкой бегала на Молчановку к дому Лермонтова и к дому Лопухиных, на месте которого теперь высотный дом с кафе «Ивушка». Это примерно. Или чуть дальше жили Лопухины.

— Ну надо же! — воскликнула Лена. Она была вся в мать — эмоциональной, искренней. — Лермонтов любил Вареньку. Очень. Я даже уверена, что дочь Оля — это дочь Михаила Юрьевича. Вы как полагаете? — Лена говорила, а сама все глядела на высотный дом с кафе «Ивушка», покачивала головой.

— Почему же ты уверена?

— Была у него с Варенькой, уже Бахметевой, встреча? Вы ответьте, была?

— Была. Тайная.

— Да. Тайная. В чем-то. Ради этой встречи Лермонтов задержался с выездом к бабушке приехал в Тарханы под самый Новый год.

— 1836-й.

— Да. Едва не опоздал.

Я кивнул.

— Они любили друг друга? Скажите, любили?

— Любили.

— Всегда любили? «Тот взор, исполненный огня, всегда со мной». И встреча была, — настойчиво повторяла Лена.

— Конечно.

— «О грезах юности томим воспоминаньем». Это их прощание. И родилась Оля. «С отрадой тайною и тайным содроганьем, прекрасное дитя, я на тебя смотрю…» Да вы перечитайте, перечитайте стихотворение. Ну что вы, дядя Миша! — Лена просто наступала на меня. — Где у вас Лермонтов? Где стихотворение? Он сам все сказал. Он же обращается к своей дочери и хочет, чтобы имя его осталось при этом для нее тайной. «Что имя? звук пустой!» И просит, чтобы она, если случайно узнает имя отца, не прокляла бы его! Ну чего же еще!

Правда, чего же еще? Почему не поверить Лермонтову? Вот Лена, в недавнем прошлом студентка исторического факультета МГУ, взяла и поверила.

— Я за Лопухину. Во всем, — говорит Лена со свойственной молодежи категоричностью. А потом еще вдруг, вспомнив: — Висковатов что записал со слов родственников Вареньки? Что Лермонтов имел случай увидеть дочь Варвары Александровны. Он долго ласкал ребенка, потом горько заплакал и вышел в другую комнату. Это есть и в книге Чекалина «Наедине с тобою, брат…».

Но пора было гостям собираться к Лермонтову: до закрытия музея оставалось совсем немного времени.

Позвонил в музей — трубку взяла Валентина Брониславовна. Я попросил ее, чтобы она встретила Лену и ее маму, нашу школьную подругу. Сказал, что для Лены поэт Лермонтов — это все, как и для Вареньки Лопухиной. Валентина Брониславовна ответила, что в таком случае и она для Лены сделает тоже — все.

А как Лена знает Лермонтова? Пример тому еще — перед самым звонком в музей я сказал, что вот когда в Пятигорске открывали памятник Лермонтову в 1889 году, был исполнен марш «Лермонтов». Отыскать бы имя композитора и ноты.

— Знаю имя композитора.

— !!!

— Сауль. Называется марш «Лермонтов в горах Кавказа». Марш для голоса и оркестра. Но я не уверена на открытии памятника исполнялся именно он или марш Тенгинского пехотного полка. Ноты Тенгинского марша неизвестны.

Вот после этого я и сказал Валентине Брониславовне по телефону, что Лена знает все, что касается Лермонтова.

Два сердолика. Они так и лежат у меня на столе. Ну что, вернуть заповедному Карадагу? Сердоликовой бухте? Письма, запечатанные кольцами-талисманами, были уничтожены. И не надо тут ничего больше придумывать, а? Судьба уничтожила или, скажем так, спрятала и сердоликовые кольца. Нет их больше. Заповедная тема. И о старшем поэте, и о младшем. Стихи «Младенцу» и «Ребенку» пусть будут, а нас, любопытствующих, на этот раз пусть не будет.

Я рассказал об этом Лене, когда на следующий день Лена позвонила и поблагодарила «за музей», за встречу со Светланой Андреевной и Валентиной Брониславовной. Лена согласилась со мной, значит, и Варенька Лопухина тоже. Потому что Лена — это Варенька наших дней. Она даже внешне похожа на Лопухину m-lle Barbe, — как иногда Лермонтов называл Вареньку в письмах. Черные гладкие волосы, сзади подхвачены в пучок. Продолговатое лицо, большие темные глаза, густые темные брови. Такая Варенька на акварели Лермонтова, такая же она и на миниатюре у Валентины Михайловны Голод, такая же наша Лена — Варенька наших дней.

И не надо больше о сердоликовых письмах. История канула в вечность, в Сердоликовой заповедной бухте.

Что же остается на память? Девятая волна? Самая приливная?

Но судьба вновь привела нас к теме — заповедная бухта: вначале дом Базилевских в Москве, потом поездка в Крым, в Алупку, где мы хотели в запаснике алупкинского музея взглянуть на портреты Софьи Воронцовой. Но по порядку — начнем с Базилевских. Екатерина Александровна и Петр Андреевич Базилевские. Дом их сохранился. Разыскал Митя Евсеев. Сообщил нам перед самым нашим отъездом в Крым. В книге у Чекалина отмечено, что возможным местом, где Лермонтов видел дочь Вареньки Лопухиной, и был московский дом Базилевских. 1841 год. Детский бал. Поэт ласкал маленькую Олю, ей примерно пять лет. Допустим, что все так и было. Попробуем допустить. И как раз уже в канун нашего отъезда Митя зашел к нам и сообщил некоторые подробности:

— Значит, дом существует. Уцелел. Он на Тверском бульваре. Номер 18. Будем надеяться, что это он. Что в нем сейчас? Прокуратура. В основе — стиль ампир. Построен в начале прошлого века, в двадцатых годах. Потом перестраивался Шехтелем и приобрел явно стиль модерн. В целом особняк узнать можно по окнам верхнего антресольного этажа. В начале уже нашего века в доме устраивались выставки художников-реалистов. — Митя, как всегда, был обстоятелен. — Так. Теперь касательно семейства, которое вас интересует. Значит, Базилевские. Сообщаю — Екатерина Александровна Базилевская, до замужества — Грёссер. Племянница фельдмаршала П. Н. Волконского. Петр Андреевич Базилевский увлекался картинами и лошадьми. Коллекцию картин привез из-за границы. Теперь о лошадях — сам выезжал на козлах, но не правил — держал только бич, а кучер вожжи. Был случай, когда крепостные его высекли. За жестокость. Вот так, высекли, значит. — И Митя, улыбнувшись, продолжал своим медленным баском: — Был у них сын Александр. Александр Петрович Базилевский. Судя по всему, отрок вполне симпатичный. Не чета папаше.

Будущий муж Ольги Бахметевой, дочери Вареньки?

— Да. Родился в 1829 году. Где-то в начале 1855 года женился на Ольге Бахметевой. Может быть, свадьба была и на Тверском бульваре. Но это для вас говорю, как для романтика. Вообще все это под большим вопросом, а может, и просто в чистом виде романтизм. В конце этого же, 1855 года у них родился сын Петя.

— Ну, Димитрий… — не выдержал я, пропустив его замечание о моем несокрушимом романтизме.

— Родился, значит, сын Петр Александрович. В будущем гусар лейб-гвардии Гусарского полка. Вот так — гусар.

— Лермонтов был гусаром лейб-гвардии Гусарского полка, — подумал я вслух, все более охватываемый романтизмом.

— Был, — не отказал мне в этом Митя.

— С Базилевскими все?

— Пока все.

— Тверской бульвар, 18?

— Пока да.

И свидетелем был все тот же дуб черешчатый.

— Ох-хо-хо, — только вздохнул Митя. Он реалист, как и Вика.

Я в Алупке, на втором этаже диабазового дворца, в хранилище, в запаснике. Проводила меня сюда заведующая отделом Анна Абрамовна Галиченко. Идем среди семейных портретов Воронцовых — сам Михаил Воронцов, молодой, времен участия в войне с Наполеоном. Екатерина Дашкова — его тетка. Кто-то из Браницких. Генерал Платов, Паскевич, Кочубей. Консоли темного орехового дерева с мраморными плитами, канделябры в виде мифологических женских фигур, огромные фарфоровые вазы. Подсвечники, отлитые в виде цветов. Часть какого-то декоративного убранства, помеченного гербами Воронцовых и Браницких. Все это стоит, как и должно стоять, — единицы хранения. Какой-то человек обмеряет, исследует белый с позолотой диван в стиле позднего русского классицизма.

Но у меня цель — портреты Софьи Михайловны Воронцовой: один — в детстве, другой — накануне замужества.

Я сам их нахожу: узнаю по фотографиям. Первый — небольшой, прямоугольной формы в простенькой раме. Софья девочка. Портрет висит на стенде. Софья — в рост, в летнем легком платье с тонкой по верху оборкой, с длинными рукавами на манжетах. Опустила руки. Левая рука погружена в плетеную с цветами круглую корзинку, стоящую перед нею на столе. Смотрит на меня девочка — живой взгляд, темные локоны. В локоны вплетены цветы. Я смотрю на нее.

Анна Абрамовна говорит:

Портрет на английском холсте. Подписи художницы нет, но это Кристина Робертсон. Все верно.

Второй портрет овальный. Стоит в большом с высокой парадной спинкой, зеленом, расписанном желтыми с серебром ветвями и листьями, кресле.

— Кресло — русское барокко, — уточняет Анна Абрамовна. — Дворцовое, алупкинское.

Казалось, что Софья Михайловна в торжественном платье сидит в русском кресле-барокко. Впечатление создавалось потому, что портрет был без рамы и занимал все кресло. Сидит молодая, красивая, темноволосая, гладко причесанная женщина. В прическе — цветы. Голову склонила к левому плечу. Мягкий овал лица, мягкий задумчивый взгляд. На левой руке — тонкий браслет-обруч.

Галиченко:

— Портрет дублирован. — И поясняет: — То есть наклеен на новый холст. На обороте имеет старинную надпись — графиня Софья Михайловна Шувалова, дочь светлейшего князя. Была замужем за Андреем Павловичем Шуваловым. Скончалась в 1879 году. А на самом портрете подпись художника: «Каневари Рим 1844».

Гляжу на портрет Софьи Михайловны непосредственно в диабазовом дворце, в том самом дворце, где проходило ее детство, — туровые башни, увенчанные зубцами, висячий мостик, сад-хаос, треугольные окна-бойницы, балкон в парадной столовой, и на нем играют музыканты, библиотека, башня для астрономических наблюдений с небольшим телескопом, парки с тенистыми гротами, ручьями и водопадами, и где, будучи уже графиней Шуваловой, она получила в распоряжение и свои покои — шуваловские. В одной из комнат покоев графини я уже был, когда впервые пришел к Галиченко, в кабинет научных сотрудников. Это было в первый же день нашего с Викой приезда в Алупку. Покои Софьи пахли цветущей индийской сиренью и недавно выведенным сортом роз «Клементина».

Всматриваюсь в черты девочки, всматриваюсь в черты молодой женщины, сидящей передо мной в барочном русском кресле: портреты рядом — стенд и кресло. Девочка и графиня Шувалова. Что она знала о себе? Что знали о ней? Большую часть детства она провела в Англии.

Со мной сердолики, лежат в кармане куртки. «Вмонтируйте в раму овального портрета Софьи эти два сердолика…» Тем более — рама в реставрации. Самое время. Ну что, допытываю я себя. Да и вон, в какое-то декоративное изделие, между прочим, напоминающее раму, вмонтированы изображения гербов Воронцовых и Браницких. А что, эти сердолики — лалы, карнеолы — не гербы? Не гербы любви… Сейчас здесь заведующая отделом Анна Абрамовна Галиченко, сейчас здесь главный хранитель Лариса Филипповна Скрылева и вот человек, который обмеривает, исследует диван: очень похоже — реставратор. Все складывается как нельзя кстати. Ну, заговорить? Рассказать, что за сердолики у меня в кармане? Откуда? Зачем? Ну?..

И вдруг возникает совсем иное решение. Так вот бывает — молниеносно! И удивляешься, что же раньше-то не сообразил? Это же яснее ясного, что только так и не иначе!

Когда нас с Викой Галиченко провела по дворцу, чтобы мы его как бы вспомнили (в экспозиции много новых вещей, картин) — мое внимание приковала малая гостиная, или китайский кабинет Елизаветы Ксаверьевны. Открылся недавно после длительной реставрации. Прежде мы этого кабинета не видели. И теперь возникло совсем иное решение. Вполне реальное, не фантастическое.

Я благодарю главного хранителя Ларису Филипповну Скрылеву за предоставленную возможность поглядеть на портреты Софьи и вместе с Анной Абрамовной покидаю хранилище. Спускаемся по внутренней лестнице и выходим во двор.

Двор — северный фасад дворца с двумя тюдоровскими эркерами-выступами — полон экскурсантами: здесь формируются группы для посещения. Во дворе нас ждали Майя Карабанова и Вика. Анна Абрамовна всех нас ведет теперь вокруг Шуваловских покоев к южному фасаду дворца, напоминающему вход в индо-мусульманскую мечеть и называемую Альгамброй — в честь арабской крепости на юге Испании. Галиченко хочет показать куст знаменитой розы «графиня Элизабет Воронцофф», или, если проще, «графиня Воронцова». Была роза выведена в 1829 году. Сейчас как раз цвела. Цвела у дворца, у южного входа; если стоять лицом к входу, то справа, у скульптуры, — лев бодрствующий. Я слышу, как Анна Абрамовна говорит, что вначале роза распускается как желтая, потом постепенно края ее начинают розоветь: цветок созревает, взрослеет, что ли. И находится куст на одном и том же месте все годы, то есть почти что 160 лет.

Удивленная Майя Карабанова даже переспросила:

— Со дня посадки?

— Да. Со дня селекции 1829 года. В основе ее роза бенгальская.

Подошли еще люди. Слушают рассказ, рассматривают цветущий куст.

Я незаметно исчезаю: мне нужно минуты две, чтобы привести план в исполнение. Когда мы с Викой, будучи во дворце, оказались в зимнем саду, Вика обратила внимание, что через стеклянную дверь (дверь для выхода групп из дворца, после окончания осмотра), так вот, через эту стеклянную дверь проникли во дворец несколько ребят, прошмыгнули и тут же смешались с группой. Дело не в том, чтобы проникнуть без билета, а дело в том, чтобы не выстаивать в длинной очереди.

Я решил прибегнуть к их способу: встал у стеклянных дверей террасы, уловил момент, когда зимний сад заполнила большая группа посетителей и внимание всех было поглощено объяснениями экскурсовода, и прошмыгнул в дверь. Пристроился к задним рядам слушателей. Рассказывалось о скульптурном портрете Воронцовой, привезенном сюда из библиотеки одесского дома хозяев, и что Пушкин рисовал профиль Воронцовой на полях рукописей с этого мраморного изображения графини, в античном одеянии. А у Вики в зимнем саду давно есть своя любимая скульптура — работы итальянского мастера Квинтилиана Корбеллини — девочка склонилась над водоемом, подобрала платье. На ленточке — маленький медальон. Дело в том, что Вика в детстве часто и подолгу бывала в Крыму во время летних школьных каникул. Мраморная девочка — ее первое сильное впечатление от скульптуры. Детское. Только Вика не помнит, когда она впервые ее увидела.

Я быстро прошел зимний сад с финиковыми пальмами и вьющимся фикусом, бывшую артистическую комнату, где сейчас висят портреты представителей рода Воронцовых, выполненные крепостными мастерами; потом — голубую гостиную, где голубые стены и потолок как бы заплетены белыми стеблями и цветами; вестибюль с потолком, украшенным дубовыми тягами, и здесь вновь встреча с Елизаветой Ксаверьевной: ее парадным портретом. Потом — ситцевая комната, где висят картины «Вид Сорренто» и, между прочим, «Вид Коктебеля». И — я у цели: маленькая гостиная, комната графини. В ней шкафчик-кабинетик. В малой гостиной пусто. Никого. Я правильно рассчитал: пришел «против потока», и группы нет. Ее и не ждут отсюда. И смотрительницы поэтому нет. Так что в малой, светло-золотистой гостиной графини с тремя окнами, выходящими на юг, я один. Лишь бы шкафчик-кабинетик не был заперт. Черно-лаковый, на витых ножках. В нем десять или двенадцать ящичков, забыл сколько точно. Число ящиков называла Галиченко. Мне достаточно одного. Трогаю дверцы. Заперты. Шкафчик заперт! Ну надо же — невезение. В нем графиня хранила драгоценности. В один из ящиков шкафа я и хотел положить сердолики. Но… ничего не вышло — китайской работы шкаф и заперт небось на хитрый китайский замок.

Что остается делать? Так же стремительно уйти отсюда, как стремительно я сюда и пришел. И тем же путем. Пока меня не застали здесь смотрители. Одного. Без группы. Значит, неизвестно как проникшего. Чем занимаюсь! И в мои-то годы!

И вновь я в парке, у южной части дворца, у куста роз. Вокруг Галиченко, Вики и Майи уже собралась внушительная группа слушателей. Так что ни Вика, ни Анна Абрамовна, ни Майя не успели обратить внимания на мое короткое исчезновение.

Я услышал, что вместе с розой «графиня Воронцова» были выведены сорта «Алупка» и «Прекрасная из Никиты». И что это были три лучших розы Тавриды. Это уже рассказывала Майя. Я подумал, если названия поставить в таком порядке «Прекрасная из Никиты», «Алупка», «графиня Воронцова», то получится, сюжет. Но мой-то сюжет не состоялся! А розы этого сюжета вывел директор Никитского ботанического сада Николай Андреевич Гартвис, отставной штабс-капитан артиллерии. Частый посетитель дворца. Может быть, и куст этот высадил он лично?

Галиченко отломила несколько желто-красных роз и подарила Вике и Майе. Лекция закончилась. Слушатели начали расходиться.

На той же южной части дворца, во внутреннем дворике, там, где Библиотечный корпус, есть фонтан слез, Копия бахчисарайского, который Елизавета Воронцова в честь поэмы Пушкина назвала фонтаном Марии, а сам дворик с колоннами, увитыми сейчас глицинией, Бахчисарайским двориком. Об этом нам, конечно, рассказала Галиченко. Недавно в Алупке исполнялись музыкальные произведения по нотам, принадлежавшим Елизавете Ксаверьевне. Ноты хранятся в Библиотечном корпусе дворца-музея. Графиня сама хорошо играла на клавесине и на органе.

Я вновь оказался в шуваловской части дворца, в кабинете научных сотрудников. На прощание решил спросить у Галиченко, что она знает о сердоликовых перстнях — где могли их изготовить в Крыму? Анна Абрамовна не задумываясь ответила — Воронцовы многие ювелирные изделия заказывали в Чуфут-Кале, в мастерских у караимов, имевших отношение к Симе Бобовичу. Не исключено, что Елизавета Ксаверьевна заказала в Чуфут-Кале и эти два перстня.

Чуфут-Кале. Знаю эти места под Бахчисараем, неподалеку от ханского дворца. Там было одно из поселений караимов, община, со своими философами, специалистами по древним документам и надписям, изделиям со всевозможными национальными орнаментами и духовным руководителем гахамом. Отсюда на перстнях могло появиться изречение на древнееврейском языке, которым караимы пользовались. Всего в Крыму, во времена Воронцовых, насчитывалось примерно пятьсот караимских семей. Очень малочисленный и очень замкнутый народ на земле. Кастовый. В этом его какая-то таинственность. Идешь по улице, где они живут, — только калитки, и почти ни одного окна: вся жизнь во дворах, и тоже выгороженных высокими заборами. В 1862 году вышла книга «Память о Чуфут-Кале». Я ее никогда не видел, только слышал о ней. Я родился в Крыму, часть детства прошла в разных его местах. В том числе и среди караимов — только в Евпатории.

Ныне остатки «мертвого пещерного города» в Чуфут-Кале, остатки молельных домов караимов осматривают экскурсанты. Идет там и современная бойкая «туристская» торговля самодельными сувенирами. В основном — ожерельями, браслетами, четками из косточек маслин, шапочками из козьей шерсти, змейками из выкрашенных в песчаный цвет деревянных «позвонков». Змейки, когда берешь их за хвост и начинаешь покачивать, изгибаются — полное впечатление, что живые. Многие, кто видит их в первый раз в руках продавцов, пугаются.

Это что касается деревянных змеек и всего прочего. А я, переполненный печалью, сознаюсь Анне Абрамовне в своей мальчишеской выходке с сердоликами. Рассказываю, что привез сердолики из Коктебеля. Специально. И что вот хотел совершить такое вот… преступление, что ли. Ну, во всяком случае, поступок. Но черно-лаковый шкафчик-кабинетик графини оказался запертым. При этом я попросил Галиченко не смеяться над моим чистосердечным признанием. Она все же засмеялась. Конечно, она серьезный научный работник, а тут такой тип, как я!

— Вы говорите, коктебельские сердолики?

— Да. Коктебельские. Два.

И уже вполне серьезно Галиченко встала, подошла к своему шкафу. Достала рабочую папку, открыла одну из страниц и прочитала мне, что в 1842 году в Алупкинский дворец для парка и ручьев на пароходе «Петр Великий» были привезены 29 мешков разных камешков из Коктебеля — агаты, яшма, халцедоны, горный хрусталь, сердолики. 29 мешков! Их содержимым был усыпан, украшен весь парк.

— Весь парк, понимаете!

— Понимаю, — кивнул я, вконец раздавленный. — Меня опередили еще в прошлом столетии.

— И в каком количестве, — улыбнулась Галиченко. — Со временем те же ручьи, потоки дождей унесли, смыли камешки. Они сверкнули — и нет их. Вы меня понимаете? И нет их. Осталось только воспоминание. — Анна Абрамовна закрыла папку.

— Понимаю. Они вернулись в море. В тот же Коктебель.

— Вполне вероятно.

— Сердолики в Сердоликовую бухту.

— Да, — вдруг, вспомнив, говорит Галиченко, — а почему перстень Воронцовой должен быть потерян? Может быть, он у кого-нибудь из наследников?

— Наследников?

— Да. Уже в наши годы во дворец приезжал правнук Михаила Семеновича Воронцова. Вам подробнее расскажет Аза Павловна. Она лично водила его по дворцу.

И через несколько минут, в тех же шуваловских покоях, я слушаю рассказ заместителя директора музея по научной части Азы Павловны Пальчиковой.

Вот что я узнал: правнук был в нашей стране по индивидуальному туризму. Приехал, конечно, в Алупку, во дворец. Аза Павловна провела его по музею. Был приятно удивлен, что так много посетителей, экскурсий; что такой большой интерес к истории дворца, к его архитектуре. Сам правнук — историк. Занимается историей России допетровского времени. Живет в США, кажется, в Филадельфии. Вот бы у него и спросить о сердоликовом перстне Елизаветы Ксаверьевны. Не спросили.

Я прощаюсь с Азой Павловной, с Анной Абрамовной и теперь точно знаю, что мне надо сделать, как окончательно распорядиться сердоликами: при въезде во внутренний двор алупкинского замка стоят рыцарские башни-ворота. Перед ними, у кромки парка, быстро и шумно течет поток, устремляется вниз, к морю. Он вытекает из диабазовых камней, на одном из которых вырублена дата 1839, — два года, как погиб Пушкин, и два года, как его письма хранила, не уничтожала Елизавета Воронцова. И я, когда мы покинули дворец и проходили мимо потока, достал из кармана наши сердолики и бросил в этот стремительно несущийся к морю ручей: пусть сердолики вернутся в Сердоликовую бухту, к «Иссыпанной короне».

Симха, сын честного господина Иосифа старца, да будет благословенна его память, как сказал, может быть, гахам Сима Бобович. Так было написано на караимском перстне Пушкина и, может быть, Воронцовой. И да будет благословенна память Пушкина и Воронцовой, их самих. А заповедное пусть останется в заповедной бухте.

В гладильной комнате, в доме на «Литфондовской горе», в Ялте, человек что-то гладит через маленький белый лист бумаги. Пришли женщины — им нужен утюг. С любопытством взирают на странного человека: что он гладит под листком белой бумаги? Этот странный человек — я. Что глажу? Розу «графиня Элизабет Воронцофф». Таким способом я розу быстро засушиваю, чтобы увезти в Москву, на память. Желтую с розовой каймой. Вика попросила. Но розу я все-таки спалил: не хватило осторожности. Вика расстроилась. Я утешил Вику — это заставит нас вернуться во дворец, в ближайшую весну. Сейчас мы уже уезжали из Ялты, из Крыма.

А вот что мы прочитали в предотъездный день в газете «Советский Крым»: «Представьте себе огромный букет из ста оранжевых роз. Эта композиция — названа она «Александр Сергеевич Пушкин» — открывает выставку цветов в Мелласе, посвященную дню рождения великого поэта».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК