СЕРДОЛИКОВЫЕ ПИСЬМА

Вика нашла пленку почти пятидесятилетней давности. Пленка хранилась в фотоархиве моего отца. Если проще — в старой, забытой временем коробке. Вика напечатала шесть снимков, которые возможно было напечатать: остальные негативы выцвели.

Я взглянул на снимки, и ко мне опять вернулись «остафьевские» годы, но события в ином месте, хотя тоже в Подмосковье.

На одном из снимков я сидел в прямо-таки королевском кресле. Было сделано из кожаных подушек. Взглянул на себя в кресле, вспомнил, каким оно было глубоким, мягким и приятно теплым зимой. Сижу я, мальчик, перед таким же необъятным письменным столом, на котором — два на пять свечей высоких подсвечника, копия старинного уличного фонаря, две рамки для фотографий, одна — побольше, другая — поменьше. Пустые. Окно кабинета выходит в редкой красоты по подбору растений парк, с классическим усадебным прудом и купальней. Окно полузашторено портьерой. За окном зима. Я знаю. Я помню.

Этот и другие снимки — сделаны моим отцом зимой тридцать восьмого года.

На фотографиях, на которых общий вид дома, снег густо покрывал многоярусную кровлю, балконы, различного вида террасы, навесы, шпили, козырьки. Дом на гранитном основании был обтянут белым суровым полотном с наложенным на полотно рисунком — своеобразные дубовые кружева. Привезли дом из Голландии.

Если в Остафьево ездили на машинах и на автобусах, то сюда часто — по железной дороге до станции Крюково. На станцию подсылали лошадей и к дому (а надо было добираться до деревни Льялово) ехали по старинке на лошадях.

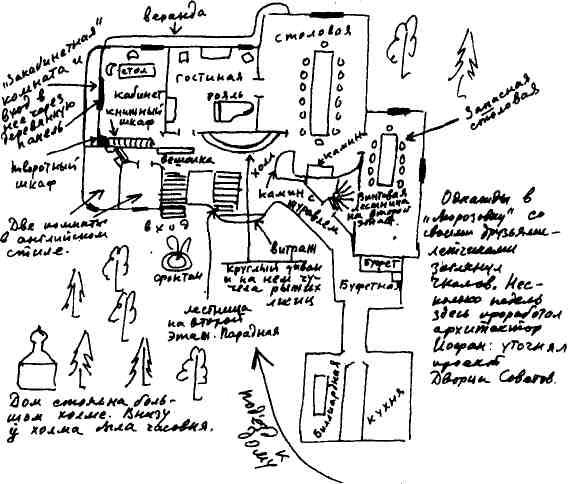

То, что дом был привезен из Голландии, рассказывали льяловские старожилы. И в голландском доме все было декорировано голландскими предметами. В столовой — огромный камин, облицованный множеством изразцов с изображением парусников, рыбачьих лодок, верфей, маяков, холмов и равнин с мельницами. На полках — посуда разрисованная, как и изразцы. В гостиной стены украшены картинами голландских мастеров. На диванах в холле — разбросаны чучела рыжих лисиц. И — тоже камин. Перед камином — чугунная решетка и из чугуна журавль. Помню журавля, потому что у него в клюве был котелок. Журавль поворачивался, и котелок оказывался на огне камина. И еще помню, в холле — большой гонг. Звонили к обеду и к ужину. Голос гонга слышался не только в доме, но и далеко в парке. Окно на парадной лестнице — с витражом. На витраже — сам дом. Скульптуры из белого итальянского мрамора, в частности, императора Наполеона. Помню шпалеру «Женщина с соколом». Возле лестницы на второй этаж — скульптура девушки, стоящей у дерева. В доме жилые комнаты были в основном — на втором этаже. Каждая комната в своем стиле, с характерным национальным убранством: французская комната, китайская, итальянская, английская, японская, индийская и так далее. Дом считался охотничьим. Но главная сила дома была в его кабинете и в книгах. Я впервые мальчиком увидел «Историю» Карамзина, сочинения князя Одоевского, записки Марии Николаевны Волконской (Раевской) и записки княгини Екатерины Дашковой. Взял в руки Полное собрание сочинений Пушкина издания Брокгауза и Ефрона и тоже — Полное императорской Академии наук издание Лермонтова, в темно-зеленых переплетах, с орлом на обложке, раскрывшим крылья. Прямо скажем, не просто дорогие, а роскошные издания находились в стенных шкафах с раздвигающимися створками, собранными из небольших квадратных стекол, оправленных в медные рамки. Увидел я здесь очень странные документы, и в том числе стенограммы, которые и начал читать в дни приезда в дом. Приезжали на выходные дни. В современном понятии — однодневный пансионат. Документы и стенограммы были сложены в папки. На папках от руки написано: «Деяния православного собора в 1917 году».

Конечно, я не имел никакого представления о том, что Петр I уничтожил патриаршество и вот, спустя два с лишним столетия, а именно в октябре 1917 года, в Москве, в соборной палате, съехались члены собора для того, чтобы выбрать патриарха.

Я брал выпуски стенограмм, а они были под номерами — деяние первое, деяние второе… третье… тридцатое… — и удалялся в «тайник». Так называл комнату при кабинете, в которую вела сделанная под дубовую панель дверь. Окон в «тайнике» не было, свет поступал скрытно, через потолок. Скуповатый, правда, зимой в особенности, но читать можно было. В комнате, вдоль стен, тянулся своеобразный диван, похожий на железнодорожный. Очевидно, это была курительная комната. Табачный дым уходил из нее поразительно быстро: старшие ребята проверяли.

В «тайнике» присутствовала, конечно, таинственность. Присутствовала она и во всем доме, но в этой «закабинетной» комнате таинственность обретала особую силу. Учтите мой возраст, и читал я о совершенно неведомой жизни — заседаниях священников. Я вообще не знал, что священники заседают, да еще в разгар октябрьских событий. И с первых страниц — увлекательнейший детектив: «Милостивый государь архипастырь, если Вы пожелали сообщить синоду те или другие сведения особливо конфиденциальным способом, то для этого Вам препровождаются таблицы для шифрованной переписки». И подпись — обер-прокурор правительствующего синода Львов. Помню даже фамилию обер-прокурора.

Я разобрался в таблицах. Слово МОСКВА в зашифрованном виде звучало как ГИЕБХУ. Тоже до сих пор помню. Часто встречалось в документах. И я потом легко разбирал переписку между архипастырями, министром внутренних дел и синодом, начальником военного и морского духовенства и бывшим начальником дворцовой полиции. Обсуждалась судьба ГИЕБХУ.

Но самое интересное началось со стенограмм тридцать второго деяния — выборы патриарха. Затеялись такие споры о кандидатах на патриаршество и о судьбе ГИЕБХУ, что дух захватывало. Сплошные заговоры.

Я неохотно возвращался домой к школьным занятиям и с нетерпением ждал вновь выходного и поездки в голландский дом. Приезжал и — сразу к церковным приключениям в храме Христа Спасителя.

В алтаре храма Христа Спасителя в специальный ковчежец положили три жребия с именами отобранных кандидатов. Ковчежец закрыли и обвязали тесьмой, концы которой запечатали печатью. Взяв запечатанный ковчежец, митрополит киевский и галицкий Владимир вынес его из алтаря. По прочтении молитвы ножницами разрезал тесьму, снял с ковчежца крышку и благословил старца-затворника на вынутие жребия. Старца специально откуда-то привезли, из какой-то обители.

В школе, по требованию друзей, я так подробно все пересказывал, что до сих пор не позабылись имена участников событий и фразы, которые были в документах. Не позабылось и то, как в начале тридцатых годов взрывали храм Христа Спасителя. Мы жили напротив через Москву-реку. К нам в дом пришли и велели открыть окна, чтобы не вылетели от взрыва стекла. Храм вздрогнул, медленно приподнялся, потом осел и рассыпался. Был он построен в память Отечественной войны 1812 года, народным иждивением.

Старец-затворник, приняв благословение митрополита Владимира, изымает из ковчежца жребий, предъявляет его свидетелям и оглашает имя избранного во Всероссийские патриархи митрополита московского и коломенского Тихона. Тихон тем временем сидел у себя на подворье. Каждый кандидат сидел у себя на подворье и ждал гонцов. В это время из Успенского собора в Кремле похищается древний патриарший посох, чтобы таким образом объявить патриархом одного военного священника. А вскорости украинские националисты убивают митрополита киевского и галицкого Владимира. В Царицыне выступит на площади иеромонах Илиодор, и он объявит себя патриархом. И так далее и тому подобное. Детектив. Что любопытно, когда уже теперь мы с Викой зашли в Донской монастырь в поисках могилы Вареньки Лопухиной, я обнаружил захоронение патриарха Тихона. Мир праху его.

У меня, может быть, все бы и кончилось только чтением этих документов — шифровок и стенограмм (очевидно, в голландском доме во время революции обосновался какой-нибудь архипастырь), если бы однажды — а я теперь перехожу к самому главному — я совершенно случайно не обнаружил бы настоящий тайник. Во всяком случае, так мне тогда показалось.

Мы, мальчишки, любили путешествовать по дому, изобиловавшему коридорами, коридорчиками, уступами, углами, лестницами, лесенками скрытыми, открытыми. Дому, который скрипел деревом и таинственно звонил в гонг, похожий на колокол, будто «Летучий голландец».

Вообще-то в гонг звонила сестра-хозяйка. Она же расселяла гостей: комнаты не были постоянными, и каждый раз ты оказывался в новой для себя комнате. Я прятался в закабинетной. Часто и ночевал на «железнодорожном» диване. Подушку и постельные принадлежности давала сестра-хозяйка. Спать мне здесь нравилось: предел таинственности и самостоятельности.

И вот однажды… Да. Однажды, совершенно случайно, когда я читал про митрополита кавказского Платона, тоже мечтавшего быть патриархом, но, когда это у него не получилось, уехавшего в Америку с бриллиантами, я тоже стал обладателем сокровищ на несколько минут. В доме висели огнетушители. И в закабинетной комнате был огнетушитель. Но в этот день огнетушителя не было: очевидно, его взяли на проверку, на перезарядку. Как я теперь понимаю. Стена, на которой он висел, была обратной стороной книжных шкафов: всегда слышалось, как ездили створки, если кто-то двигал их в кабинете. К этому звуку я привык. Тут мне показалось, что в одном месте звук несколько иной, более пустой, что ли. Сколько раз я его слышал, а тут звук привлек внимание, может быть, потому, что перекликался с теми шифрованными приключениями, за которыми я следил по документам, сейчас о Платоне. Платона ложно обвинили в похищении бриллиантов, и, как я выяснил, принадлежали они генералу Мамонтову, который изъял бриллианты из какого-то банка, хотел переправить их за границу на «белое дело», чтобы продолжить борьбу с красными. Вообще из всех этих церковных документов, несмотря на их пестроту, я усвоил такое новое для себя понятие, как СОБОРНОСТЬ — объединение русских людей, скрепление России.

Теперь вновь о книжных шкафах в голландском доме. Я подумал, что «звук» пустоты происходил по той причине, что нет на месте огнетушителя. Когда я, уже поздно вечером, вышел в кабинет, зажег свет, подошел к шкафу, покатил дверцу, чтобы положить на место документы, я вспомнил про глухо звучащее место и отсюда, со стороны открытого шкафа примерно, нашел его. В шкафу, в одной из его частей, оказался дополнительный, совсем маленький шкаф. Поворотный. Такие поворотные полочки бывают в аптеках. Здесь же, на полках, когда я их повернул к себе, стояли не лекарства, как в аптеках, а банки с мастикой, бутылки со скипидаром и мебельным лаком, лежали куски воска, полотерные щетки. Имущество сестры-хозяйки. Лежала папка. Из плотной сверкающей кожи с золотой отделкой и с язычком-клапаном. И она, точнее будет сказать, не лежала, а валялась. Я ее взял.

В потемках кабинета высвободил язычок-клапан и раскрыл папку. Счета, накладные, бланки для прачечной, инвентаризационные ведомости. Опять имущество сестры-хозяйки. Но тут из-за подкладки (подкладка была износившейся, рваной) вывалились два конверта. Удлиненные, бумага непривычно плотная. Адреса на них истерлись, погасли. Сургучные печати сохранились. На печатях — оттиски продолговатой, многоугольной формы.

Я попытался разглядеть оттиски. Непонятные буквы, состоящие из палочек, петелек, точек. Сверху — цветы, тоже из палочек, петелек, точек. Ничего церковного, так что к теме моего детектива не относились. Но я запомнил отпечаток на сургуче и потом, вернее, уже теперь, увидел его в музее-лицее, и мне показалось — это отпечаток знаменитого пушкинского перстня-талисмана, с которым он никогда не расставался. Уже с мертвой руки Пушкина перстень снял Жуковский. На сердолике надпись на древнееврейском языке: «Симха, сын честного господина Иосифа старца, да будет благословенна его память». Мне покажет отпечаток сердолика с надписью Алевтина Ивановна Мудренко. Увижу я четко перед собой и те отпечатки на двух конвертах. Они были не то чтобы похожи, они были одинаковыми. Мне кажется. Но это уже теперь.

Запомнил я и многоугольник и там буквы — у многоугольника как будто неровность одной из граней. Оттиск пушкинского талисмана или того же перстня, который остался у графини Воронцовой. Перстней было два. Пушкинский пропал. Его, как известно, похитили, в марте 1917 года, когда решалась и судьба ГИЕБХУ. Время было очень разноликое, и пропажи случались всякие. У Алевтины Ивановны сохраняются футляр, заказанный, очевидно, для перстня, слепки с камня и его отпечатки на воске и сургуче. Алевтина Ивановна сказала мне, что слышала от кого-то, что однажды во Всесоюзный музей Пушкина позвонил неизвестный и заявил: перстень похищен поэтом (фамилия не называлась), чтобы обрести поэтическую силу. Увезен за границу. Умирая и раскаиваясь, поэт обо всем сообщил своему брату, который и говорит сейчас по телефону. Вот и все. Ни имени, ни фамилии поэта-похитителя, ни названия страны, куда сердолик попал. Может быть, это было даже где-то опубликовано. Так что по-прежнему судьба сердоликового перстня неизвестна. Легенда? Сказка? В отношении того, кто похитил? Уверен, что это так, и пусть так и будет. Одной легендой, одной сказкой вокруг перстня больше.

Второй перстень графини Воронцовой тоже нигде больше не обнаруживался. Пытались его отыскать. Я слышал об этом тоже, как о легенде: графиня (а впоследствии — княгиня) Воронцова оставила его той своей дочери, которая единственная из детей была темноволосой. Что при этом графиня сказала своей темноволосой дочери? Если сказала…

Сохранился сердоликовый перстень на портрете Пушкина работы Тропинина: нарисован на большом пальце. Но, между прочим, портрет Тропинина тоже был похищен, и его не сразу нашли.

Что ж, в кабинете голландского дома поздним зимним вечером 1938 года я держал в руках письма, запечатанные рукой или Пушкина, или рукой графини Элиз Воронцовой, дочери коронного гетмана Ксаверия Браницкого?.. Лежали они в папке, почти что за подкладкой, как потерянные, забытые. Сестру-хозяйку они не интересовали, это совершенно ясно. Она их туда заложила, чтобы не путались под руками, среди необходимых счетов, накладных и прачечных бланков. Выбросить — жалко. Как и стенограммы по православному собору 17-го года. Я уже говорил, что дом и все в доме сохранилось от давних времен, факт сам по себе уже поразительный.

Я теперь хочу, чтобы все именно так и было в отношении удлиненных конвертов, хочу, чтобы голландский дом из деревни Льялово остался бы в моей памяти романтическим домом, в котором находились два удлиненных конверта, запечатанные некогда Пушкиным или Воронцовой. Или мне этого хочется? Теперь уже… А что, если так?..

Т. Г. Цявловская.

Из альманаха «Прометей», № 10.

23 сентября 1952 г. 11 ч. 15 м. вечера.

Только что ушла от меня правнучка Пушкина Наталья Сергеевна Шепелева. (…)

Разговорились о Пушкине… Вдруг — в беседе — она говорит, что у Пушкина был ребенок от Воронцовой.

…

Я: Это очень значительно, то, что вы говорите. Ведь если это семейный рассказ, значит, он идет от Натальи Николаевны, а ей мог сказать, конечно, только Пушкин. Значит, он счел нужным признаться ей в этом.

ОНА: Да, очевидно. Тетя Анна (Анна Александровна Пушкина, внучка поэта, умерла в 1949 году, — наше с Викой пояснение) рассказала мне это со слов своего отца, который вообще был очень замкнут и сдержан, но почему-то с Анной Александровной он был ближе, чем с другими детьми. Он говорил ей, что когда он уже был взрослым, офицером, уже женатым, он приходил каждую субботу (именно, помню, по субботам) к своей матери, и она рассказывала ему об отце, об их жизни. Вероятно, тут Наталья Николаевна и рассказала сыну об этом.

Я: Это замечательно! Это подтверждает окончательно гипотезу пушкинистов. Догадался И. А. Новиков, прочтя свежим взглядом стихи «Младенцу»…

— Только не надо об этом сейчас печатать и говорить! Пока жива тетя Юлия (вдова внука поэта, — вновь наше с Викой пояснение), — не надо. Надо щадить старых людей.

— А она знает?

— Не знаю. Я никогда ни с кем об этом не говорила. Вам говорю первой. Я-то держусь других взглядов. Во-первых, я считаю, что жизнь Пушкина не надо утаивать, и не вижу ничего дурного в том, что у него мог быть внебрачный ребенок.

… Мне тоже рассказала об этом факте Наталья Сергеевна Шепелева 13 февраля 1986 года. Сделала уточнение: разговор с Татьяной Григорьевной Цявловской происходил не в 1952 году, а еще при жизни тети Анны, — и просила Наталья Сергеевна не печатать содержание разговора, пока жива не тетя Юля, а тетя Анна! Анна Александровна Пушкина. Чтобы пощадить ее чувства. Потому что только ей одной было доверено то, о чем сказала Наталья Николаевна своему любимому сыну Александру, а он это доверил своей любимой дочери Анне. Жила Анна Александровна на старом Арбате, в доме, в котором сейчас магазин «Диета», совсем рядом с домом № 53, где сразу же после свадьбы жил с Натальей Николаевной Александр Сергеевич. Но — вернемся к голландскому дому. Он не сохранился: в начале 45-го я вместе с моим другом, тоже прежде посещавшим «Голландию» (называли мы дом и так), Володей по прозвищу Куба, отправились в Льялово. Мы уже знали: дом взорван. Погиб во время войны. Но мы хотели встречи с ним, как со своим детством. Я надеялся: вдруг среди руин, зная точное расположение комнат, удастся найти папку, два конверта? Среди руин, после всего случившегося за все страшные годы, — два конверта? Наивно? Ну и пусть. Мы с Володей, конечно, ничего подобного не нашли. О судьбе сестры-хозяйки тоже ничего узнать не удалось.

В парке у каждого дерева стояли на палочках таблички с обозначенными на немецком породами деревьев. Я уже отмечал, что парк был таким же уникальным, как и сам дом. Немцы это сразу распознали и тут же учли в табличках. А были-то здесь всего дней одиннадцать, как насчитал Володя.

Я подумал роясь в руинах, может быть, имущество дома успели эвакуировать, а вместе с имуществом и папку? Но я нашел осколок сине-голубой вазы: большая китайская ваза стояла в холле. Значит, ничего не вывезли. Осколок теперь хранится у меня так же, как будут теперь храниться отпечатанные (не знаю, почему отец в свое время не отпечатал их все) снимки дома, унесшего с собой тайну двух конвертов. У Володи тоже оказались фотографии дома и его интерьеров: камин с журавлем, скульптура мраморной девушки у дерева, лестница на второй этаж, гостиная.

Т. Г. Цявловская.

Из альманаха «Прометей», № 10.

«Укрепился в своей догадке И. А. Новиков, когда увидел в Алупкинском дворце портрет одной из дочерей Воронцовых. Девочка резко отличалась внешностью от остальных членов семьи. Среди блондинов — родителей и других детей — она единственная была темноволоса. Родословные разыскания говорят о том, что это дочь Воронцовой, Софья, родилась 3 апреля 1825 года».

И еще из «Прометея»:

«Сестра Пушкина рассказывала, что, когда приходило ему письмо с такой же печатью, как на его перстне, он запирался в своей комнате, никуда не выходил, никого не принимал».

А может, письма мне примерещились? Ночью, в «Голландии»? После страстей, которых начитался перед этим? Или вообще — превращения?.. Счарования?..

Мы с Володей — два офицера Советской Армии — уехали с места нашего довоенного детства. Под конец обнаружили искалеченный гонг. Вытащили из-под обломков, попробовали позвонить — ничего не получилось.

Теперь я должен объяснить, кому в прежние времена принадлежал голландский дом, или охотничий, или, как его называли официально в те годы, «Морозовка» — дом отдыха «Морозовка». Называли по фамилии владельца дома Саввы Тимофеевича Морозова, одного из зачинателей российской промышленности, главы крупнейшей в Центральной России текстильной фирмы. Он же — мануфактур-советник, миллионер. Человеку, который в своем московском особняке дал, как докладывала охранка губернатору Москвы, «политический банкет», посвященный памяти декабристов. Который закончил Московский университет, слушал на Моховой лекции профессора Ключевского и беседовал с ним. Слушал лекции и в Кембридже. Друг Алексея Максимовича Горького, Станиславского, Немировича-Данченко. Выстроил МХАТ. Давал деньги большевикам в партийную кассу. Друг Красина и Баумана. Читал «Искру». Называл Владимира Ильича Ленина зорким человеком. Знал, что курс взят на вооруженное восстание и хотел идти в ногу с новой Россией. Того самого Морозова, который жил в Москве на Спиридоновке (улица Алексея Толстого), совсем, можно сказать, рядом с Большим Вознесением. Любил гулять по арбатским переулкам и сидеть долгими минутами на скамейке, на Страстной площади у памятника Пушкину.

Откуда я узнал эти подробности? Прочел документальную повесть «Дед умер молодым», написанную внуком Саввы Тимофеевича Морозова. Что меня особенно поразило в повести? Эпиграф из Пушкина. И в тексте упоминание Пушкина. Мануфактур-советнику Пушкин был не безразличен. Я захотел это проверить. И вновь отчетливо припомнились два продолговатых конверта.

Разговор по телефону с внуком Саввы Тимофеевича Морозова — Саввой Тимофеевичем Морозовым.

ОН: Поэзию Пушкина дед любил. Знал наизусть почти всего «Онегина». Особенно волновал его «Борис Годунов»: «Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу…» Прогулки по Москве часто были связаны у него с пушкинскими местами.

Я: Понял из вашей книги.

ОН: Никитские ворота, Поварская, Молчановки, Собачья площадка.

Я: Где Пушкин и читал «Бориса Годунова» в доме у Соболевского. Между прочим, я с вами говорю почти с этого места.

— Не понимаю.

— Дом, где я живу, расположен рядом с Собачьей площадкой. И вижу отсюда все перечисленные вами места.

— Я не назвал вам еще Большую Никитскую и, конечно, Тверской бульвар и Страстную площадь. Мое детство тоже прошло в этих местах. Учился в школе у Никитских ворот.

— Сто десятой? — удивился я. Хотя чего удивляться — район Спиридоновки, где до сих пор поражает монументальностью особняк Саввы Морозова, выстроенный под средневековый замок.

— Да. Напротив храма Большого Вознесения.

— И где стоит памятник погибшим одноклассникам.

— Вы из этой школы? — В голосе Саввы Тимофеевича послышалась взволнованность.

Я: В ней учился мой друг. Он погиб на войне. Габор Рааб. Сын венгерского коммуниста.

ОН: Понимаю. Во время войны я служил на Северном флоте. — И тут, словно отвечая на мой вопрос о Спиридоновке: — А в особняк деда я попал недавно. Мне устроили экскурсию. Взял с собой дочку. Дочке сказал: «Гляди, как жила буржуазия». — И Савва Тимофеевич засмеялся.

Я тоже засмеялся. Действительно смешно — в дом деда на экскурсию к буржуазии. Сейчас особняк принадлежит Министерству иностранных дел.

Я: Ваш дед — вопрос особый. — И я повторил слова Горького, которыми внук заканчивал книгу о деде: «Он был недостаточно силен для того, чтобы уйти в дело революции, но он шел путем, опасным для людей его семьи и его круга…»

— Именно так, — подтвердил внук. — Иначе бы дед не покончил с собой.

Я: В Льялово вы никогда не были? В голландском доме?

ОН: Нет.

— И не слышали про голландский дом Морозова? Охотничий?

— Не слышал.

— У меня есть фотографии. Я бывал в нем года два подряд.

Начал рассказывать о доме, о кабинете, о книгах и о письмах, которые видел.

Я: Савва Тимофеевич, вы допускаете, что такие письма могли храниться в вашей семье?

ОН: Семья, а точнее, клан Морозовых был многочисленным. И, возможно, этот дом не принадлежал именно моему деду.

— А письма?

— И письма тогда.

— Но они могли быть в вашем клане, как вы называете? Где-нибудь купили. Как говорится — за любые деньги.

Савва Тимофеевич в задумчивости молчал.

Я: Учитывая отношение вашего деда к Пушкину.

ОН (повторив): Пушкина дед любил. Уж это не подлежит никакому сомнению.

Я: Если письма были, то они и могли быть только у вашего деда. Жители деревни всегда утверждали, что дом этот Саввы Морозова, мануфактур-советника. Я в детстве видел стариков, которые участвовали в его постройке.

ОН: Может быть, вы и правы в отношении дома, — Савва Тимофеевич уступил мне, потому что я этого добивался, вымогал у него. — И в отношении писем — тоже.

— А может быть, я придумываю сам себе историю с письмами… — сказал я именно самому себе, потому что этих слов Савва Тимофеевич уже не слышал — мы с ним уже попрощались, и трубку я положил.

После гибели Пушкина перстень побывал во многих руках. Так что чьи это были письма?.. Все кануло, как говорится, в вечность. Тем более есть предположение, что ради сохранения тайны любви Пушкин письма Воронцовой сжег.

Прощай, письмо любви! прощай: она велела.

Как долго медлил я! как долго не хотела

Рука предать огню все радости мои!..

Уцелело вообще единственное письмо, подписанное псевдонимом «Е. Вибельман». Воронцова поставила в псевдониме первые буквы своего имени и своей фамилии. Сама же Воронцова только на склоне лет сожгла небольшую связку с письмами Пушкина. Это по свидетельству домоправителя княгини.

Да, все так. Но ведь обнаружился во дворце у Юсупова, в том самом, где был убит Григорий Распутин, тайник, а в нем — синий конверт с письмами Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово, дочери Кутузова. Преданнейшему другу Александра Сергеевича, которая ликовала при виде одного лишь его почерка. Был тайник, и были письма.

Старинные почтовые да конно-пассажирские кареты. Почта — от новолатинского posta, statio posita — станция с переменными лошадьми. И ехали удлиненные конверты. На них продолговатой, восьмиугольной формы печати с надписью на древнееврейском и три цветка…

Прими же, дальная подруга,

Прощанье сердца моего…

Тайник во дворце Юсупова в Ленинграде. Перед юсуповским дворцом — а он на Мойке — мы с Викой однажды стояли поздней ночью, поздней осенью. Мрачным же он нам показался в ночи и в дожде, наполненным по самую крышу тайнами и тайниками. А что, если во дворце спрятана и тетрадь Пушкина, дневник? Сокрыта? Или — письма Натальи Николаевны к Пушкину? Тоже сокрыты? Или сердоликовые перстни? Или хотя бы один из них? В каком-нибудь шкафу есть дополнительный, совсем маленький шкаф… Поворотный. И ни разу еще никем не повернутый. Теперь… А что, если князь именно «все это» увез в Крым, спрятал в своем крымском дворце, в Кореизе, кажется?

О юсуповском дворце в Крыму я впервые услышал от Майи Валентиновны Карабановой — журналистки, много лет проработавшей в газете «Советский Крым», детально изучившей дворцовые постройки Тавриды. В царском ливадийском дворце Майя исследовала даже подземелья; для чего ей пришлось облачиться в болотные сапоги и не дрогнуть при встрече с огромными подземными крысами. Так вот, именно Майя рассказала мне о «Юсупове в Крыму». Обещала показать выписку из юсуповского архива, до которого Майя тоже докопалась в Крыму. Выписка в чем-то как будто касается имени Пушкина.

Таинственное, романтическое, почти неправдоподобное, а то и явно неправдоподобное не дают поддаться скучной разумности. Я и поныне живу мечтаниями. Доказательство — эта книга. Я не придумал ее — книга придумала меня еще в детстве, в чем я убедился теперь и убедил Вику. Кажется.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК