РОЯЛЬ РАХМАНИНОВА

Я был поражен, и Вика была поражена, и Олег — в актовом зале школы, на той самой сцене, на которой проходили школьные выступления, на том самом рояле, на котором часто играли наши ребята, выступал и играл… Сергей Васильевич Рахманинов! «Музыкант высочайшей одухотворенности, лиричности, гибкой ритмики, народных распевов и многообразных претворений колокольных звучаний». Один из крупнейших музыкантов на рубеже XIX—XX веков.

Рахманинов был преподавателем музыки в московском Мариинском училище дамского попечительства. Так тогда называлась наша 19-я школа. Вот откуда сохранились огромные старинные зеркала, в которые с нескрываемым удовольствием смотрелись наши девочки, пальмы в кадках, высокие белые двери с наложенным орнаментом и с большими толстыми стеклами. В канцелярии — очень древнего вида огромный кожаный диван: похож был на карету, только что без крыши. В коридорах — старинные кафельные печи, из них несколько высоких, круглых, из черного железа. На втором этаже, в левом крыле здания, размещалась когда-то домовая церковь. Имела купол и крест. На третьем этаже, конечно, были дортуары, не исключено — и наш «маленький классик», как называл его Левка, из окошек которого так удобно было вылезать на крышу, — тоже был дортуаром. И вот почему в школе имелись прекрасные рояли — тоже от прежних мариинских времен. Стояло и несколько пюпитров.

Выпускница Мариинского училища Мария Челещева вспоминала: Сергей Васильевич преподавал теорию музыки, и часто «скромный хор воспитанниц пел под его изумительный аккомпанемент», и уже на склоне лет, всякий раз слушая музыку Рахманинова, она видела его сидящим на эстраде в училище (эстрада сохранилась, только мы уже в наши 30-е годы называли ее сценой) и аккомпанирующим хору. И что любовь Рахманинова к ученикам проявлялась в том, что он играл для них. Однажды приехал с профессором Александром Борисовичем Гольденвейзером. Они играли на двух роялях первую сюиту Рахманинова. Музыка эта привела воспитанниц «в необычайный восторг, в особенности последняя часть, в которой звучала тема праздника на фоне колокольного звона».

Жил Сергей Васильевич, будучи преподавателем Мариинского училища, одно время на Арбате в Серебряном переулке, в доме Погожевой. Может быть, здесь он и написал для воспитанниц шесть хоров для женских (или детских) голосов, составивших отдельный сборник. В произведениях звучит юношеское восприятие жизни. Хор «Сосна» написан на слова Лермонтова, и завершающий сборник поэтический гимн «Ангел» — тоже на слова Лермонтова.

Я подумал, какое памятное совпадение — и в нашей школе, в наши годы Лермонтов был среди любимых поэтов: мы учили его стихи, кто больше выучит. Пример тому — тетрадь XIV Левиного дневника:

1 июня к Димику явился Вовка Гуревич, и мы стали готовиться к устной литературе. Вовка, имея просто невообразимую память, с которой он запоминал с пару раз длиннейшие стихотворения, ввиду подготовки к завтрашней «стычке» с Давидом Яковлевичем, орал нам все известные ему стихи Лермонтова и Некрасова. Сияя во всю пасть, он трещал, не сбиваясь, одно стихотворение за другим. Мы с Димкой, словно ошалелые, с удивлением уставились на него и поражались его энергии и памяти.

— Смотри, Димка! — не удержался я. — И ведь нигде не собьется. Вот память у подлеца!

Вовка с довольной рожей продолжал убивать нас своим залпом.

Димка Сенкевич и Владимир Гуревич жили в конце Софийской набережной, у Москворецкого моста. Там жили еще многие ребята из нашего класса — староста Зина Таранова, Галя Виноградова, Маргарита Шлейфер, Нина Сердюк, Юля Гиттис. Дима и Володя погибнут на войне.

Когда бомба упала возле калитки школьного парка (это самое начало войны), школа оказалась без окон, осколки расчертили стены, сорвали водосточные трубы, воздушной волной завернуло угол крыши. Мы с Левкой пришли поглядеть на случившееся.

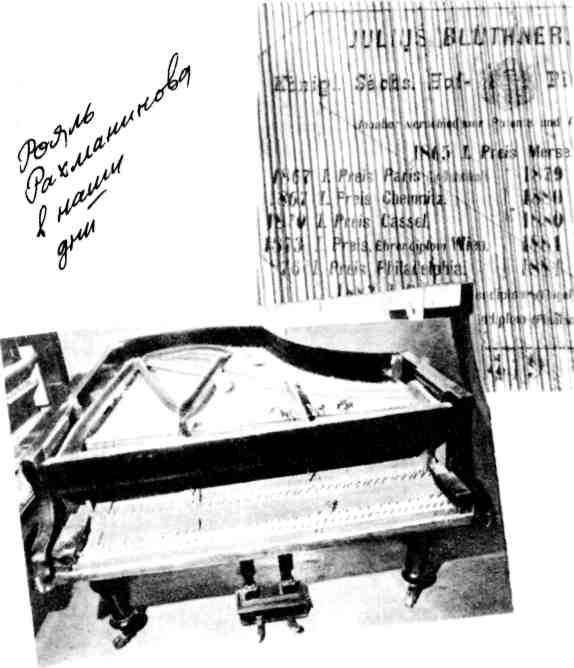

Лева сразу же направился в актовый зал, или, как мы его чаще называли, физкультурный. Я поспешил за ним. В коридорах черепье, битые стекла, куски штукатурки, запах сероводорода, что ли. Валялись классные журналы, папки, книги, тетради, обрывки занавесей, выкатился откуда-то глобус. Чучело волка из кабинета биологии выбросило на парадную лестницу. Волка зимой, по просьбе учительницы Анны Васильевны, ребята выносили во двор и чистили снегом. Пугали прохожих — минуты забав. Но огромный перед кабинетом биологии четырехугольный аквариум с железными вазами по углам, из которых до самого пола спускались вьющиеся растения, не пострадал. Аквариум тоже, очевидно, достался нам от мариинских времен. Валька Коковихин на переменах удочкой без крючка ловил в нем рыбу. И рояль был цел. Этот рояль в физкультурном зале считался у нас главным. И, оказывается, мы не ошибались в его значимости, хотя ничего о нем не знали, его предыдущей судьбы, связанной с Рахманиновым на протяжении по меньшей мере семи лет, потому что преподавал Сергей Васильевич в Мариинском училище с осени 1894 года по осень 1901-го. Рояль фирмы «Юлиуса Блютнера». Достаточно было откинуть впереди верхнюю крышку, как на золотой деке между натянутыми струнами можно было увидеть герб фирмы и прочесть ее подробный послужной список, который начинался словами: «Inhaber verschiedener Patente und Auszeichnungen» — «Владелец различных патентов и отличий». В школе преподавался немецкий язык, и эти слова многие из нас выучили. Любил их очень громко возвещать Витаська Бойко, в особенности перед началом какого-нибудь проводимого в школе музыкального вечера, когда поднималась на сцену или Маргарита Шлейфер в длинном платье с кружевной пелериной и в кружевных перчатках и исполняла монгольские или татарские песни, или садился к роялю как пианист Юра Симонов. Витаська Бойко неизменный постоялец последней парты в классе и неизменный конферансье.

Были перечислены на золотой деке рояля города, в которых фирме «Bl?thner» вручались награды, — Париж, Хемниц, Вена, Сидней, Филадельфия, Амстердам, Мельбурн, Кассель… И когда упала бомба, то мы с Левкой и забеспокоились: как там рояль. Но тогда мы не могли себе представить, что это был не только наш инструмент, но и Рахманинова. Даже в первую очередь его.

Ключ от дверей школы, от довоенных времен, — он существует до сих пор; хранится у Елены Патюковой или на школьном языке — Сиби. Подарил ей ключ сын любимого нами завуча Сергея Никитовича Симонова Юра Симонов (это Викин класс, параллельный). Сергей Никитович долго и тяжело болел, говорили, что все произошло на уроке труда: поранил руку. И началось серьезное заболевание. Вначале ампутировали кисть, потом — руку по локоть, потом — по плечо. Болезнь развивалась. Умер он в мае 1940 года. Юра с отцом жил в школе на первом этаже, где жил и Давид Яковлевич с женой и маленькой дочкой.

Гроб с телом завуча по просьбе учеников был выставлен для прощания в актовом зале.

Рассказывает Лена Патюкова, она тоже из Викиного класса:

— Ко мне подошел Лева и сказал: «Лена, надо остаться, Юре плохо». Юра сидел на сцене у раскрытого рояля. В школе ребят уже почти никого не было. Должна сознаться, Юра моя первая школьная любовь. Я не уходила домой, старалась быть поблизости от него, тем более в такой день. Лева тоже остался из-за Юры. Я его теперь понимаю. Лева подошел к Юре и предложил: «Давай будем играть в память о твоем отце. Ты — первый». И положил Юрины руки на клавиши: Лева не сомневался, что, как только Юра начнет играть, ему станет легче. Должно стать. Ведь Юра, как ты, Миша, помнишь, был отличным музыкантом, таким же замечательным, как и Лева. Двенадцатый час ночи… Мы трое в зале. Юра играет Вторую рапсодию Листа. Ты знаешь, как он мог играть эту рапсодию. С поступательным движением, напором, широтой. Разом прекратил музыку, будто грудью на что-то острое, непереносимое. Наступила тишина, ночная, от которой всегда холодно и страшно, а тут еще такое. Я сидела, сжавшись в комочек, не двигалась. Юра встал из-за рояля, сошел вниз. К роялю сел Лева, зазвучала «Аида». Как ее мог играть тогда Лева, ты тоже представляешь.

— Представляю.

— Сергей Никитович лежал в гробу в зеленом френче, прикрыт по грудь красным покрывалом. Так хоронили комиссаров в гражданскую. Леву сменил Юра. Играли они, сменяя друг друга, ну, с какими-то перерывами. Чайковский, Бетховен, Шопен, Верди и опять Лист. И еще играли кого-то, не помню, и еще — просто импровизировали. Потом просто сидели. На низкой спортивной скамейке вдоль окна. Слышно было, как шумел во внутреннем дворе тополь, — он напротив окон зала, помнишь? И сейчас растет, здоровый до чего стал. Рассказываю тебе, Миша, а у самой мурашки по коже бегают, сердце переворачивается, будто все заново происходит. Какая же это была ночь, господи. Ребята выкладывались до конца, решительно, и никаких слов при этом, безмолвно и в полной тишине, только рояль… Он переходил из рук в руки. Очень понимаю, как можно сразу повзрослеть в течение вот одной только ночи. Бегали мы по школе мальчишки и девчонки, а тут сразу такое…

Я слушал Лену Патюкову, не прерывал, боялся прервать самым незначительным вопросом, словом. Испытывал огромное напряжение от ее рассказа. Все видел отчетливо — и зал, и низкую спортивную скамейку вдоль окна, и Сергея Никитовича в зеленом френче с двумя накладными карманами с клапанами на армейских пуговицах, и ночную тишину, и ребят у рояля, который они передавали из рук в руки. Видел их музыку, их лица в тишине, в напряжении. И тополь, он примыкал к той части дома, где мы проводили время на крыше, на которую вылазили из окна маленького любимого класса.

— Мальчики играли до утра. Откуда взялись силы. Не понимаю. Юру я отвела вниз, домой. Леве кто-то из учителей сказал, кажется, ваша классная руководительница Елизавета Александровна Гончарова: «Ты совершенно без сил, Федотов. Иди и ты домой». Юра Симонов потом уехал из Москвы. Но перед отъездом подарил мне ключ от школы. Храню до сих пор. И письмо его, которое получила из Тулы в 1958 году. — Лена прочитала по памяти: — «Я никогда не забуду эту печальную музыкальную ночь и тех, кто был со мной рядом и помог пережить утрату». Юра в действующую армию не попал: очень плохое зрение, ты помнишь. Его определили в военный ансамбль. Я провожала его в Тулу. Курский вокзал, масса военного народа, как бывало на вокзалах в те годы. Мне он сказал: «Прощай, Сиби!» — и уехал навсегда, как потом выяснилось. Зина Таранова по твоей просьбе, Миша, написала недавно письмо в Тулу. Ответили — выбыл, не указав адреса.

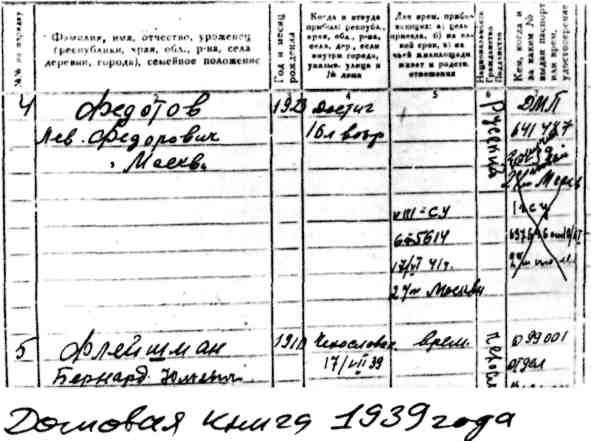

Я нашел в подвале дома на улице Серафимовича домовую книгу, и в ней учетный листок и на Леву Федотова: «Выбыл, не указав адреса. 12/XII-1941 г. Учинспектор 2-го отделения Р. К. милиции г. Москвы». То и дело были в книге пометки: «Выписан». Или — «Ошибочно выписан»; так, например, значилось против фамилии Подвойского. И против каждой фамилии — зелено-черные гербовые марки: «Пошлина». На каждого человека гербовых марок на три рубля. Прописка. Резолюции: «Проводил проверку книги… начальник ВУС…» Или стоял штампик против какой-либо из фамилий персонально: «Проверен в 19… году». Или — «Перерегистрирован». Фамилия Тухачевского была кем-то потом вписана простым черным карандашом: ведь Тухачевского не было уже в живых.

Эта домовая книга — своеобразный дневник.

— А знаешь, — сказал я Патюковой, — Лева похоронен под Тулой. В братской могиле.

Лена долго молчала.

— Безымянно?

— Хоронили по обстоятельствам. Леву — безымянно. Накрыли, наверное, одной общей плащ-палаткой и засыпали. Так-то вот…

— У меня память — ключ от школы, — сказала Лена, вновь помолчав. — А ты знаешь, кто сейчас сторожит школу? Курилкин.

— Жив Курилка!

— Да.

Значит, Женя сторожит нашу школу, ее бывшее здание. Теперь это институт по проектированию промышленных и транспортных объектов для городского хозяйства Москвы «Моспромпроект». Женя Курилкин всегда ходил в пиджачке и в любимой белой косовороточке. Нашему учителю физики Василию Тихоновичу нравилось шутя допытываться у него: «Курилкин, вы курите?»

— Мы с девчонками заходили в школу — Зина Таранова, Неля Лешукова, Галя Иванова, — сказала Лена. — Там, где жил Юра Симонов с отцом, теперь архив института, его проектов городского хозяйства. На дверях комнаты Давида Яковлевича висит объявление «Прием заказов на множительную технику». В канцелярии, где мы дежурили во время войны, — административно-хозяйственный отдел. Все перестроено, переделано. Актовый зал сохранился, хотя и перегороженный, но рояля в нем нет.

Что же это я — был с Олегом Сальковским в новой школе и даже не поинтересовался судьбой «Блютнера»: что с ним? Перевезли его в новую школу? Если не перевезли, то куда он делся? На прежнем месте на Софийской набережной, значит, его нет. А ведь этот инструмент, как оказалось, не столько наш, сколько Рахманинова. И принадлежал он ему семь лет! Найдется ли подобный инструмент в Москве?

И чего я, собственно, жду! Надо немедленно вновь отправляться за Малый Каменный мост на Кадашевскую набережную, в нашу новую школу.

Кабинет директора Галины Петровны Безродной на третьем этаже. Бреду по лестнице: мало того что это чужое нам помещение (Олег назвал переезд нашей школы, в которой мы прежде чтили память погибших ребят, перезахоронением), бреду и в душе безнадежность в отношении рояля, Война, переезд школы, и потом еще столько лет прошло после переезда. Олег мне сказал:

— Ты с ума сошел, какой рояль!..

На лестничных площадках различные объявления. Большая красивая грамота: «Учащимся ЛТО школы № 19 за оказанную помощь совхозу «Озеры» в проведении полевых работ». Мы полевых работ не проводили, подумал я. Летних трудовых отрядов у нас не было. У нас была война. Летняя вначале. На третьем, уже «директорском» этаже крупными буквами: «Председателем учкома избран Островерков Кирилл. Комиссии учкома — штаб порядка, хозяйственная, старостат, оформительская». Левка был в оформительской. Юрка Трифонов, кажется, одно время был в штабе порядка, но, так как он беспрерывно боролся во время перемен, его карьера в штабе порядка быстро завершилась. А кто у нас был председателем учкома? Трагическая фигура: отказался в годы репрессий от родителей. Не буду называть его фамилию — внук украинского писателя, революционера-демократа и сын участника Октябрьской революции, в последующем видного советского дипломата.

Наш бывший секретарь комитета комсомола школы Тамара Шунякова сказала недавно:

— Никогда не могла простить ему этого.

Тамара, очевидно, права. Других подобных случаев, насколько мне известно, в доме не произошло. Это — единственный. Ребята не отрекались: Роза Смушкевич (ей было тогда пятнадцать), дочь дважды Героя Советского Союза генерала Дугласа, воевавшего под этим именем в Испании в 37-м году, ушла от нас более чем на десять лет. Игорь Петерс тоже оказался в лагере, после которого погиб от туберкулеза. Долго мы не видели Бориса Павлова, сына генерала армии Павлова, командующего войсками Западного Особого военного округа, расстрелянного в 41-м году, отправлены были в ссылку еще многие наши ребята.

Секретарь директора школы Лариса попросила меня обождать — в каком-то из четвертых классов Галина Петровна проводит — Лариса на мгновение задумалась — …воспитательное мероприятие.

Грянул звонок на перемену, как написал бы Левка. Из одного из классов быстрым шагом вышла женщина небольшого роста — красивое приятное лицо, красивая приятная прическа, красивая приятная одежда. Направилась к себе в кабинет. За ней устремилась группа старших ребят с красными галстуками, очевидно пионервожатые. У нас неизменными пионервожатыми были Галя Виноградова, Зина Таранова, Нина Сердюк, Надя Кретова, Галя Александровская — Биба.

Я решил переждать, когда стихнет воспитательный момент, и тогда потревожить директора своим необычным вопросом.

Опять грянул звонок. Я решительно вошел в кабинет директора.

— Я сожалела, Михаил Павлович, что меня не было в школе в тот день, когда вы приходили с Сальковским, — сказала Галина Петровна, усаживая меня в кабинете. — Собирались просить вас прийти снова с Олегом Владимировичем. У нас будет день Левы Федотова. В школе собраны статьи о Федотове, есть его рисунки. Подарила мать.

Я знал о рисунках от Давида Яковлевича.

— Я читала его дневники по ночам — о школе, о жизни, о войне. Несколько эпизодов о Трифонове.

— В этих тетрадях о Трифонове немного.

— У нас нет хорошей Левиной фотографии, — пожаловалась Галина Петровна.

— У меня есть. Я вам дам.

— Вы с Сальковским посетили наш школьный музей, видели фотографии Аркадия Каманина, Федюка, Менасика Бакинского.

Это все ребята из нашего дома, с улицы Серафимовича.

— Галина Петровна, я знаю, кто хранит военные письма Менасика — Тамара Шунякова. Я ей звонил, и она мне читала. Последнее — перед гибелью, когда он в упор, прямой наводкой расстреливал из пушки немецкие танки.

— Его родители погибли?

— Отец погиб в тридцать седьмом. Член партии с 1904 года, сотрудник газеты «Правда», в последующем член Концесскома СССР. Звали его Сергеем Сергеевичем. Отец Юры Трифонова был председателем Концесскома. Менасик зарабатывал на жизнь тем, что ремонтировал радиоприемники. Это когда не стало отца.

— Какими же вы были ребятами во все те годы…

— Нормальными ребятами. Время было ненормальным, и все шло к войне.

— Мы достанем кусок белого мрамора для мемориальной доски. Составим полный список погибших учеников.

— Консультируйтесь с Тамарой Шуняковой, ей все про всех ведомо. Скажите, кто перевозил имущество школы сюда, в новое здание?

— Я.

— Как? Это же, наверное, было давно.

— В 67-м. Из ребят устроили эстафету от Софийской набережной до Кадашевской. Каждая вещь — по эстафете, кроме, конечно, крупных, габаритных.

Ну вот и настало время задать безнадежный вопрос, даже патриарх Давид Яковлевич не мог на него ответить.

— В прежней школе, в актовом зале был рояль…

— Я его перевезла.

— Именно его? Не другой какой-нибудь, из класса?

— Нет. Именно его.

— Где он?

— В актовом зале.

— Это рояль Рахманинова.

Галина Петровна смотрит на меня, не понимает.

— Рояль, на котором часто играл Сергей Васильевич Рахманинов. Играли наши ребята. Лева Федотов. В последний раз уже во время войны, после того как перед школой взорвалась бомба.

И тут я выясняю, что Галина Петровна не знает о Мариинском училище. Я коротко пересказал ей все, что знал сам, о чем мне рассказала Лена Патюкова, которая с детских лет самозабвенно поклоняется Рахманинову, изучает его жизнь и творчество. Хотя мне не терпелось убедиться, тот ли рояль она перевозила. Я засомневался: неужели все-таки рахманиновский, он существует, и он здесь!

Галина Петровна берет телефонную трубку и вызывает Майю Петровну. Майя Петровна завхоз. Мы с ней быстро спускаемся по лестнице на второй этаж. Отпирается дверь актового зала. Вхожу в зал. Никакого инструмента на сцене не видно. И тогда, когда мы были с Олегом здесь, — я не видел ни рояля, ни пианино, правда, на сцену мы не поднимались, иначе я бы подумал о рояле.

Края сцены плотно прикрыты боковыми занавесями. Догадываюсь, что за одной из них — рояль. Он оказался справа, у стены. Обе верхние крышки сорваны с петель, положены друг на друга. Клавиатура отсутствовала. Полностью. Многие молоточки — свернуты или вовсе отломаны. Струны еще целы, натянуты. Цела и педальная колонка с педалями. Рояль еще кое-как держался на своих ногах, но вид у него был удручающим. Рядом с роялем, но ближе к краю сцены стояло современное пианино, которым здесь и пользовались. Ну, он или не он? Надо осмотреть, найти надпись на деке, герб. Помню, на наших школьных музыкальных вечерах ярким золотом сверкала дека в створе поднятой крышки, а сейчас дека была закрыта толстым слоем давно слежавшейся пыли. Валялись внутри смятые конфетные бумажки: забвение есть забвение.

Я взял одну из смятых конфетных бумажек и начал ею между струн, справа от меня, осторожно протирать деку от пыли. Под моими пальцами ожили, зазвенели струны. Сейчас на деке должны появиться опознавательные буквы. Вначале сверкнула позолота, а вот и первые буквы начали складываться в незабываемую со школьных лет фразу о различных патентах и наградах. Я взял следующую бумажку и продолжал работу. Струны непрестанно звенели, потому что я с трудом протискивал между ними пальцы, чтобы дотянуться бумажкой до расчищаемой надписи. Звенит рояль, и в этом звоне рождается прошлое. Я наклонился над декой — значительная часть текста была очищена:

Julius Bl?thner L. E.

Leipzig

K?nigl. S?chs. Hof- (потом следовал герб: два льва, над ними корона. Снизу — крест на орденской ленте). После герба крупным шрифтом Pianoforte-I и так хорошо нами выученное: Inhaber verschiedener Patente und Auszeichnungen.

И пошел перечень наград:

1865 1 Preis Merseburg

1867 1 Preis Paris (f?r Deutschland)

. . . . . . . . . . . . . .

И дальше, дальше, по мере того как я продолжал, сменяя бумажки, расчищать: даты, города, награды. Номер разобрал с трудом — кажется, 36419.

Я уже понимаю, что можно больше и не возиться с расчисткой деки, но мне хочется дойти до конца. Куда спешить. Может быть, в Москве нет больше инструмента, так непосредственно связанного с именем Рахманинова, с началом его исполнительской деятельности. Не было у рояля ни одной клавиши, но струны звучали под моими пальцами.

«Весной 1943 года Рахманинов почувствовал недомогание — пришлось отменить концертную поездку, что он раньше никогда не позволял себе. Болезнь быстро прогрессировала. Перевезенный из госпиталя домой, он пожелал, «чтобы за ним ухаживала только русская сестра милосердия…». Приближалось его 70-летие. Из России поступали письма от друзей — он охотно на них отвечал, продолжая и перед смертью интересоваться всем, что касалось его родины. Но за несколько дней до юбилея, который собирались широко отметить и у нас в стране, и в Америке, он впал в бессознательное состояние и уже не мог прочитать поздравительную телеграмму из Москвы. 28 марта его не стало. Похоронен на русском кладбище недалеко от Нью-Йорка в цинковом гробу — «чтобы позднее когда-нибудь его можно было перевезти в Россию».

«С. В. Рахманинов, к 100-летию со дня рождения», 1973,

Л. С. Третьякова

Звоню Лене Патюковой. Только бы застать ее дома. Лена сняла трубку.

Я (с ходу, не здороваясь): Я нашел его, Сиби!

ОНА: Мишка! Не может быть!

— Может.

* * *

А может, ошибаюсь?..

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК